Ausstellung

Technik und Kunst

Sein weltweit einzigartiges Museumskonzept „Technik und Kunst“ ermöglicht es Frauen, Männern und Kindern, zwei Themenbereiche gemeinsam kennenzulernen und zu erleben, wie Kunst und Technik sich gegenseitig befruchten.

Hauptattraktion ist die begehbare originalgetreue Rekonstruktion des 33 Meter langen Teilstücks von LZ 129 Hindenburg von 1936. Sie vermittelt die Zeppelin-Begeisterung von damals und lässt die erste Weltumrundung vor 80 Jahren lebendig nachempfinden. Schon beim Einstieg über das Fallreep umfängt der Zauber der fliegenden Silberzigarre die Museumsgäste. Die zahlreichen Exponate aus der weltgrößten Sammlung zu Geschichte und Technik der Zeppelin-Luftschifffahrt veranschaulichen, wie um den Zeppelin herum die Schlüsseltechnologien zu Mobilität, Aerodynamik und Leichtbau mit noch heute gültigen Pionierleistungen geschaffen wurden.

Die Kunstabteilung spannt einen breiten Bogen über fünf Jahrhunderte: Die Besucher erleben Gemälde und Skulpturen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Ansichten des Bodensees, umfangreiche Sammlungen zu Otto Dix und Max Ackermann sowie die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. Bei Künstlern wie Res Ingold berühren sich – ganz im Sinne des Grafen Zeppelin – Kunst und Technik, nämlich das Reich der Luft und das wagemutiger Gedankenexperimente.

Das Zeppelin Museum lockt mit immer neuen Wechselausstellungen und wöchentlichen Abendveranstaltungen. Für die jüngsten Museumsgäste werden Quizpakete, zahlreiche Kinderstationen, Aktionstage und Extraführungen angeboten.

Sommerausstellung:

66° 30’ Nord – Luftschiffe über der Arktis

Was erlebten Roald Amundsen und Umberto Nobile 1926 auf der ersten Fahrt eines Luftschiffs über den Nordpol? Wieso verunglückte das italienische Luftschiff Italia? Welche Rolle spielte der sowjetische Eisbrecher Krassin bei der Rettung? Was erforschte LZ 127 Graf Zeppelin auf seiner berühmten Arktisfahrt? Welche Bedeutung haben diese Forschungsergebnisse und Erkenntnisse für die heutige Zeit? Antworten auf diese Fragen finden Sie in der Ausstellung. Denn es geht um Abenteuer im „ewigen“ Eis und waghalsige Forscher in ihren Luftschiffen, Flugbooten, Ballonen und Eisbrechern sowie um die Pionierzeit der Klimaforschung und Wetterbeobachtung. Zur Ausstellung werden ein reichhaltiges Begleitprogramm, Familienführungen, ein gleichnamiges Begleitbuch sowie das Kinderbuch „Hugos Arktisfahrt – Ein Eisbär entdeckt den Zeppelin“ angeboten.

bis 20. September 2009

24 Stunden für Wien

Mit einer neuen Wanderausstellung geben die Wiener Stadtwerke Einblicke hinter die Kulissen der Versorgung Wiens mit Infrastruktur auf höchstem Niveau. 24 Stunden für Wien erzählt die Geschichte von Österreichs größtem kommunalem Infrastrukturdienstleister, der Wien seit 60 Jahren mit Mobilität, Licht und Wärme versorgt. Bis Ende August 2009 präsentiert die Wanderausstellung Stadtentwicklungen und

-perspektiven aus der Sicht der Wiener Stadtwerke. Bei freiem Eintritt wird die Ausstellung an drei Orten gezeigt. Sie begann am 9. Juni in der U-Bahn-Station Spittelau, wandert am 16. Juli zum Vorplatz des MuseumsQuartiers Wien und macht Anfang August in der U-Bahn-Station Floridsdorf halt. Im Zentrum der Wanderausstellung stehen historische Entwicklungen, aktuelle Projekte sowie zukünftige Schwerpunkte der einzelnen Konzernbereiche, die für die Besucher(innen) interaktiv erlebbar aufbereitet sind.

Wien wächst. Und damit auch das Leistungsspektrum der Wiener Stadtwerke

Die Wanderausstellung 24 Stunden für Wien erzählt Geschichte und Perspektiven einer modernen Dienstleistungseinrichtung im Kontext der Metropole Wien. Den Rahmen geben die großen Herausforderungen in den Bereichen Mobilität, Energie und Klima- beziehungsweise Umweltschutz vor, denen sich die Stadt in den nächsten Jahren stellen muss. Hauptdarsteller(innen) sind die Wiener Stadtwerke und ihre Konzernbereiche – Wiener Linien, Wien Energie sowie Bestattung Wien –, die eines gemeinsam haben: Sie sind 24 Stunden für alle Wienerinnen und Wiener im Einsatz und sorgen für ein sicheres, leistbares, umweltfreundliches und zuverlässiges Funktionieren der Stadt.

Schwerpunkte der Ausstellung

Die Ausstellung blickt zurück in die Vergangenheit, präsentiert aktuelle Facts & Figures und skizziert die Zukunft Wiens mit einem interaktiven, multimedial aufbereiteten Vermittlungsansatz. Die Besucherinnen und Besucher werden so zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den Themen Verkehr (Wiener Linien), Versorgung (Wien Energie) und Vermächtnis (Bestattung Wien) eingeladen.

• Mithilfe von interaktiven Timelines (Touchscreens) können die Besucherinnen und Besucher Recherchen zu historischen Highlights aus den Bereichen Versorgung, Verkehr und Vermächtnis durchführen.

• Beim interaktiven „Klimahebel“ können die Interessierten in die Rolle einer Stadträtin beziehungsweise eines Stadtrats schlüpfen und so das Klima virtuell positiv beeinflussen.

• Anhand des „Mobilitätsmixers“ erfahren die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher, welche Auswirkung ihre individuelle Fortbewegungsform, also ihr individueller „Mobilitätsmix“, auf die Stadt hat.

• Eine imposante „Ufo-Installation“ lässt schließlich in die Zukunft blicken: Eine 360-Grad-Panoramaperspektive von Wien stellt Zukunftsprojekte von Wien Energie, Wiener Linien und Bestattung Wien vor.

• Die Ausstellung zeigt auch die Bandbreite an Schnittstellen auf, welche die Bürgerinnen und Bürger Wiens mit den Wiener Stadtwerken außerhalb des unmittelbaren „Versorgungszusammenhangs“ verbindet: An den Beispielen Stadtarchitektur und Sponsoring wird die gesellschaftliche Verantwortung der Wiener Stadtwerke und ihrer Konzernbereiche für die Stadt Wien thematisiert.

Informationen

Die Ausstellungstermine:

MuseumsQuartier (Zelt auf dem Museumsplatz):

Do, 16. Juli, bis So, 2. August 2009, 11–22 Uhr

U-Bahn-Station Floridsdorf:

Anfang bis Ende August 2009, 8–20 Uhr

Der Eintritt ist frei!

www.wienerstadtwerke.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Unter einem Dach: Alltagskultur von Bürgern, Königen und Päpsten

Nach jüngster Mode gestylt, taucht sie gleich ab – die smarte Badenixe von 1909, eine 50 Zentimeter hohe Skulptur im Keramikmuseum bei Villeroy & Boch. Damit schlägt sie bereits ein großes Thema der internationalen Marke an: Wasser, Bad, Hygiene. 1875 beginnt das Unternehmen mit der Herstellung von Sanitärprodukten und macht das Bad für einen breiten Markt attraktiv und erschwinglich. Dennoch führte dieser Raum bis weit ins 20. Jahrhundert ein Dasein als „Nasszelle“. Erst die legendäre Colani-Kollektion von Villeroy & Boch, 1970 ein Paukenschlag in der Badbranche, eröffnete dem Baddesign eine neue Dimension.

So stehen einander in der Ausstellung Solitäre wie der Doppelwaschtisch Colanis, das Waschschüsselensemble des Märchenkönigs Ludwig und Fliesen der großen Jugendstilmeister Henry van de Velde, Joseph Maria Olbrich und Peter Behrens selbstbewusst gegenüber. Was sie eint, ist die große Traditionsmarke.

Ihr Ursprung liegt im Bereich der Tischkultur. 1748 gründete François Boch in Lothringen eine Töpferei, die seine Söhne mit weiteren Werken auf eine industrielle Basis stellten. Die Kultivierung des Alltags hat für Villeroy & Boch früh begonnen – Jahrhunderte bevor die Begriffe Produkt, Design und Lifestyle geboren wurden. Denn es gelang im 18. und 19. Jahrhundert, durch bahnbrechende Innovationen hochwertiges Geschirr zu moderaten Preisen herzustellen. So spiegeln die Produkte von Anfang an Bedarfslage, Zeitgeschmack und das Selbstverständnis bürgerlicher Schichten quer durch die Epochen.

Illustre Kunden

Doch auch Herrscherhäuser der ganzen Welt schätzen seit Jahrhunderten die Produkte und auch die in den Ateliers hergestellten Sonderanfertigungen des Unternehmens – von den preußischen Königen und russischen Zaren über arabische Scheichs, Jackie Kennedy, Juan Carlos, Lady Di bis hin zum Vatikan. Auch solche Produkte zeigt das Museum in einer erlesenen Auswahl.

Für manchen Gast sind nach diesem erlebnisreichen Kulturparcours Entspannung und Stärkung angesagt. Und die bietet das neue Museumscafé – ein Meisterwerk historistischer Innenarchitektur. Es ist vom Boden bis zur Decke im Stil des berühmten Dresdner Milchladens gestaltet, den Villeroy & Boch im Jahr 1892 entworfen und ausgeführt hatte. In detailgetreuer Handmalerei schufen Keramikkünstler nach den noch erhaltenen Vorlagen teils meterhohe Bilder und Ornamente. Und wer immer noch „Lust auf mehr“ hat, der kann durch den Park der Alten Abtei mit seinen über 200 Jahre alten Bäumen streifen. Hier findet er auch den Alten Turm, das älteste sakrale Architekturdenkmal des Saarlands, und den Schinkel-Brunnen, ein Gastgeschenk des preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm an Jean-François Boch aus dem Jahr 1838. Geschichte bei Villeroy & Boch: ein genussvolles Erlebnis inner- und außerhalb der Alten Abtei.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

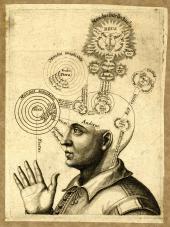

Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften

Elektrisiermaschinen auf dem Marktplatz, Apotheker, die Naturalienkabinette aufbauten, weltläufige Frauen, die in ihren Salons Literatur und Musik förderten, Grafen, die als Mäzene für die Wissenschaft wirkten – elektrisierend und erleuchtend, so lässt sich die wissenschaftliche Atmosphäre der Stadt Leipzig und ihrer Universität im 18. Jahrhundert beschreiben.

Neue Entdeckungen und Erkenntnisse veränderten in jener Zeit die Welt, und mitten im Geschehen stand die Universität Leipzig. Im Jahr 2009 blickt die ehrwürdige Alma Mater Lipsiensis auf ihre 600-jährige Geschichte zurück. Im Fokus der großen Jubiläumsausstellung steht das Zeitalter der Aufklärung. Gelehrte vernetzten sich mit der Welt, trieben innovative Entwicklungen voran und formten Mitteldeutschland zu einem geistigen Zentrum.

Leipzig war um 1800 eine der bedeutendsten Städte des Alten Reichs. Die enge Verflechtung von Stadt und Universität wirkte befruchtend: Heute selbstverständliche geistes- und naturwissenschaftliche Disziplinen entwickelten sich. Viele große Gelehrte von internationaler Bedeutung lebten in Leipzig oder wirkten hier zeitweilig.

Und auch die Künste erfuhren um 1800 eine Blütezeit. Der Beginn der modernen deutschen Literatur ist eng mit der Buchstadt Leipzig und ihren Salons verbunden. Die erste Tageszeitung der Welt wurde 1650 hier gedruckt, und die ersten Zeitschriften fanden ihre Leser. Mit Johann Sebastian Bach erlebte die Stadt einen musikalischen Höhepunkt. Die Begründung des Gewandhausorchesters zeugt von den vielfältigen kulturellen Aktivitäten jener Zeit.

Mit mehr als 650 Exponaten auf rund 1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche zeichnet die Jubiläumsausstellung ein facettenreiches Bild der Universität zur Zeit der Aufklärung. Die außergewöhnlichen Objekte aus zahlreichen Museen und Kunstsammlungen vermitteln die geistige Aufbruchsstimmung der damaligen Zeit.

Begleitprogramm

Rund um die Ausstellung gibt es ein vielfältiges Veranstaltungsangebot mit Vorträgen, Lesungen, Konzerten und Führungen sowie ein umfangreiches Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Sankalpa – Kristalllichtspiele

Shekhar Kapur, seit seinem mehrfach Oscar-nominierten Welterfolg Elizabeth (1998) – mit der Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett in der Hauptrolle – einer der international erfolgreichsten Regisseure, und David Adjaye, einer der weltweit renommiertesten Architekten der Gegenwart, gestalten für die Kristallwelten erstmals gemeinsam einen filmischen Erlebnisraum. Sie beantworten die Fragen „Wie könnte Kino in Zukunft aussehen?“ und „Was geschieht, wenn Filme nicht mehr nur betrachtet werden, sondern der Zuschauer in das Geschehen einbezogen wird?“. In der Installation Sankalpa geraten nicht nur die Bilder in Bewegung, sondern auch die Besucher: Man folgt in einem exklusiv für die Kristallwelten geschaffenen Kunstraum dem Verlauf des filmischen Geschehens und beginnt, eigene Geschichten im Kopf zu entwerfen.

Der Titel Sankalpa ist dem indischen Yogadenken entnommen und bedeutet „Wunsch“, „Wille“ und „Vorstellung“. Die Installation macht den abstrakten Begriff als räumliche Kristallisation sinnlich erfahrbar: Kapurs vielschichtiger Film Passage wird durch Adjayes kristalline Architektur projiziert, gebrochen und in seinen unendlichen Facetten und Wunschbildern erlebbar. In Sankalpa wird die mystische Verbindung zwischen Film und Kristall deutlich: Die Faszination des Kristalls als „Lichtspiel“, das immer wieder neue Aspekte und Perspektiven zum Scheinen bringt, ohne endgültig erklärbar zu sein, wird mit Film als zeitgenössischer Lichtkunst neu interpretiert. Mit Sankalpa betritt man eine Bild und Raum gewordene geistige Kristallisation: Die beiden Künstler laden ein, in ihre filmische „Kristallwelt“ einzutauchen und der eigenen Fantasie, dem eigenen „Sankalpa“, zu folgen.

David Adjaye, der erst nach seinem „Umweg“ über ein Kunststudium zur Architektur kam und gemeinsam mit zahlreichen Stars der Kunstwelt wie Olafur Eliasson oder dem Turner-Preisträger Chris Ofili Projekte realisierte, beschreibt das Erlebnis, das den Besucher in Sankalpa erwartet: „Eine geheimnisvolle und hypnotische Weise des Eintauchens in Shekhar Kapurs Film.“

Kapurs Film Passage entzieht sich der herkömmlichen Rezeption: Es wird nicht eine lineare Geschichte erzählt, vielmehr sind atmosphärisch und emotional aufgeladene Szenen so aneinandergefügt, dass die Frage ihrer „richtigen“ zeitlichen Ordnung aufgeworfen wird. „In der umfassenden Erfahrung, die ich für Sie künstlerisch erschaffe, lade ich Sie, jeden einzelnen Besucher, dazu ein, zu entscheiden, was es für Sie bedeutet“, formuliert Shekhar Kapur sein kreatives Prinzip.

Dementsprechend entschlüsselt sich die in Passage erzählte Geschichte tatsächlich für jeden anders: Die Hollywood-Schauspielerinnen Julia Stiles (The Bourne Identity) und Haley Bennett (Mitten ins Herz mit Hugh Grant) sowie Lily Cole, britische Schauspielerin und Supermodel, finden sich in mysteriösem Ambiente wieder, die genauen Zusammenhänge bleiben unausgesprochen. Dabei gibt der Film aber nicht nur zu sehen und zu denken, sondern vor allem auch zu hören: Der vom Oscar-Gewinner A. R. Rahman (Slumdog Millionaire) komponierte Soundtrack spielt mit Motiven aus verschiedenen Musikstilen.

Andreas Braun, Geschäftsführer der Swarovski Kristallwelten, ist über das außergewöhnliche künstlerische Gemeinschaftsprojekt begeistert: „Als Gastgeber für dieses Kristalllichtspiel freue ich mich, dass die Kristallwelten in Wattens mit dem Lichtkunstprojekt Sankalpa einen kleinen Beitrag zur innovativen Verjüngung der fantastischen Wahrnehmungswelt Kino leisten dürfen.“

Grenzüberschreitende Experimente haben in den Kristallwelten bereits Tradition: Nach Harald Szeemanns Verzauberung auf Zeit mit Ingeborg Lüschers Interpretation des „Bernsteinzimmers“ (2004–2007) und dem Nachbau von Alexander Skrjabins musikalischer Prometheuskuppel (2004–2007) und kürzlich Hans Magnus Enzensbergers WortSpielZeug (2008) zum Angreifen geht es in Sankalpa auf neue Weise darum, Kristall als künstlerisches Medium für begehbare Gesamtkunstwerke immer neu zu interpretieren und für den Besucher überraschend sinnlich erfahrbar zu machen.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Aufsichts- und Reinigungsdienste in Museen und Kultureinrichtungen

Kompetente, freundliche Aufsichten und sorgsame Reinigungskräfte sind ein wichtiger Faktor für den bleibenden Eindruck, den ein Haus bei seinen Besuchern hinterlässt. Viele Museen und Kultureinrichtungen setzen dabei auf den Full Service für Kultureinrichtungen der WWS Strube GmbH. Denn dort ist das Aufsichtspersonal für den Einsatz im Kulturbereich geschult, und die Mitarbeiter werden gezielt auf die speziellen Erfordernisse des jeweiligen Hauses vorbereitet.

Der flexible Einsatz der Aufsichtskräfte im Rahmen des Full Service sorgt dafür, dass die Personalressourcen bedarfsgerecht und punktgenau eingesetzt werden können. Dies erhöht die Sicherheit, verbessert den Service und wirkt sich darüber hinaus sogar positiv auf die Budgetplanung aus. Qualität und Effizienz bestimmen den Einsatz des Aufsichtspersonals der WWS Strube GmbH, das bundesweit in vielen großen und kleinen Häusern tätig ist.

Zudem lässt sich im Rahmen des Full Service der Aufsichtsdienst zweckmäßig mit weiteren Dienstleistungen wie Kassendienst, Katalogverkauf, Einlasskontrolle oder Garderobenservice kombinieren. So können Synergieeffekte im Personalbereich genutzt werden, und auch bei hoher Auslastung ist eine optimale Betreuung der Besucher gewährleistet.

Dies gilt übrigens auch für die Kombination mit dem Reinigungsdienst, denn beim Full Service sind sämtliche Leistungen optimal vernetzt.

Ein gestandener Museumsdirektor behauptete einmal, er könne die Interessenschwerpunkte seiner Besucher an jedem Montag an den Fingerabdrücken auf den Glasvitrinen ablesen. Beim Reinigungsservice der WWS Strube GmbH hätte diese Methode wohl wenig Aussicht auf Erfolg. Denn beim Full Service erkennt das Personal den Handlungsbedarf sofort, nicht erst nach Tagen, und es reagiert unmittelbar. Erfahrene Mitarbeiter und spezialisierte Reinigungstechnik, auch für sensible Bereiche wie Museen, Ausstellungen und Aufführungsorte, garantieren ein gepflegtes Erscheinungsbild der Einrichtung selbst zu Spitzenzeiten.

Als zertifizierter Innungs- und Meisterbetrieb für Gebäudereinigung bietet die WWS Strube GmbH ihren Auftraggebern ein vollständiges Leistungsangebot, von der Grund- und Unterhaltungsreinigung über Glasfassadenreinigung bis zur Pflege der Grünanlagen. Im Museumsbereich werden darüber hinaus auch regelmäßige konservierende Pflegearbeiten an den Objekten übernommen.

Die Kombination verschiedener Leistungen im Rahmen des Full Service sorgt für einen optimalen Einsatz von Aufsichtspersonal und Reinigungskräften. Dies trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre in einer Kultureinrichtung bei. Die hohe Effizienz dieses Dienstleistungskonzepts entlastet den Auftraggeber und kommt letztlich einem zugute: dem Besucher.

Informationen

Tel. (+49-591) 91 69 60

www.wws-strube.de

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Hundertwasser zu St. Jakobi in der Hansestadt Stralsund

Mit über 160 jährlich wechselnden Originalgrafiken und ungefähr 30 Unikaten (Skizzen, Bearbeitungen, Andrucken) ist diese Schau mit Exponaten des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser in diesem Umfang weltweit einzigartig.

Neben der Präsentation des grafischen Werks geht es dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund e. V. als Betreiber der Kulturkirche vor allem darum, Hundertwassers Wirken zum anderen Leben in der modernen Gesellschaft, zum Erhalt der Schöpfung und den Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur mit sparsamen Texten, vor allem aber Aktionen und Workshops mit Kindern und Besuchern nahezubringen. Darüber hinaus werden hiebei in einem Modellprojekt Arbeitsplätze für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit geschaffen.

Historie

Wenngleich sie die kleinste der drei großen Stralsunder Kirchen ist, hat St. Jakobi doch eine nicht minder bewegte Geschichte als ihre zwei großen Geschwister. Namensgeber für die heutige Kulturkirche ist der heilige Jakobus der Ältere, Schutzpatron der Pilger und einer der zwölf Apostel Christi. Er gehörte zu den engsten Vertrauten Jesu Christi. Es heißt, er sei ein hervorragender Prediger gewesen, weshalb er als der erste Apostel gilt, der den Märtyrertod starb. Es wird angenommen, dass er in der Gegend des heutigen Spanien missionierte. Santiago de Compostela, wo sich die vermutete Grabstätte Jakobus’ befindet, ist auch heute noch ein beliebter Pilger- und Wallfahrtsort. Die Jakobsmuschel dient hiebei als Symbol für den heiligen Jakobus und die Pilgerfahrten.

Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Kirche im Jahr 1303. Sie feierte somit im Jahr 2003 ihr 700-Jahre-Jubiläum. Ihre grundlegende bauliche Entstehung muss etwa 80 Jahre gedauert haben, während bereits 1321 nachweislich der kirchliche Dienst aufgenommen wurde. Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurden weitere Kapellen errichtet, und der Turm wurde umgebaut. Unwetter und Kriege zerstörten seit dem 16. Jahrhundert beständig kleinere und größere Teile der St.-Jakobi-Kirche, sodass über die Jahrhunderte immer wieder Ausbesserungen und Reparaturen vonnöten waren.

Den größten und heute noch am stärksten sichtbaren Schaden erlitt die Kirche 1944, als sie von einer Bombe getroffen wurde, und durch die Plünderungen in der Nachkriegszeit. Die Orgelpfeifen der Mehmel-Orgel wurden für die Dachrinnen der Nikolaikirche verwendet, das Gestühl wurde verheizt. Unter anderem der Turm, eine Vielzahl der Gewölbe und große Teile der Dächer waren nahezu vollständig zerstört. Zur gleichen Zeit begann der Wiederaufbau der Kirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde St. Jakobi letztmalig kirchlich genutzt. Zwischenzeitlich diente sie nun als Archiv und als Kunstgutlager, ab den frühen 80er-Jahren bis 1994 war sie zu einem Baustofflager umfunktioniert worden.

Seit nunmehr über zehn Jahren wird der Raum vielfältig als Kulturkirche genutzt, sei es für Konzerte, Theateraufführungen, Theaterproben, Ausstellungen, Märkte oder Messen. Durch den beständigen Umbau und die fortlaufende Restauration bleibt die Kirche veränderlich und gleichzeitig Zeugin ihrer bemerkenswerten Geschichte.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Erbe der Zisterzienser

Wie kaum ein historisches Ensemble ist Salem weitgehend im authentischen Zustand seit der Klosterzeit erhalten: Das gotische Münster mit seinem außergewöhnlichen Alabasterschmuck im frühklassizistischen Stil, die mit barockem Stuck und Gemälden ausgestatteten Prunkräume und nicht zuletzt die Gärten der Anlage führen den Besucher auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte klösterlicher Kultur.

Mit der Säkularisation 1802 ging das Kloster an die Markgrafen von Baden über. 2009 wurde Schloss Salem vom Land Baden-Württemberg erworben und gehört nun zu den Staatlichen Schlössern und Gärten. Heute noch wird in Schloss Salem das kulturelle Erbe gepflegt: Traditionelle Handwerksbetriebe, die Obstgärten und Klosterweiher in der umliegenden Landschaft sowie das markgräfliche Weingut stehen für gelebte, lebendige Tradition.

Salem – Ein Kloster gestaltet eine Landschaft

Bis September 2009 zeigt die Ausstellung Salem – Ein Kloster gestaltet eine Landschaft, welchen unverwechselbaren Einfluss das Zisterzienserkloster Salem auf das Landschaftsbild nahm und damit die gesamte Region entscheidend prägte.

Beinahe 700 Jahre lang herrschte die ehemalige Reichsabtei Salem über ihre Besitzungen, die sich vom Hochrhein bis zum mittleren Neckar und vom Schwarzwald bis zur Riss erstreckten. Das ökonomische und politische Geschick der Salemer Zisterzienser verhalf Kloster Salem, zu einer der reichsten und bedeutendsten Abteien des Heiligen Römischen Reichs zu werden. Um den Besitz effizient bewirtschaften zu können, mussten Straßen und Wege, künstliche Wasserläufe, aber vor allem auch Wirtschaftsgebäude, Getreidemühlen, Scheuern und Torkeln errichtet werden. Zeugen dieser Bautätigkeit finden sich auch heute noch in den Grangien, Lehnshöfen, Kirchen und Kapellen der Umgebung.

Pläne und Entwürfe präsentieren die prächtigen Stadthöfe des Klosters, in denen die erwirtschafteten Überschüsse des Klosters gehandelt wurden, unter anderem in Esslingen, Konstanz und Überlingen. In wirtschaftlichen Blütezeiten, beispielsweise Ende des 15. Jahrhunderts, wurde die Mehrzahl dieser Pfleghöfe aufwendig modernisiert. Der Esslinger Pfleghof wurde zu einem repräsentativen Stadtsitz ausgebaut, den Kaiser Karl V. bei seinen Aufenthalten in Esslingen in den Jahren 1548 und 1552 als standesgemäße Unterkunft bezog.

Die Blütezeiten des Klosters spiegeln sich über die Jahrhunderte hinweg auch in der Ausstattung der Pfarrkirchen, die unter Salemer Patronat standen. Die Ausstellung zeigt Beispiele der zahlreichen, Ende des 15. Jahrhunderts errichteten Kirchenbauten. Prachtvolle Altäre, Monstranzen und Kelche aus den folgenden Jahrhunderten sind Beispiele für den stetig wachsenden Reichtum des Klosters, der im repräsentativen Bau der barocken Wallfahrtskirche Birnau kulminiert.

Die Ausstellung macht die Erfolgsgeschichte der Salemer Klosterherrschaft anschaulich und erläutert die daraus erwachsenen Bau- und Kunstdenkmäler.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Bedrohung und Idylle. Das Menschenbild in Österreich 1918–1938

Das Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck zeigt bis 26. Oktober 2009 in der ehemaligen Residenzburg der Görzer Grafen aus dem 13. Jahrhundert eine groß angelegte Sonderschau zur österreichischen Malerei der Zwischenkriegszeit, in deren Zentrum der Mensch im Spiegel der Kunst seiner Zeit steht. Über 100 Arbeiten von insgesamt 53 renommierten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Albin Egger-Lienz, Oskar Kokoschka, Erika Giovanna Klien, Carry Hauser, Rudolf Wacker, Werner Berg, My Ullmann, Anton Kolig, Franz Sedlacek oder Sergius Pauser, illustrieren eindrucksvoll das Lebensgefühl, die Sorgen, Sehnsüchte und kleinen Freuden in der ebenso spannenden wie spannungsreichen Zeit von 1918 bis zum „Anschluss“ an das nationalsozialistische Deutschland 1938.

Während manche Künstler(innen) die materielle Not und Existenzängste vor allem der kargen Nachkriegsjahre oder politisches Tagesgeschehen in ihren Bildern thematisieren, widmen sich andere lieber den Vergnügungen des modernen Großstadtlebens in den „goldenen 20er-Jahren“ und dem Staunen über den rasanten technischen Fortschritt. Wieder andere kehren dem Alltag den Rücken und erschaffen sich ihre eigene rätselhafte Traumwelt. Nicht wenige der auf Schloss Bruck präsentierten Werke spiegeln außerdem eine ausgeprägte Sehnsucht nach einem Idyll, nach „heiler Welt“, aber auch nach Sinnlichkeit wider. Die hochkarätige Schau überrascht nicht nur durch unterschiedlichste Blickwinkel auf den Menschen, sondern vor allem durch eine ungeahnte künstlerische Bandbreite der präsentierten Werke und bietet gleichzeitig die einmalige Gelegenheit, selten gezeigte Raritäten aus Privatbesitz in einer stimmigen Zusammenschau zu sehen.

Kunstvermittlung und Rahmenprogramm

• Ausstellungsführungen jeden Sonntag um 11 und 14 Uhr oder für Gruppen gegen Voranmeldung in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch

• Kuratorenführung mit a. o. Univ.-Prof. Dr. Gert Ammann am 9. August um 10.30 Uhr

• Museumspädagogische Programme für Schulklassen ab der zweiten Schulstufe

• Museumsbrunch im Schlosscafé jeden Sonn- und Feiertag ab 9 Uhr

• Lange Museumsnacht „The Golden Twenties“ im Zeichen der wilden

20er-Jahre mit musikalischem Ausstellungsrundgang, Tanz-Workshop, Livemusik, Stummfilmen, Styling-Corner

und Nostalgiefotografie am 25. Juli

ab 19 Uhr

Speziell für Kinder und Familien

• Kindergerechte Familienführung durch die Ausstellung gegen Voranmeldung

• Familiensonntag mit spielerischen Programmen zur mittelalterlichen Burganlage oder zur Sonderausstellung bis 6. September jeden Sonntag

um 14 Uhr

• Ferienwerkstatt für Kinder von 6 bis 12 Jahren am 3./4. und 10./11. August

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Aufbruch in die dritte Ruhrtriennale!

Intendant der Jahre 2009 bis 2011 ist der renommierte Opernregisseur Willy Decker, unter anderem bekannt durch seine legendäre Salzburger Traviata mit Anna Netrebko. Unter seiner künstlerischen Leitung wird die Ruhrtriennale einen Dialog mit verschiedenen spirituellen Traditionen führen. 2009 richtet sich der Blick dabei auf die jüdische Gedankenwelt, 2010 wird der islamische Kulturkreis im Mittelpunkt stehen, und 2011 widmet er sich dem Buddhismus.

Schauplätze des Festivals sind die einzigartigen Industriedenkmäler des Ruhrgebiets, die in spektakuläre Aufführungsorte für Musik, Theater, Literatur und Tanz verwandelt werden. Mit ihren beeindruckenden Spielstätten, wie dem UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen, dem Landschaftspark Duisburg-Nord, der Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck oder der Jahrhunderthalle Bochum, inspiriert die Ruhrtriennale dazu, neue Wege in der Kunst zu beschreiten: Theaterregisseure deuten das Kunstlied neu, Choreografen kreieren Musiktheater, Literatur wird zum Bühnenereignis, und in ehemaligen Maschinenhallen und Kokereien verschmelzen Oper, Schauspiel, Tanz, bildende Kunst, Klassik, Popmusik und Avantgarde zu neuen Formen.

Vom 15. August bis 11. Oktober 2009 findet Deckers mit Spannung erwartete erste Spielzeit statt. Für acht Wochen wird das Ruhrgebiet dabei zu einem Zentrum hochkarätiger Bühnenkunst: Insgesamt werden 30 Produktionen mit über 80 Vorstellungen zu sehen sein. Einen neuen Schwerpunkt bilden dabei Musiktheater und musikalische Produktionen. Drei Uraufführungen – Tamar, Autland und Sing für mich, Tod – sowie eine deutsche Erstaufführung, Jerusalem, reflektieren diesen neuen Fokus.

Zu Gast sind Anna Netrebko, Iggy Pop, Marianne Faithfull, Amos Oz, Stefan Kurt, Ivo van Hove, Andrea Breth, Johan Simons, Jordi Savall, Edith Clever, Martin Wuttke, Anne Tismer und viele andere mehr.

Eröffnet wird die Saison 2009 in der Bochumer Jahrhunderthalle mit Arnold Schönbergs monumentalem Zwölftonepos Moses und Aron, inszeniert von Willy Decker. Kein Werk formuliert und verarbeitet die programmatischen Grundgedanken der kommenden Triennale so eingehend wie diese Oper rund um die Figur Moses, die darum ringt, das rechte Wort für die Begegnung mit dem Göttlichen zu finden. Mit über 200 Musikern ist diese Produktion sicher eines der ambitioniertesten Projekte der Ruhrtriennale überhaupt!

Weitere mit Spannung erwartete Highlights sind die Uraufführung Sing für mich, Tod – eine Hommage an den rätselhaften Komponisten Claude Vivier, gespielt von Stefan Kurt (Der Schattenmann), Der zerbrochne Krug, inszeniert von Andrea Breth, die Adaption von Pier Paolo Pasolinis Filmklassiker Teorema (Regie: Ivo van Hove) sowie die einzigartige Konzertreihe „Century of Song“, unter anderem mit Iggy Pop.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.