Ausstellung

Ameisen – unbekannte Faszination vor der Haustür

Von den einen werden sie als Gesundheitspolizei geschätzt, von den anderen als Plage gehasst. Trotz ihrer Allgegenwart ist es mit unserem Wissen um die emsigen Tierchen meist nicht sehr gut bestellt. Wer weiß schon, was es mit den „fliegenden Ameisen“ für eine Bewandtnis hat? „Das Landesmuseum leistet wieder einmal einen Beitrag für Jung und Alt, Zusammenhänge in der Natur besser zu verstehen“, so Landeshauptmann Erwin Pröll zum Ausstellungsprojekt.

Die Schau zeigt, wie Ameisenstaaten organisiert sind, wie die verschiedenen Aufgaben auf Königinnen, Arbeiterinnen und Männchen verteilt sind. Ein augenscheinliches Kennzeichen ist ihre soziale Lebensweise, und tatsächlich lebt keine Ameise allein. Ihr Zusammenhalt wird durch den Nestgeruch bewirkt, der die Unterscheidung von Freund und Feind möglich macht.

Auch dürfte es weitgehend unbekannt sein, dass von den weltweit mehr als 11000 Arten die einen stechen, die anderen beißen und sie sich erheblich in ihrer Größe unterscheiden. Auch wenn Ameisen scheinbar überall vorkommen, sind sie nicht zufällig verteilt. Nestwahl und Nahrungsbeschaffung orientieren sich an ihren Ansprüchen und ihrem Raumbedarf. So findet ein vollständiges Schmalbrustameisenvolk in einer einzigen Eichel Platz, eine Kolonie der Kleinen Waldameise kann hingegen ganze Landstriche bevölkern. Manche betreiben Viehzucht auf Bäumen, andere beherbergen harmlose oder sogar gefährliche Untermieter.

Während viele Ameisenarten friedfertig ihre Kolonien gründen, dringen Königinnen anderer Arten als Sozialparasiten in die Nester fremder Arten ein und schrecken selbst vor Meuchelmord und Hofintrige nicht zurück. Die nach dem kriegerischen Frauenvolk benannten Amazonenameisen führen Sklavenraubzüge durch, während sich die Pförtnerameise als ausgesprochen pazifistisch erweist. Der Ameisenstaat – ein Abbild menschlichen Lebens?

Die Ausstellungsbesucher(innen) werden überdies das geschäftige Treiben der bekannten Waldameise und einer Reihe anderer Ameisenarten in sogenannten Formikarien live beobachten können und dabei viel über die Funktion eines Ameisenhaufens als Sonnenkollektor erfahren. Einstige volksmedizinische und wirtschaftliche Bedeutung („Ameisler“) sowie Alltags- und Volkskultur sind ebenfalls Thema der Schau.

Abseits von gängigen Klischees sollte das eine oder andere Aha-Erlebnis dazu führen, die Kleinlebewesen mit anderen Augen zu sehen, unterstützt von einer spannenden Ausstellungsarchitektur, die den Besucher auf Ameisengröße schrumpfen lässt. Faszinierende Einblicke also, die nicht im tropischen Regenwald zu entdecken und zu erforschen sind, sondern direkt vor unserer Haustür und jetzt im Niederösterreichischen Landesmuseum.

Ameisen – unbekannte Faszination

vor der Haustür

bis 7. Februar 2010

Eine kulturelle Reise der besonderen Art

Mit dem Archäologischen Park Magdalensberg in Pischeldorf, dem Römermuseum Teurnia in Sankt Peter in Holz und dem Botanischen Garten mit dem Botanikzentrum auf dem Kreuzbergl in Klagenfurt verfügt das Landesmuseum Kärnten zudem über drei bedeutungsvolle und sehenswerte Außenstellen. Darüber hinaus werden der Wappensaal im Landhaus in Klagenfurt, das Archäologische Museum Globasnitz/Hemmaberg sowie das Freilichtmuseum Maria Saal, das älteste Museum seiner Art in Österreich, wissenschaftlich betreut.

Ausstellungsprogramm 2009

Karambolage 1809 – Kärnten und der Franzosenkaiser

Der „Zusammenstoß“ Napoleons mit der Habsburgermonarchie im Jahr 1809 markierte viele Wendepunkte für Kärnten, Österreich und Napoleon selbst. Diese für Kärnten durch die Schlachten bei Malborghet und Predil eingeläuteten Umbrüche reichen von der Eingliederung Oberkärntens in die illyrischen Provinzen, der Sprengung der Klagenfurter Stadtmauer, der Hinrichtung des zum Kärntner „Robin Hood“ stilisierten Briganten Krapfenbäck Simale bis hin zum Zusammenbruch der österreichischen Finanzen, der tief greifenden Änderung in der Politik der Habsburgermonarchie gegenüber Napoleon, die durch die Ablösung Stadions durch Metternich wohl auch das Ende des Franzosenkaisers ankündigte.

bis 26. November 2009

Architektur trifft Archäologie

Die Römerstadt Teurnia (Sankt Peter in Holz) war im 5. und 6. Jahrhundert die Hauptstadt der Provinz Noricum. Das einstige Leben der Stadt wird im neuen Römermuseum dokumentiert. Heuer sollten die Kooperationen zwischen Fachhochschule Spittal und dem Landesmuseum Kärnten in der Ausstellung Architektur trifft Archäologie gezeigt werden.

Zwei einwöchige Workshops des Studiengangs Architektur an der Fachhochschule Technikum Kärnten hatten den Schutz der Kirchenruine zum Thema, wobei mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet wurde. In einem Fall mussten die Studierenden leichte Flächentragwerke entwerfen, die mit Membranen bespannt wurden, sodass sich gleichsam „luftige Zelte“ ergaben. Im zweiten Fall sollte es ein geschlossener Schutzbau sein, in dem die Besucher geführt und informiert werden. Das Ergebnis waren interessante und vielfältige Lösungen, die als Modelle und Entwürfe in der Ausstellung gezeigt werden.

7. Mai bis 15. Oktober 2009

Fledermäuse – Jäger der Nacht

In der neuen Themenausstellung können Sie in die aufregende Welt der nächtlichen Jäger eintauchen und verschiedene Lebensräume von Fledermäusen, wie Höhle, Dachboden oder Wald, erforschen. Unheimlich mutet es an, das lichtscheue Getier, dem die neue Themenausstellung im LMK gewidmet ist. Die Dämmerung und die Nacht sind ihre Zeit, in der sie, die Fledermäuse, mit Ultraschallortung im sichersten Blindflug auch noch so flinke Nachtinsekten erjagen. Ihre unterschiedlichen Lebensweisen und Quartiere in Kirchtürmen, Baumspalten, Höhlen und unter so mancher Hausverschalung gewähren nur dem genauen Beobachter Einblick in ihre Welt. Eine andere Blickweise, auch einmal kopfüber wie die der Fledermäuse, lässt die Welt der Flattertiere in einem anderen Licht erscheinen. Als besondere Attraktion können die Tiere durch eine Liveübertragung aus dem Fledermaushaus in Feistritz an der Gail am Großbildschirm beobachtet werden, ohne sie zu stören.

5. Juni 2009 bis 31. Dezember 2010

Schokolade – Geschichte einer Versuchung

Der Weg der Kakaobohne zur Confiserieschokolade. Die Kulturgeschichte der Schokolade. Die Schokolade als einstige Götterspeise und heute als Köstlichkeit in Supermärkten. Als Medizin und Anteil in Kosmetika. Schokolade mit allen Sinnen genießen – als ursprünglich heißes, bitteres bis süßes Getränk – und die Entwicklung zur Supermarktschokolade und Confiserie. Lernen Sie Schokolade richtig genießen und gute Schokolade erkennen. Erfahren Sie über Kombinationsmöglichkeiten in guter Küche und exquisiten Getränken. Stellen Sie Ihre eigenen Pralinen oder Ihre eigene Schokoladentafel her. Erleben Sie eine außergewöhnliche Ausstellung!

18. September 2009 bis 10. Januar 2010

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Österreich. Tschechien. geteilt – getrennt – vereint.

Drei Standorte – drei Schwerpunkte

An jedem Standort – im Kunsthaus in Horn, im Lindenhof in Raabs und im tschechischen Telcˇ – werden inhaltliche Schwerpunkte gesetzt:

In Horn beginnt die Zeitreise mit Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert. Der Verlauf und die Ereignisse des letzten Jahrhunderts spannen einen weiten Bogen: von der „grenzenlosen“ gemeinsamen Geschichte in der k. u. k. Monarchie unter der Herrschaft der Habsburger über die getrennten Wege nach 1918, die Schrecken der NS-Zeit, den Kalten Krieg und den Prager Frühling 1968 bis hin zur Öffnung des Eisernen Vorhangs und der Mitgliedschaft Österreichs und Tschechiens in der Europäischen Union.

In Raabs wird die Grenze erlebbar: Dem Besucher werden die konkrete, physische Grenze, das Leben an und mit der Grenze, aber auch die „Grenze in unseren Köpfen“ präsentiert: Ideologien, Nationalismus, Symbole, Kultur und Religion können auch Grenzen erzeugen. Neben den Symbolen der Trennung werden auch Beispiele für das Überwinden von Grenzen gezeigt.

Das gemeinsame Kulturschaffen Österreichs und Tschechiens wird in Telcˇ in seiner Vielfalt gezeigt: von der Musik über die Literatur, die bildende und die darstellende Kunst bis hin zur Architektur. Gustav Mahler, Josef Hoffmann oder Egon Schiele sind nur einige der vielen Künstler, deren persönliche Geschichte mit beiden Ländern verbunden wird.

Geschichte erleben – Waldviertel genießen

Geschichte ist nicht das Einzige, was das Waldviertel 2009 zu bieten hat. Das Waldviertel lädt alle Besucher ein, seine Geheimnisse zu entdecken, unberührte Natur zu erforschen oder einfach die Gastfreundlichkeit der Region zu genießen. Dafür wird es im Landesausstellungsjahr einige besondere Extras geben, zum Beispiel einen dreisprachigen virtuellen Ausflugsplaner für die Landesausstellungsregion, ein erweitertes Freizeitangebot oder eine neue Wander- und Radwegekarte mit Anbindung an das tschechische Wegenetz. Zahlreiche Veranstaltungen, von der Airshow 09 bis zum Drachenbootrennen, runden das Angebot rund um die Niederösterreichische Landesausstellung 2009 ab.

Lassen Sie sich diese grenzenlose Zeitreise nicht entgehen – tauchen Sie ein in die wechselhafte, gemeinsame Geschichte Österreichs und Tschechiens.

Österreich. Tschechien.

geteilt – getrennt – vereint.

Horn, Raabs, Telcˇ

18. April bis 1. November 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Wiederaufbau und Wirtschaftswunder

Die Bayerische Landesausstellung 2009 macht diese Zeit des Aufbruchs wieder lebendig: Von den Entbehrungen der Nachkriegszeit bis zum neuen Wohlstand der 50er-Jahre, von der Politik bis zur Kultur spannt sich der historische Bogen. Zum ersten Mal können sich die Besucher einer Landesausstellung dabei auch mit ihren eigenen Geschichten einbringen.

Die Entwicklungen und Entscheidungen dieser Jahre prägen Bayern bis heute. Das gilt für Stadtgrundrisse und Wirtschaftsstandorte ebenso wie für die Architektur von Kaufhäusern, Kinos und Kirchen. Wohnhäuser und staatliche Gebäude entstanden durch das Engagement von Privatleuten, Kommunen und oberster Baubehörde neu. Dabei wollte sich das neue Bauen durch einen leichten, transparenten Stil von der monumentalen NS-Architektur unterscheiden. In der Inneneinrichtung hingegen dominierten geschwungene Formen: Nierentisch und Sideboard, Tütenlampe und Wohnzimmercouch hielten auch in den bayerischen Wohnungen Einzug.

Für den Wiederaufbau der zerbombten Städte ist Würzburg das beste Beispiel, und die Residenz selbst dient 2009 als begehbares Ausstellungsobjekt. Aus einer ausgebrannten Ruine entstand das barocke Kleinod neu. Dabei war heftig umstritten, ob man das Schloss originalgetreu wiederaufbauen sollte. Doch nicht nur in der Architektur, auch in vielen politischen und gesellschaftlichen Fragen schwankte die Stimmung in den 50er-Jahren zwischen Tradition und Moderne. In den frühen 60er-Jahren ließ das Wirtschaftswunder, das den Menschen finanzielle Absicherung und auch eine gehörige Portion Fortschrittsglauben bescherte, das Pendel zugunsten der Moderne ausschlagen.

Das machte sich auch im Alltag bemerkbar – hier liegen Welten zwischen den Jahren 1952 und 1962: 1952 war die größte Not überstanden, Wohnungen und Straßen waren instand gesetzt, in den Alltag der Menschen war wieder eine Art von Normalität eingekehrt. Zehn Jahre später, in der Zeit des Wirtschaftswunders, musste die bayerische Hausfrau nicht mehr improvisieren. Sie hatte hilfreiche Elektrogeräte wie Staubsauger und Mixer zur Hand und brachte für die Familie so exotische Gerichte wie den Hawaii-Toast auf den Tisch, während im Wohnzimmer der Fernseher lief und vor der Haustür das eigene Auto parkte.

Die Bayerische Landesausstellung 2009 in der Würzburger Residenz wird die vielfältigen Entwicklungen in ihren Widersprüchen behandeln und den Besucherinnen und Besuchern einen Eindruck von dem Ausmaß der Leistungen vermitteln, das der Wiederaufbau Bayerns nach 1945 darstellt. Zahlreiche Exponate stammen dabei aus Würzburger Privatbesitz: Unter dem Motto „Von Trümmernot zum Petticoat“ stellten Bürgerinnen und Bürger Erinnerungsstücke und Familienschätze zur Verfügung. Damit bringen sich die Besucher einer Landesausstellung zum ersten Mal selbst mit ihren Geschichten ein. Über die Präsentation in der Residenz hinaus können auf der Website des Hauses der Bayerischen Geschichte eigene Erinnerungsstücke mit ihren Geschichten hochgeladen werden – eine virtuelle Landesausstellung für ganz Bayern.

Diese Erinnerungen, zeitgenössische Schlager und Filme lassen den Geist der 50er-Jahre wieder erstehen. Dadurch wird Geschichte zum Erlebnis – für Zeitzeugen, die noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchten, und für junge Besucher, welche die faszinierende Zeit von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder kennenlernen können.

Informationen

9. Mai bis 4. Oktober 2009, Residenz Würzburg, täglich 9–18 Uhr

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Dresdner Kunstsommer 2009

In diesem Sommer machen die Staatlichen Kunstsammlungen die Reise nach Dresden um einige Höhepunkte reicher: Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten wie Frauenkirche, Zwinger oder Semperoper gibt es eine ganze Menge Neues zu entdecken: So wird seit Anfang des Jahres das Residenzschloss von der modernen Kuppel des Architekturbüros Kulka bekrönt, und schon im August soll mit der Fürstengalerie der Wettiner der nächste Bauabschnitt des Schlosses vollendet werden. Der vollständig rekonstruierte, 60 Meter lange Raum im ersten Obergeschoss des Residenzschlosses gehörte einst zum Wohnbereich der sächsischen Herrscher und wird Gemälde und Skulpturen aus der Gemäldegalerie Alte Meister, der Rüstkammer und der Skulpturensammlung zeigen, welche die Reihe der wettinischen Kurfürsten und Könige mit ihren Gemahlinnen abbilden.

Als sei dies nicht genug, feiern mehrere erstklassige Ausstellungen den Sommer und die Stadt und laden die Dresdner und ihre Gäste ein, auf beiden Seiten der Elbe Kunst in einzigartiger Kulisse zu genießen.

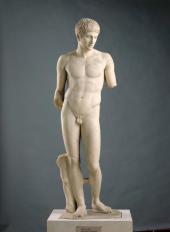

Verwandelte Götter. Antike Skulpturen des Museo del Prado zu Gast in Dresden

Die Ausstellung Verwandelte Götter. Antike Skulpturen des Museo del Prado zu Gast in Dresden führt Hauptwerke aus zwei Museen von Weltrang zusammen. Die rund 70 gezeigten antiken Skulpturen stammen aus den königlichen Sammlungen des Museo Nacional del Prado in Madrid und der Skulpturensammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die zu den bedeutendsten Antikensammlungen außerhalb Italiens zählen. Gemeinsam präsentieren sie exemplarische Schlüsselwerke der Antike – von der griechischen Klassik bis zur spätantiken römischen Kunst. Ein Großteil der Dresdner Werke wurde eigens für die Ausstellung aufwendig restauriert und wissenschaftlich neu bearbeitet.

Diese bereits im Prado umjubelt gezeigte Ausstellung findet von Mai bis September im barocken Japanischen Palais in Dresden eine würdige Unterkunft, war doch das Haus in seiner fast 300-jährigen Geschichte als Museum bereits einmal Ausstellungsort der königlichen Antikensammlung. Schon ab dem Jahr 1786 konnte die Öffentlichkeit die damals etwa 400 Stücke umfassende Antikensammlung im Erdgeschoss des Palais bewundern. Mit seinem imposanten Innenhof und dem Canaletto-Blick über die Elbe bildet es nun erneut die Kulisse für eine einmalige Inszenierung.

Carl Gustav Carus. Natur und Idee

Nur durch die Elbe getrennt und damit in Fußnähe, im Zwinger und im Residenzschloss, widmet sich die Ausstellung Carl Gustav Carus. Natur und Idee dem nicht nur für Dresden so bedeutenden Maler und Wissenschaftler. Carus (1789–1869) gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten des geistigen und gesellschaftlichen Lebens in Deutschland im 19. Jahrhundert und gilt zugleich als Begründer der Psychosomatik. Carus war ein „Universalgelehrter“ im Sinne Goethes und Alexander von Humboldts und als Vertreter der Romantik in Dresden im Umfeld von Caspar David Friedrich und Johan Christian Dahl.

Die Ausstellung zeigt Carus’ umfangreiches und außerordentlich vielfältiges Lebenswerk in all seinen Facetten. Neben Gemälden und Zeichnungen des Künstlers Carus sind auch medizinische Geräte, Briefe, seine Schriften, anatomische Modelle oder die Schädelsammlung zu sehen, die Carus als Mediziner anlegte. Werke aus internationalen Museen ergänzen die Objekte aus zahlreichen Dresdner Sammlungen, unter ihnen die Sächsische Landesbibliothek, die Staats- und Universitätsbibliothek und das Museum für Völkerkunde.

Mit Fortuna übers Meer

Der dritte Ausstellungshöhepunkt des Sommers widmet sich dem sächsischen Hof und dessen intensi-ven Beziehungen zu Dänemark im 16. und 17. Jahrhundert. Im Mittelpunkt der Schau Mit Fortuna übers Meer stehen vor allem die Eheschließungen zwischen dem Kurfürstentum Sachsen und dem damals mächtigsten Königreich im Norden Europas und damit die Frauen selbst, die im dynastischen Auftrag über das Meer reisten. Mit der Hochzeit zwischen Herzog August und der dänischen Prinzessin Anna im Jahr 1548 begründeten Dresden und Kopenhagen eine lang andauernde Allianz. Einzigartige Kunstwerke aus Renaissance und Barock zeugen noch heute vom prachtvollen Kunstbesitz der sächsisch-dänischen Paare und künden vom hohen Standard fürstlicher Sammelleidenschaft. Zur Vielzahl der gezeigten Werke gehören Gemälde, mit Edelsteinen verzierte Schmuckstücke, filigrane Elfenbeindrechseleien, Medaillen und Gläser, aber auch fürstliche Werkzeuge, Prunkwaffen und höfische Gewänder. Die Ausstellung vermittelt darüber hinaus einen Abglanz der prunkvollen Hochzeitsfeierlichkeiten: In Ringrennen, allegorischen Umzügen, Feuerwerken und musikalischen Darbietungen zeigten sich Machtanspruch und Reichtum der sächsischen und dänischen Herrscher.

Informationen

Verwandelte Götter. Antike Skulpturen des Museo del Prado zu Gast in Dresden

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Museo Nacional del Prado, Madrid

20. Mai bis 27. September 2009

Japanisches Palais

Palaisplatz 11, D-01097 Dresden

täglich 10–18 Uhr, Do 10–22 Uhr

Carl Gustav Carus. Natur und Idee

Kupferstich-Kabinett und Galerie Neue Meister in Zusammenarbeit mit der Alten Nationalgalerie Berlin

26. Juni bis 20. September 2009

Semperbau am Zwinger, Theaterplatz 1,

und Residenzschloss Dresden, Eingang Schlossstraße und Sophienstraße, D-01067 Dresden täglich 10–18 Uhr

Mit Fortuna übers Meer. Sachsen und Dänemark – Ehen und Allianzen im Spiegel der Kunst (1548–1709)

Staatliche Kunstsammlungen Dresden und Königlich Dänische Sammlungen, Schloss Rosenborg

23. August 2009 bis 4. Januar 2010

Residenzschloss Dresden, Eingang Schlossstraße und Sophienstraße, D-01067 Dresden

Mi–Mo 10–18 Uhr, Di geschlossen

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

DREI. Das Triptychon in der Moderne

Ende des 19. Jahrhunderts erlebt das dreiteilige Bildformat eine Wiederbelebung; teilweise mit radikal neuen Inhalten und Bildformen, die einerseits an das christliche Leidensmotiv anknüpfen, andererseits säkularisierte Themen mit der „Pathosformel“ des Triptychons aufladen. Unter dem Eindruck zweier Weltkriege bedienen sich vor allem Otto Dix, Max Beckmann und Francis Bacon dieser Bildgattung zur Darstellung großer menschlicher Themen, entwerfen moderne Mythen und nehmen politisch Stellung. Auch Künstler(innen) der jüngeren Generation wie Jonathan Meese, Damien Hirst, Ricarda Roggan oder Bjørn Melhus wählen das Triptychon als reizvolles Format zwischen Offenheit und Geschlossenheit. In der großen Sonderausstellung DREI. Das Triptychon in der Moderne zeigt das Kunstmuseum Stuttgart exemplarisch Wandel und Aktualität dieses prominenten Bildtypus. Ausgehend von Otto Dix’ berühmtem Triptychon Großstadt von 1927/28, einem Hauptwerk der städtischen Sammlung, werden auf rund 2000 Quadratmetern 60 Triptycha präsentiert, darunter internationale Leihgaben aus Tokio, New York, Rom, Paris und London. Entgegen der klassischen Form mit betonter Mitte und schmaleren Seitenteilen, finden sich freie Gestaltungsansätze, welche die Grenzen zu Diptychon, Bildreihe und Sequenz erkunden. Den Auftakt bilden Werke des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit Fritz von Uhdes Die heilige Nacht (1888/89) oder Im Lübecker Waisenhaus (1896) von Gotthardt Kuehl mit sozialkritischen Ansätzen. Daran schließen zwei der größten Themenkomplexe des 20. Jahrhunderts an: Vergänglichkeit und Krieg. Markus Lüpertz’ monumentales Werk Schwarz-Rot-Gold I-II-III (1974) und Höllensturz in Vietnam (1966/67) von Willi Sitte sind Beispiele für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Zielen in Ost- und Westdeutschland. Max Beckmann und Francis Bacon nutzen die außergewöhnliche Bildform dagegen für die sinnbildliche Spiegelung menschlicher Existenz. Nicht allein der gegenständlichen Kunst verpflichtet, inspiriert das Triptychon mit Sophie Taeuber-Arp, Yves Klein, Ellsworth Kelly oder Adolf Fleischmann auch Vertreter der Abstraktion und ihrer Spielarten, von der Minimal Art bis zum expressionistischen Gestus. Fotoarbeiten, Videoinstallationen sowie Werke von Materialkünstler(inne)n wie Niki de Saint-Phalle und Dieter Roth runden die Ausstellung ab.

Informationen

bis 14. Juni 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Aufsichts- und Reinigungsdienste in Museen und Kultureinrichtungen

Kompetente, freundliche Aufsichten und sorgsame Reinigungskräfte sind ein wichtiger Faktor für den bleibenden Eindruck, den ein Haus bei seinen Besuchern hinterlässt. Viele Museen und Kultureinrichtungen setzen dabei auf den Full Service für Kultureinrichtungen der WWS Strube GmbH. Denn dort ist das Aufsichtspersonal für den Einsatz im Kulturbereich geschult, und die Mitarbeiter werden gezielt auf die speziellen Erfordernisse des jeweiligen Hauses vorbereitet.

Der flexible Einsatz der Aufsichtskräfte im Rahmen des Full Service sorgt dafür, dass die Personalressourcen bedarfsgerecht und punktgenau eingesetzt werden können. Dies erhöht die Sicherheit, verbessert den Service und wirkt sich darüber hinaus sogar positiv auf die Budgetplanung aus. Qualität und Effizienz bestimmen den Einsatz des Aufsichtspersonals der WWS Strube GmbH, das bundesweit in vielen großen und kleinen Häusern tätig ist.

Zudem lässt sich im Rahmen des Full Service der Aufsichtsdienst zweckmäßig mit weiteren Dienstleistungen wie Kassendienst, Katalogverkauf, Einlasskontrolle oder Garderobenservice kombinieren. So können Synergieeffekte im Personalbereich genutzt werden, und auch bei hoher Auslastung ist eine optimale Betreuung der Besucher gewährleistet.

Dies gilt übrigens auch für die Kombination mit dem Reinigungsdienst, denn beim Full Service sind sämtliche Leistungen optimal vernetzt.

Ein gestandener Museumsdirektor behauptete einmal, er könne die Interessenschwerpunkte seiner Besucher an jedem Montag an den Fingerabdrücken auf den Glasvitrinen ablesen. Beim Reinigungsservice der WWS Strube GmbH hätte diese Methode wohl wenig Aussicht auf Erfolg. Denn beim Full Service erkennt das Personal den Handlungsbedarf sofort, nicht erst nach Tagen, und es reagiert unmittelbar. Erfahrene Mitarbeiter und spezialisierte Reinigungstechnik, auch für sensible Bereiche wie Museen, Ausstellungen und Aufführungsorte, garantieren ein gepflegtes Erscheinungsbild der Einrichtung selbst zu Spitzenzeiten.

Als zertifizierter Innungs- und Meisterbetrieb für Gebäudereinigung bietet die WWS Strube GmbH ihren Auftraggebern ein vollständiges Leistungsangebot. Von der Grund- und Unterhaltungsreinigung über Glasfassadenreinigung bis zur Pflege der Grünanlagen. Im Museumsbereich werden darüber hinaus auch regelmäßige konservierende Pflegearbeiten an den Objekten übernommen.

Die Kombination verschiedener Leistungen im Rahmen des Full Service sorgt für einen optimalen Einsatz von Aufsichtspersonal und Reinigungskräften. Dies trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre in einer Kultureinrichtung bei. Die hohe Effizienz dieses Dienstleistungskonzepts entlastet den Auftraggeber und kommt letztlich einem zugute: dem Besucher.

Informationen

Tel. (+49-591) 91 69 60

www.wws-strube.de

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Full Service als Kulturdienstleister

Selbst dort, wo einzelne Dienstleistungen an Serviceunternehmen übertragen werden, liegt die Koordination der Abläufe letztlich zumeist doch in den Händen der Museumsleitung. Und wie viel Zeit kostet nicht selten die Planung und Moderation des Zusammenspiels der verschiedenen Museumsdienstleister in einem Haus?

Beim Full Service für Museen der WWS Strube GmbH ist das anders, denn bei diesem Kulturdienstleister kommen alle Leistungen aus einer Hand. Ein Objektleiter nimmt als Ihr zentraler Ansprechpartner für alle Fragen die Wünsche des Museums entgegen und setzt diese Vorgaben mit seinem Personal selbstständig um. Er koordiniert im Rahmen des Full Service sämtliche Kulturdienstleistungen im Museum bedarfsgerecht. Sicherheits- und Aufsichtsdienste, Kartenverkauf und Einlasskontrolle, Katalogverkauf und Museumsshop, Garderoben- und Reinigungsdienste, Facility-Management und Sicherheitstransporte kommen koordiniert aus der Hand eines Dienstleisters. So muss sich die Museumsleitung nicht um jede Kleinigkeit selbst kümmern. Und der ebenso bedarfsgerechte wie flexible Einsatz des geschulten und freundlichen Personals der WWS Strube GmbH wirkt sich dabei nicht zuletzt auch positiv auf die Budgetplanung aus.

Bei aktuellem Handlungsbedarf reagiert der Objektleiter sofort, denn für den reibungslosen Ablauf aller Kulturdienstleistungen des laufenden Betriebs zeichnet der Full Service für Museen der WWS Strube GmbH verantwortlich. So können sich die Entscheider in den Museen auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und effektiv arbeiten.

Schon heute setzen bundesweit zahlreiche große und kleine Museen und Kultureinrichtungen auf den bewährten Full Service für Museen der WWS Strube GmbH. Die Museen liefern die Vorgaben, der Full Service erledigt den Rest. Denn alle kulturellen Dienstleistungen kommen koordiniert aus einer Hand und tragen so zum Erfolg Ihres Hauses bei.

Über die Vorteile unseres Full Service für Museen informieren wir Sie gern.

„Mit den Dienstleistungen der WWS Strube GmbH sind wir sehr zufrieden. Wir arbeiten eng zusammen, und das Personal identifiziert sich sehr mit dem Museum. Vor allem seine Freundlichkeit und Kompetenz ist für unser Haus eine wichtige Visitenkarte gegenüber unseren Besuchern.“

Dr. Angelika Nollert,

Neues Museum in Nürnberg

Informationen

Tel. (+49-591) 91 69 60

www.wws-strube.de

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Ein Fotoparcours der besonderen Art

Thomas Ruff. Oberflächen, Tiefen

Thomas Ruff. Oberflächen, Tiefen präsentiert einen Fotografen, der zu den wichtigsten der Gegenwart gehört. In seinem Werk lenkt er den Blick auf so unterschiedliche Themen wie den Menschen, die Architektur, den Kosmos, das Internet. Mit einer umfangreichen Einzelausstellung, bestehend aus 11 Werkgruppen mit insgesamt rund 150 Einzelwerken, ermöglicht die Kunsthalle wien erstmals in Österreich einen umfassenden Einblick in das vielfältige Schaffen des Künstlers. Die Serie von großformatigen Porträts beispielsweise, an der Ruff bereits seit 1986 arbeitet und für die er international bekannt wurde, imponiert durch die beharrliche Emotionslosigkeit, mit der die ihm meist nahestehenden Modelle festgehalten sind. Diese Herangehensweise verhilft Ruff zu einem hyperpräzisen, chirurgischen Blick, der alles bis ins kleinste Detail gleichwertig wiedergibt. Von Stereoskopien des Städtebaumythos Brasilia über antiessayistisch anmutende und auf Handlungsanweisungen beruhende Architekturaufnahmen von Herzog & de Meuron bis hin zur aktuellsten Serie Cassini, der die digitale Verarbeitungen von auf der NASA-Website frei verfügbaren Bildern des Planeten Saturn zugrunde liegt, untersucht der Künstler die Begriffe des Exemplarischen, der Objektivität, der Realität und des Zeitgeists.

21. Mai bis 13. September 2009, Halle 1

Das Porträt. Fotografie als Bühne

Das Porträt. Fotografie als Bühne erzählt eine Geschichte des fotografischen Porträts von den 1980er-Jahren bis heute, die das Verhältnis von Fotografen und Fotografierten in seinen vielfältigen Erscheinungsformen untersucht. Dabei geht es ebenso um die Selbstdarstellung des Aufgenommenen vor der Kamera wie seine Inszenierung durch den Aufnehmenden hinter der Kamera. Thematische Schwerpunkte wie Glamour und Verismus, Schnappschuss und Inszenierung, Anonymität und Intimität, Star und Gesellschaft offenbaren stilistische und ikonografische Stränge, die auf unterschiedliche Zugangsweisen, das Menschenbild festzuhalten, zurückgehen. Die Linse der Kamera ist das Brennglas, das Maskierung wie Entlarvung gleichermaßen produziert. Gezeigt werden Künstlerstars von Nan Goldin bis Robert Mapplethorpe.

3. Juli bis 18. Oktober 2009, Halle 2

1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft?

Im Herbst 2009 widmet sich die Kunsthalle wien mit 1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft? dem Fall der Berliner Mauer. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs bedeutet einen Epochenbruch, eine realpolitische und geschichts-philosophische Wasserscheide, die das Ende des Kalten Kriegs einleitete und eine völlig neue geostrategische und massenpsychologische Situation schuf. Die Ausstellung versucht keine sozialhistorische Einordnung jener 20 Jahre seit dem Ende der bipolaren Welt, sondern spürt den Metaphern nach, die mit dem Verfall eines Systems und einem politischen Umbruch verbunden sind: Es geht nicht um die Dokumentation alltäglicher Realitäten oder historischer Analyse, sondern um Begrifflichkeiten wie Bürokratie, Überwachung, Melancholie und Ironie, die mit den Mitteln der Kunst auf ihre Tauglichkeit zur gesellschaftlichen Selbstanalyse hin untersucht werden. Ilja Kabakow, der sublime Kritiker sowjetischer Alltagsverhältnisse, ist ebenso in der Ausstellung vertreten wie Sophie Calle, die sich mit den Transformationen von öffentlichen und politischen Zeichensystemen am Beispiel Berlins auseinandersetzt.

9. Oktober 2009 bis 7. Februar 2010, Halle 1

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

KunstLichtSpiele. Lichtästhetik der klassischen Avantgarde

Das Bauhaus wird 90! Die Kunsthalle Erfurt widmet die Ausstellung KunstLichtSpiele diesem Jubiläum. Im Zentrum der umfangreichen Präsentation steht die Licht-Kunst-Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts.

Spätestens seit der Weltausstellung von 1900 ist das elektrische Licht ein Sinnbild für Modernität, seine Erfindung revolutionierte das Leben. Jetzt konnte die Nacht zum Tag werden: Lichtspielhäuser entstanden, Leuchtreklamen prangten von den Fassaden, Straßen, Plätze und Schaufenster erstrahlten in neuer Helligkeit.

Von der großen Faszination, die von diesem künstlich erzeugten Licht ausging, ließen sich auch bedeutende Künstler der klassischen Avantgarde inspirieren. Einige der interessantesten Ansätze zeigt diese Ausstellung: Lyonel Feininger, Robert Delaunay und Erich Heckel setzten in ihren Bildern die Erscheinungen des Lichts malerisch um. Herausragende Fotografen, unter ihnen Albert Renger-Patzsch, Raoul Hausmann, Ernst Schwitters und Christian Schad, experimentierten ebenso mit Licht wie die Pionieren des experimentellen Films Man Ray, Walter Ruttmann und Hans Richter. Zeichnungen und Modelle, entwickelt von Hans Scharoun, Wenzel Hablik sowie Bruno Taut, präsentieren die lichtdurchfluteten Architekturutopien des Expressionismus. Nicht zu vergessen die legendären Designentwürfe des Bauhauses für industriell gefertigte Lampen, allen voran die Ikone von Wilhelm Wagenfeld.

Höhepunkt der Ausstellung – mit Weltpremierencharakter – ist der „Raum der Gegenwart“ mit dem Licht-Raum-Modulator von László Moholy-Nagy. Beflügelt vom technischen Fortschritt, konzentrierte sich der ungarische Künstler, 1923 als Formmeister an das Bauhaus in Weimar berufen, ganz auf die Innovationskraft der modernen Kunst. Für ihn stand die Zukunft ganz im Zeichen der Gestaltung von Licht, Bewegung und Raum. Auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens wurde er 1930 durch den fortschrittlichen Museumskustos Alexander Dorner beauftragt, im Provinzialmuseum Hannover einen Raum der Gegenwartskunst zu entwerfen. Er sollte einen Einblick in die Kunst der Zukunft gewähren, die nach dem Willen Moholy-Nagys gänzlich auf das handwerklich gemalte, statische Bild verzichtet, wohingegen die „neuen Medien“ Fotografie und Film dominieren – zentral die farbigen Lichtprojektionen seines Licht-Raum-Modulators.

Der 1930 von Moholy-Nagy konzipierte, aber bis heute nicht realisierte Raum ist erstmals in Erfurt nach seinen Entwürfen im Maßstab 1:1gebaut worden – Licht ist auch in ihm der Hauptakteur.

bis 24. Mai 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.