Ausstellung

100 Jahre Technisches Museum Wien

Am 20. Juni 1909 legte Kaiser Franz Joseph den Grundstein des heutigen Technischen Museums Wien. 2009 feiert das Museum die 100. Wiederkehr dieses Ereignisses und blickt zugleich auf das erste Jahrzehnt seit der Wiedereröffnung nach der Generalsanierung und Neugestaltung des Museums in den 1990er-Jahren zurück.

In den 100 Jahren des Bestehens haben sich die Institution Museum und ihre Aufgaben rasant in Verständnis und Ausprägung verändert. Museen haben sich von elitären, in sich abgeschlossenen Institutionen zu gesellschaftspolitischen Foren der Bildungspolitik und Freizeitgestaltung für eine breite Bevölkerungsschicht gewandelt. Ebenso ist die Technik einem permanenten Veränderungsprozess unterworfen, der das Museum vor immer neue Herausforderungen stellt. Was wird für künftige Generationen gesammelt, welche Themen werden in unseren Ausstellungen aufgegriffen? Wie vermitteln wir schwierige technische oder naturwissenschaftliche Inhalte, und wie ist immer wieder der Bezug zu den historisch gewachsenen Sammlungen herzustellen? Welchen besonderen Platz nimmt ein technisches Museum in unserer Gesellschaft ein?

Bei all den Fragen steht eines fest: Ein Museum lebt von jenen Menschen, die es mitprägen und -gestalten. Objekte in ihren Museumsräumen und Depots sind de facto wertlos ohne ein mit ihnen „kommunizierendes“ Gegenüber. Nur in einem bewussten, dynamischen Dialog aller Beteiligten kann ein Museum heute bestehen.

Vom 13. März bis 21. Juni 2009 – also 100 Tage lang – sind verschiedenste Programmpunkte Katalysatoren für das Jubiläum: In der Ausstellung Quergeblickt, die auf mehreren Flächen das gesamte Museum bespielt, werden Rück-, Ein- und Ausblicke auf die Geschichte, den Alltag und die Zukunft des Museums gezeigt. Ergänzend bringen neun Künstler(innen) mit ihren eigens konzipierten Arbeiten eine wichtige Außenperspektive auf das Museum ein.

Das Rahmenprogramm spiegelt die Vielgestalt der Möglichkeiten wider, sich mit der Technik und dem Museum auseinanderzusetzen. Unter anderem werden bei Führungen in die Depots, Archive und Restaurierwerkstätten Einblicke hinter die Kulissen geboten. Ein besonderes Signal wird am Schluss der Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem 100 Stunden lang geöffneten Museum gesetzt.

100 Stunden Open Museum

Zum krönenden Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten ist eine besondere Aktion geplant: Das Technische Museum Wien öffnet für 100 Stunden durchgehend seine Tore und offeriert ein rasantes und spektakuläres Programm für jeden Geschmack! In Zusammenarbeit mit befreundeten Institutionen und mit originellen Beiträgen aus dem Museum selbst werden Action und verhaltene Stille, ein nobles Fest sowie eine verrückte Performance geboten – und das rund um die Uhr.

17. Juni 2009, 18 Uhr, bis 21. Juni 2009, 22 Uhr

Quergeblickt

Die Ausstellung zum Jubiläum

Das Technische Museum Wien ist im Jubiläumsjahr 2009 Schauplatz einer unkonventionellen Ausstellung über die Geschichte, den Alltag und die Menschen im Museum. Sie eröffnet neue Blicke auf das Museum: Rückblicke, Einblicke und Ausblicke sind die Leitmotive einer dezentralen Ausstellung, kuratiert von Mitarbeiter(inne)n des Museums, und den Interventionen geladener Künstler(innen).

bis 30. Dezember 2009

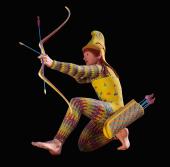

Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur

Seit 25 Jahren werden von einem internationalen Forscherteam unter der Leitung von Vinzenz Brinkmann Untersuchungen durchgeführt, aus deren Ergebnissen die Wanderausstellung Bunte Götter hervorgegangen ist. Sie macht in Kassel anhand von über 25 detailreichen farbigen Rekonstruktionen und rund 200 ausgewählten Originalen aus internationalen Sammlungen sowie dem Bestand der Antikensammlung der MHK die Ergebnisse der wissenschaftlichen Polychromieforschung für den Betrachter sichtbar und belegt in beeindruckender Weise die Bedeutung der Farbe für die antike Skulptur.

Die Ausstellung, die rund 800 Quadratmeter Fläche bespielt, gliedert sich in zwei Teile. Die Präsentation im Erdgeschoss von Schloss Wilhelmshöhe widmet sich dem aktuellen Stand der Forschung und den eindrucksvollen Rekonstruktionen der Stiftung Archäologie, darunter das Ostfries des Siphnierschatzhauses in Delphi sowie die berühmte Statue des „Perserreiters“, die erst im vergangenen Jahr rekonstruiert wurde.

Die Ausstellung im zweiten Obergeschoss von Schloss Wilhelmshöhe steht unter dem Titel Die Entdeckung der Farbe. Hier wird die Geschichte der Polychromieforschung erzählt. Der letzte Abschnitt der Präsentation ist durch etwa 50 Exponate aus der Kasseler Antikensammlung bestimmt, darunter griechische Keramik aus dem 4. Jahrhundert vor Christus.

Kontroverse Diskussionen um die Polychromie

Die antiken Marmorskulpturen, die Friedrich II., Landgraf von Hessen-Kassel, während seiner italienischen Reise im Winter 1776/77 für seine Antikensammlung ankaufte, waren strahlend weiß. Man hatte sie, wie damals üblich, nach dem Ausgraben intensiv mithilfe scharfer Säuren gereinigt. Das Bild der Antike wurde damals von dem berühmten deutschen Archäologen und Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) und seiner 1764 erschienenen Geschichte der Kunst des Alterthums geprägt. Für Winckelmann, dem farbige Fassungen antiker Kunstwerke bekannt waren, war Farbe nur eine Zutat zur Schönheit, nicht aber das entscheidende Kriterium. Seine Ansichten beeinflussten die Kunst des 19. Jahrhunderts und prägen unsere Vorstellung griechischer und römischer Kunst bis heute. Dabei entdecken bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts Forscher eindeutige Farbreste an zahlreichen Marmorfiguren, doch die farbigen Skulpturen lösten zumeist Verwunderung und Ablehnung aus. Gegen das weiße, klassizistische Ideal der Antike vermochten sich die Forschungen zunächst nicht durchzusetzen. Erst in den 1960er-Jahren begannen Wissenschaftler wieder, die Farbigkeit mit neuen technischen Methoden zu erforschen.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Das Unimog-Museum im schönen Murgtal

Im badischen Gaggenau, wo der Unimog über 50 Jahre produziert wurde, lädt das Unimog-Museum zum Staunen und Erleben ein. Hier wird Technik begreifbar gemacht: durch eine Ausstellung verschiedener Unimog, vom Prototypen bis zur neuen Generation der Geräteträger. Durch Schnittmodelle und Fahrzeugteile, durch Bilder, Filme und Geschichten. Wer will, kann eine Führung buchen, als (Bei-)Fahrer auf dem Parcours die Einzigartigkeit des Unimog selbst erleben oder sich in einem Laufrad mit einem Unimog messen und die eigene Steigfähigkeit erproben.

Das Museum ist eine Hommage an den Unimog und gleichzeitig eine Erinnerungsstätte zur Zeitgeschichte ab 1945, zu Wirtschaft und Arbeitsleben. Mit speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche, Touristinformation „Im Tal der Murg“, Bistro mit Außenterrasse und einem Museumsshop. Auch können die Museumshalle und ein integrierter Veranstaltungsraum für Feierlichkeiten, Tagungen oder Vorträge gebucht werden.

Auslöser für den Bau des Museums war die Produktionsverlagerung des Unimog vom badischen Mercedes-Benz-Werk nach Wörth in Rheinland-Pfalz. Für das privat initiierte Projekt sammelte der Verein Unimog-Museum e. V. Spenden und konnte zahlreiche Sponsoren gewinnen.

Jedes Jahr widmet sich das Unimog-Museum einem besonderen Schwerpunkt aus der Anwendung des Unimog. So lautet das Schwerpunktthema vom 26. April bis 25. Oktober 2009 60 Jahre – Unimog und Landwirtschaft: Im August 1948 wurde der Unimog von der Firma Boehringer, Göppingen, als Universalmotorgerät mit Front- und Heckanbaugeräten auf der DLG-Ausstellung vorgestellt. Die Resonanz auf dieses Fahrzeug war außergewöhnlich positiv, obwohl es als erste Neuentwicklung eines Traktors nach dem Zweiten Weltkrieg völlig anders aussah als ein normaler für die Land- und Forstwirtschaft entwickelter Traktor: Rahmenbauweise, gefederte Achsen, Allradantrieb, gleich große Räder, Fahrerhaus für zwei Personen, eine Hilfsladefläche, drei An- und Aufbauräume, Höchstgeschwindigkeit von über 50 Stundenkilometern et cetera. Inzwischen sind gut 60 Jahre vergangen, Anlass genug für eine Sonderausstellung zum Thema Landwirtschaft im Unimog-Museum.

Gezeigt wird eine größere Anzahl von Unimog, vom Prototyp Nr. 6 (1948) bis hin zu dem jüngsten Produkt innerhalb der Mercedes-Benz-Unimog-Baureihen, dem Unimog U 20 (2008).

Die Vielfalt der Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten des Unimog wird eindrucksvoll durch das Zusammenspiel von Unimog und Geräten aus der Anfangszeit bis hin zur modernen Landtechnik präsentiert.

Gezeigt werden ferner ein Vergleich zwischen einem Standardtraktor und dem Unimog sowie eine Kartoffellegemaschine, die unter wissenschaftlicher Begleitung an der FH Berlin, Bereich Technik und Wissenschaft, von Stefanie Gehrmann restauriert wurde.

Abgerundet wird das Schwerpunktthema durch eine wunderbare Dioramaausstellung von Toon Versnick aus Belgien sowie einer Fotoausstellung mit historischen Bildern des Agrarjournalisten Wolfgang Schiffer in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsverlag.

Informationen

Programm-Höhepunkte:

Eröffnung der Sonderausstellung mit Vorträgen, Führungen und der Präsentation von ferngesteuerten Unimog

26. April 2009

Langer Museumsabend bis 20 Uhr anlässlich des Kurparkfests „Licht-Kunst-Lauf“ im benachbarten Kurpark

13. Juni 2009

Bauern- und Kunsthandwerkermarkt im Unimog-Museum

11. Oktober 2009

2. MBtrac-Treffen im und am Museum mit buntem Rahmenprogramm

24. und 25. Oktober 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Von den Straßen New Yorks bis Wien-Erdberg

Dynamisch, in Bewegung und die Kamera immer schussbereit – die Stadt und ihre Menschen im Fokus: Diese fotografische Praxis entstand im Wesentlichen in den 1940er-Jahren in den USA. Hier entfaltete sich die Street Photography auch in den folgenden drei Jahrzehnten zur vollen Blüte. Insbesondere New York erwies sich als außerordentliches Versuchsfeld. In dieser Stadt bündelten und verstärkten sich zu jener Zeit alle Aspekte des Urbanen, und hier versammelten sich die kreativen Kräfte des Landes: Kunstschaffende, Magazine, Verlage und Kulturinstitutionen.

Die Vertreter der amerikanischen Street Photography dokumentierten im Lauf der Jahrzehnte die unglaubliche und sich ständig wandelnde Vielfalt der „Big City“ New York: ihre Dramen und Komödien, ihre Vergnügungen und Verbrechen. Hier entstand eine neue urbane Poesie, hier fanden Fotografen wie Walker Evans oder Lee Friedlander eine ganz eigenständige Bildsprache, die mit den visuellen Erfordernissen der modernen Großstadt mithalten konnte. Ihre Werke passten sich dem Rhythmus und dem Pulsschlag des „Big Apple“ an, begleiteten New Yorks Veränderungen, erfanden das Bild der Metropole neu, spiegelten aber auch die soziale Wirklichkeit.

Erstmals in Österreich: breiter Überblick zur Street Photography

Die Ausstellung Big City. New York Street Photography (noch bis 24. Mai 2009), eine Eigenproduktion des Wien Museums, umfasst die große Zeit der Street Photography von den 1940er- bis in die frühen 1980er-Jahre und bietet – erstmals in Österreich – einen breiten Überblick mit Arbeiten fast aller wichtigen Vertreter der amerikanischen Street Photography. Zu sehen sind rund 150 Bilder unter anderem von Diane Arbus, Ted Croner, Walker Evans, Robert Frank, Lee Friedlander, Helen Levitt, Weegee und Garry Winogrand.

Ein Malerstar aus Erdberg

Um einen Malerstar aus Wien um 1900 geht es in der Hermesvilla: Josef Engelhart (1854–1941) war ein grandioser Kolorist, dessen sinnliche und effektvolle Malerei das Wiener Publikum begeisterte, heute ist er ein weitgehend Unbekannter – und das, obwohl er gemeinsam mit Gustav Klimt, Carl Moll und Koloman Moser Gründer der Wiener Secession war, deren internationale Ausrichtung er wesentlich vorantrieb.

Der Sohn eines Fleischhauers aus Erdberg studierte in Wien und München, ehe er sich 1891/92 in Paris mit der aktuellen französischen Kunst auseinandersetzte. Nach dieser kurzen Phase des Experiments kehrte der kompromisslose Verfechter des Naturalismus in seine Heimatstadt zurück, um sich in drastisch-realistischen Bildern dem ärmlichen Leben in den Vorstädten zu widmen. Mit unverwechselbaren „Wiener Typen“ – Strizzis, Marktweibern, Wäschermädeln – wurde Engelhart zum populären Chronisten eines verschwindenden Wiener Alltags. Wolfgang Kos, Direktor des Wien Museums: „Wir haben es hier mit einem Künstler zu tun, dessen Werk zwischen Hochkultur und populärkultureller Sphäre changiert, zwischen Affirmation und Sozialkritik, zwischen Opulenz und Lumpenproletariat, zwischen Beletage und Parterre.“

Erste umfassende Werkschau

Die erste umfassende Werkschau mit dem Titel Josef Engelhart. Vorstadt und Salon konzentriert sich auf Engelharts große Zeit zwischen 1883 und 1919. Das Wien Museum besitzt aus dem Nachlass Engelharts zahlreiche Hauptwerke dieser schillernden Künstlerpersönlichkeit. Es gilt, ein vielfältiges Œuvre neu zu entdecken!

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Marcus Caelius – Tod in der Varusschlacht

Dieses Geschehnis wurde als Schlacht im Teutoburger Wald oder – nach dem römischen Feldherrn benannt – als Varusschlacht bekannt. Die Konsequenzen der verheerenden Niederlage waren für unseren Raum von nachhaltiger Bedeutung: Die politische und kulturelle Prägung Germaniens durch Rom wurde nicht bis zur Elbe ausgedehnt, sondern endete schließlich am Rhein.

Das LVR-RömerMuseum im Archäologischen Park Xanten und das LVR-LandesMuseum Bonn nehmen dieses Datum zum Anlass, einen römischen Grabstein in den Mittelpunkt einer gemeinsamen Ausstellung zu rücken. Der Grabstein des Marcus Caelius gibt die Todesumstände dieses römischen Offiziers an: „Er fiel im Varuskrieg.“ Der Stein ist damit das einzige archäologische Zeugnis, dessen Bezug auf dieses Ereignis außer Zweifel steht. 1620 bei Xanten entdeckt, befindet er sich heute als Dauerleihgabe der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im LVR-LandesMuseum Bonn.

Der Grabstein des Caelius ist nicht nur als Geschichtsmonument und als eines der frühesten Zeugnisse römischer Bildhauerkunst in Deutschland von überragender Bedeutung. Die detailreiche Bildszene und die mehrzeilige Inschrift machen kulturelle Normen, politische und militärische Organisation sowie gesellschaftliche Strukturen innerhalb der römischen Welt um die Zeitenwende anschaulich und lebendig.

Informationen

LVR-RömerMuseum Xanten:

23. April bis 30. August 2009

LVR-LandesMuseum Bonn:

24. September 2009 bis 24. Januar 2010

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Von Arman bis Andy Warhol

Das mit der Ausstellung Atelier de France im September 1992 eingeweihte Ludwig Museum widmet sich ausschließlich der zeitgenössischen Kunst und bildet mit seinem Grundstock an Sammlungsbeständen einen Schwerpunkt in der zeitgenössischen französischen Kunst. Wie in einem dialogischen Zueinander bereichern deutsche wie auch amerikanische Positionen der Kunst nach 1945 dieses Spektrum. Die Koblenzer Sammlung wurde im Kern bereits zur Eröffnung des Museums mit den Beständen der Sammlung Ludwig konzipiert. Sie beruht im Wesentlichen auf Dauerleihgaben sowie Schenkungen, wobei namhafte Künstler des Nachbarlands Frankreich (Pablo Picasso, Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Serge Poliakoff) in einem engen zeitlichen Dialog mit amerikanischen (Jasper Johns, Willem de Kooning, Robert Rauschenberg) und deutschen Künstlern der Zeit nach 1945 (K. O. Götz, Bernhard Schultze, Karl Fred Dahmen) stehen.

Im Lauf der letzten Jahre konnte die Sammlung durch diverse Schenkungen (zum Beispiel im Jahr 2008 Fotoarbeiten der in Hamburg lebenden Bulgarin Pepa Hristova sowie die Skulptur Fatty des Chinesen Mu Boyan) und Neuerwerbungen (unter anderen Patrick Raynaud, Jacques Monory, Olivier Debré) sinnvoll ergänzt und erweitert werden.

Zu den Schwerpunkten der Sammlung gehören die Werke derjenigen Künstlergeneration, die um 1960 in der Öffentlichkeit in Erscheinung trat und sich in Gruppen wie den Nouveaux Réalistes (Arman, César, Jean Tinguely, Martial Raysse, Niki de Saint Phalle, Daniel Spoerri) sowie einigen Fluxus-Künstlern (Ben Vautier, Wolfgang Vostell) formierten. Hinzu kommen Künstler, die eine französische Variante der Pop-Art entwickelten, wie Alain Jacquet oder der aus Island stammende Maler Erró.

Werke von Claude Viallat und Louis Cane vermitteln einen Eindruck von der abstrakten Kunst der im Jahr 1969 gegründeten Gruppe Support-Surface. Die sich 1980 konstituierende „Figuration libre“, die französische Variante der neuen Wilden, wird unter anderem durch Werke

von Jean-Charles Blais, François Boisrond, Hervé di Rosa und Robert Combas repräsentiert.

Das Ludwig Museum nutzt neben seinen Ausstellungsräumen auf vier Etagen auch das angrenzende Parkareal, das sich als „Open Space“ für markante Skulpturen und Objekte anbietet. Dauerhaft verankert finden Besucher hier den Daumen von César und die Installation Stätte der Erinnerung und des Vergessens von Anne und Patrick Poirier, die diese monumentale Arbeit eigens zur Museumsgründung entwickelt haben. Letztere befindet sich auf der Mauerkrone des historischen „Deutschen Ecks“, in der unmittelbaren Blickachse zum Historismusdenkmal am „Deutschen Eck“ mit seinem sich von Frankreich abwendenden Kaiser Wilhelm I. So bildet diese „Stätte“ nicht ohne Hintersinn einen zeitgenössischen Gegenpart und leistet mit ihrer antikisierenden Form eine visuelle Vermittlung zwischen dem Alten und dem Neuen.

Das Ludwig Museum bedarf nach nunmehr 17 Jahren einer Erweiterung seiner Sammlungsbestände. Sicherlich nicht nur vor dem Hintergrund, dass Wechsel und neue Sichten auf Sammlungsbestände stets neu aktiviert werden müssen, sondern auch im Hinblick auf die eigenen Ausleihmöglichkeiten, die ihrerseits die Zusammenarbeit mit vergleichbaren Institutionen erst ermöglichen werden. So entstand vor mehr als eineinhalb Jahren zwischen dem Museum Ludwig in Köln und dem Ludwig Museum in Koblenz ein Dialog, der auf einen langfristigen Tausch bestimmter Werke ausgerichtet sein sollte, um das Profil jeder der beiden Institutionen zu stärken. Bereits bei der Neueröffnung des Museums Ludwig in Köln im Jahr 2001 lieh das Ludwig Museum drei Hauptwerke aus, mit denen die Kölner Präsentation Museum unserer Wünsche bereichert wurde. Dies waren je eine Arbeit von Daniel Buren, Pierre Klossowski und Robert Filliou. Diese drei Hauptwerke der Koblenzer Sammlung sind dann in gegenseitigem Einverständnis in Köln verblieben.

Um diese, aber auch weitere Lücken der Sammlung in Koblenz schließen beziehungsweise um auch neue Akzente setzen zu können, wurde in den letzten Monaten daran gearbeitet, weitere Werke aus dem Sammlungsbestand aus Köln als Dauerleihgaben für Koblenz auszuwählen und im Einverständnis mit Frau Prof.in Dr. h. c. mult. Irene Ludwig ab dem Frühjahr 2009 nach Koblenz zu transferieren.

Unter den ausgewählten Werken befinden sich nun ebenfalls einige Schlüsselwerke, die das Sammlungsprofil in Koblenz stärker herausarbeiten. Es sei exemplarisch verwiesen auf die große dreiteilige Arbeit Nominativ von Arman, das zweiteilige Roman Colour Chart von Jim Dine und das Porträt Peter Ludwig von Andy Warhol. Gedacht ist auch an eine Präsentation der Skulptur Ceridwen – Out of Fossiles von Nancy Stevenson Graves im Außenbereich des Ludwig Museums (für 2009 vorerst temporär, dann im Rahmen der BUGA 2011 gegebenenfalls mit neuem Sockel auf Dauer).

Die Ausstellung Von Arman bis Andy Warhol. Die neuen Meisterwerke im Ludwig Museum dient der Neu- und Wiederpräsentation von Werken, die nun als Bestandserweiterung in das Ludwig Museum integriert werden, wie auch der Exposition von Werken, die zum Teil schon seit Längerem im Depot lagern (zum Beispiel Jean Olivier Huxleux, Peter Klasen, Gérard Garouste). Diese Überblicksschau wird die Bedeutung der wichtigen Sammlung in Koblenz und in Rheinland-Pfalz deutlich steigern. Sie soll zugleich den Besuchern Spaß machen und diese visuell und intellektuell bereichern und darüber hinaus eine Möglichkeit bieten, eine eigene Bestandsaufnahme und Positionsbestimmung zu wagen.

In diesem Zusammenhang entsteht ein Bestandskatalog, der alle wichtigen Werke mit Abbildungen vorstellt (144 Seiten, modo Verlag, Freiburg).

Informationen

Von Arman bis Andy Warhol. Die neuen Meisterwerke im Ludwig Museum

10. Mai bis 5. Juli 2009

Sonderveranstaltungen:

Internationaler Museumstag

Am Sonntag 17. Mai 2009 findet im Rahmen des Internationalen Museumstags ein vielfältiges Programm für Groß und Klein statt.

LA FÊTE Ludwig

Am Sonntag, 21. Juni 2009, gibt es im Museum und im Blumenhof ein großes Sommerfest.

Brunch du Dimanche

Am letzten Ausstellungstag, Sonntag, 5. Juli 2009, starten das Ludwig Museum und das Restaurant-Café Blumenhof mit einer neuen Veranstaltungsreihe für Sie: Zwischen 11 und 15 Uhr gibt es ab sofort jedes Vierteljahr einen Sonntags-Brunch inklusive Kunstgenuss!

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Dinosaurier – Giganten Argentiniens

Sie sind Kreaturen der Superlative: Der längste misst fast 40 Meter, der älteste lebte vor 235 Millionen Jahren – Dinosaurier faszinieren Wissenschaftler, beschäftigen Filmregisseure und begeistern Kinder und Erwachsene. Das Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim präsentiert in seiner neuen Ausstellung Dinosaurier – Giganten Argentiniens weltweit erstmalig spektakuläre Funde und entführt die Besucher damit, passend zum 200. Geburtstag von Charles Darwin, dem Schöpfer der Evolutionstheorie, auf eine Zeitreise in die Erdgeschichte.

Dinosaurier zählen zu den imposantesten Kreaturen, welche die Evolution je hervorgebracht hat. Sowohl die ältesten als auch die größten Exemplare wurden in Argentinien gefunden. Das Ausstellungszentrum Lokschuppen kann mit einigen Superlativen aufwarten, so zum Beispiel mit dem Argentinosaurus. Mit einer Länge von fast 40 Metern und einer Schulterhöhe von acht Metern war er der größte Pflanzenfresser der Welt. Auf dem Laziseplatz vor dem Lokschuppen wurde für den riesigen Skelettabguss eigens eine Halle errichtet. Der Eoraptor ist mit seinen 235 Millionen Jahren der älteste Saurierfund. Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird der Austroraptor. Der Raubsaurier wurde erst Ende 2008 in der argentinischen Provinz Rio Negro entdeckt und lebte vor rund 70 Millionen Jahren. Das weltweit einzige Exemplar wird zum ersten Mal öffentlich gezeigt.

Zu bestaunen sind in der Ausstellung auch zahlreiche wertvolle Originale, darunter zum Beispiel Dinosauriereier, ein seltener Hautabdruck, Knochen des Patagosaurus und Landschaftsbilder von den Fundorten in Argentinien. Insgesamt werden 24 Dinosaurier als Skelett oder lebensnahe Rekonstruktion ausgestellt.

Ein umfangreiches museumspädagogisches Programm wird Kinder und Schulklassen in die Welt der Dinosaurier führen. So können Schulkinder in einem Forscherquartier erleben, wie es an einer Ausgrabungsstätte zugeht. Mit speziellen Werkzeugen ausgestattet, betätigen sie sich als Paläontologen. Geheimnisvoll und faszinierend ist die Taschenlampenführung durch die Ausstellung. An jedem ersten Freitag im Monat erwarten die Teilnehmer Licht- und Schattenstimmungen, sich scheinbar bewegende Skelette und spannende Blicke auf die Giganten der Urzeit.

Führende Paläontologen aus der ganzen Welt arbeiten und forschen in Argentinien, sieben namhafte argentinische Museen sind Partner und Leihgeber. Entstanden ist die Ausstellung durch eine Arbeitsgemeinschaft namhafter argentinischer Museen in Zusammenarbeit mit „expona“ aus Bozen und „Cubo“ in Venedig.

Die Regierung Argentiniens hat dem Projekt das Qualitätsmerkmal für außerordentliche Kulturprojekte verliehen. Wissenschaftlicher Partner des Ausstellungszentrums Lokschuppen ist in Argentinien das Nationale Komitee für Wissenschaft und Technik (CONICET). Es stellte Exponate aus den wichtigsten Naturkundemuseen Argentiniens zur Verfügung. Wissenschaftlicher Partner in Deutschland ist das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt.

29. April bis 25. Oktober 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Einzigartige Werke einer exquisiten Privatsammlung

Das Museum gilt als Premiummarke im Wiener Kulturangebot und präsentiert eindrucksvoll das über fünf Jahrhunderte bis in unsere heutige Zeit reichende Mäzenatentum der Fürstenfamilie Liechtenstein.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

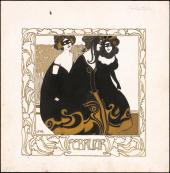

Josef Maria Auchentaller (1865–1949) und Edvard Munch und das Unheimliche

Josef Maria Auchentaller (Wien 1865 bis 1949 Grado) war einer jener Künstler, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Wiener Kunstrevolution teilgenommen hatten. Der Maler und Grafiker war mehr als ein Jahrzehnt lang aktiver Protagonist der Secession, die 1897 von Gustav Klimt in Wien gegründet worden war. Er hatte, teilweise auch als Verantwortlicher, an vielen der um 1900 organisierten Ausstellungen der Secession mitgewirkt und mit der Zeitschrift Ver Sacrum, dem offiziellen Organ der Secession, zusammengearbeitet. Seine Entscheidung, Wien schon im Jahr 1903 zu verlassen und zusammen mit seiner Frau Emma das „touristische“ Abenteuer in Grado zu wagen, isolierte ihn vorzeitig vom Wiener Ambiente.

Auch der Kunstkritik ist es in den vergangenen Jahrzehnten nicht leichtgefallen, Auchentaller in den Kreis der Wiener Secessionskünstler einzuordnen. Von seinen Verdiensten ganz abgesehen, hat die Schwierigkeit, seine Werke auszumachen (viele befinden sich in Privatsammlungen der Erben), mit dazu beigetragen, dass der Künstler wenig oder gar nicht bekannt ist. Die unveröffentlichte Doktorarbeit von Vera Vogelsberger (Innsbruck, 1985) stellt den einzigen Beitrag aus jüngerer Zeit dar, und sie ist auch als erster seriöser Versuch zur Neuordnung und Katalogisierung von Auchentallers Gemälden und Grafiken anzusehen.

Die Ausstellung umfasst rund 300, in acht Sektionen unterteilte Werke: Gemälde, Zeichnungen, Studien, Plakate, Entwürfe, Schmuckstücke und Fotografien, von denen viele noch niemals präsentiert wurden. Der künstlerische Werdegang Auchentallers wird von seiner Ausbildung in Wien und München über die einschneidende Beeinflussung durch die Secession bis zu seiner Reife verfolgt, als er sich nunmehr in Grado niedergelassen hat, wo er sich der Landschafts- und Porträtmalerei widmet.

11. Juni bis 21. September 2009

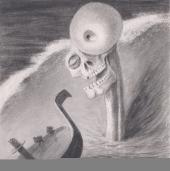

Edvard Munch und das Unheimliche

Thema der großen Herbstausstellung des Leopold Museums ist „das Unheimliche“. 150 Werke von Munch, James Ensor, Alfred Kubin, Egon Schiele und anderen werden die Untiefen der Seelenlandschaften in der bildenden Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ausloten. Der Titel ist einem berühmten Aufsatz Sigmund Freuds aus dem Jahr 1919 entliehen, in dem er die linguistischen, künstlerischen und psychologischen Konnotationen dieses Begriffs untersucht.

Beginnend mit Johann Heinrich Füsslis Gemälde Der Nachtmahr von 1781, wurde die Darstellung des Unheimlichen, Unerklärlichen, Erschreckenden geradezu eine Obsession für Künstler des 19. Jahrhunderts in ganz Europa.

Die Intention dieses Ausstellungsprojekts ist es, die große künstlerische Bandbreite zu zeigen, in der sich „das Unheimliche“ in der Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts manifestiert. Inhaltliche Schwerpunkte werden das „Gothic Movement“ in England um 1800 sein, weiters französischer und deutscher Symbolismus und schließlich die frühen Spuren psychologischer Erkenntnisse in den Werken Munchs, Ensors, Schieles, Kubins und anderer Künstler der Jahrhundertwende. Neben den bereits genannten Werken sind Gemälde, Zeichnungen und Grafiken von Odilon Redon, Gustave Moreau, Max Klinger, Franz von Stuck oder Arnold Böcklin zu sehen.

Die Leihgaben stammen aus internationalen und österreichischen Museen, unter anderem dem Munch Museet in Oslo, dem Musée d’Orsay in Paris, der Albertina in Wien oder der Oberösterreichischen Landesgalerie Linz sowie aus Privatbesitz.

16. Oktober 2009 bis 18. Januar 2010

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Spuren bewahren – Kultur erleben – Zeichen setzen

Wenige Schritte vom historischen Wel-ser Stadtplatz entfernt befindet sich das lebensspuren.museum. Der Lederfabrikant Wilhelm Ploberger legte den Grundstein für die prächtige Villa, die in den Jahren 1916 bis 1918 vom Berliner Architekten Hermann Muthesius im englischen Landhausstil erbaut wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Das klassische Gebäude in edlem Weinrot hebt sich durch seine Schlichtheit von den damals üblichen, mit Stuck und Ornamenten überwucherten historischen Villen deutlich ab. Nach wechselnden Eigentümern ging das Haus 1997 in den Besitz von Trodat-Senior Walter Just über. Er ließ es aufwendig renovieren, um darin im Jahr 1999 ein Spezialmuseum zu den Themen Siegel und Stempel zu eröffnen. Die private Sammlung des kulturhistorisch orientierten Museums umfasst zirka 700 Exponate aus allen Kontinenten der Erde. Eine interessante Ausstellung ist auch der Gründung und Entwicklung der Firma Trodat gewidmet.

Die Sonderausstellung Faszination Siegel – Neuerwerbungen eines leidenschaftlichen Sammlers wird wegen des anhaltenden Interesses – speziell von Schulklassen – bis 12. Juli 2009 verlängert. Zahlreiche neue, kunstvoll gearbeitete Siegel geben Einblick in die international ausgerichtete und überregional bedeutende Basissammlung des Trodat-Privatmuseums.

Vom 3. Oktober bis 20. Dezember 2009 können sich Besucher(innen) intensiv mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen. Die Sonderausstellung Der durchschaute Mensch – Bilder aus deinem Innersten ist eine Bilderreise in das Innere des Menschen. Präsentiert werden Aufnahmen, die mittels modernster bildgebender technischer Verfahren wie Computertomografie und Magnetresonanztomografie hergestellt wurden. Diese Bilder zeigen, wie der menschliche Körper im Inneren aussieht und welche Strukturen durch die Haut bedeckt sind, und lassen Aufbau sowie Funktionen von Körperteilen erkennen.

Die in Kooperation mit Primarius Dr. Franz Fellner vom AKH Linz entstandene Ausstellung ist nicht nur lehrreich – aufgrund von Verfahren der Nachbearbeitung der Bilder wirkt das Gezeigte auch sehr ästhetisch.

Informationen

Zu den beiden Sonderausstellungen werden individuelle Führungen, Vermittlungsprogramme und Workshops für Erwachsene, Kinder und Jugendliche inner- und außerhalb des Klassenverbands angeboten. Infos und Anmeldungen: Tel. (+43-72 42) 70 6 49

Faszination Siegel – Neuerwerbungen eines leidenschaftlichen Sammlers

bis 12. Juli 2009

Der durchschaute Mensch – Bilder aus deinem Innersten

3. Oktober bis 20. Dezember 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.