Ausstellung

Ausgezeichnet mit dem Europäischen Museumspreis 2009

Insgesamt waren 52 Museen aus 25 europäischen Ländern an dem internationalen Wettbewerb, der vom European Museum Forum (www.europeanmuseumforum.eu) organisiert wird, beteiligt. Neben der Präsentation und der Ausstattung des jeweiligen Hauses bewertete die Jury, bestehend aus 13 internationalen Mitgliedern, auch die Finanzgebarung, die soziale Verantwortung sowie das Management der einzelnen Bewerber. Seit dem Jahr 1977 wird der Europäische Museumspreis von einer unabhängigen Jury jährlich an neu errichtete oder umgestaltete Museen aus ganz Europa vergeben.

Mit dem Gewinn der höchsten europäischen Auszeichnung begibt sich das Salzburg Museum in die Gesellschaft einiger namhafter Museen: In den vergangenen Jahren haben unter anderen das Guggenheim-Museum in Bilbao (2000), das Victoria and Albert Museum – British Galleries in London (2003) oder das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven (2007) den Titel Europas Museum des Jahres getragen. Es ist aber das erste Mal in der 32-jährigen Geschichte des Preises, dass ein österreichisches Museum diese Auszeichnung erhält.

„Wir freuen uns sehr über den Gewinn des Europäischen Museumspreises, den sich das gesamte Museumsteam erarbeitet und verdient hat“, meint Direktor Erich Marx. „Den europäischen Museums-Oscar für die Neue Residenz verliehen zu bekommen ist ein absoluter Höhepunkt und ein ganz großer Ansporn für die Zukunft und für weitere Projekte!“ Für die Dauer von einem Jahr erhält das jeweils mit dem Preis ausgezeichnete Haus die Skulptur The Egg von Henry Moore als Leihgabe, die nun als sichtbares Zeichen für das beste Museum in Europa im Salzburg Museum ausgestellt ist.

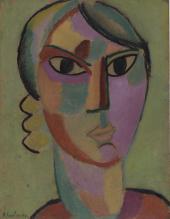

Josef Stoitzner (1884–1951):

Landschaften – Stillleben – Interieurs

Die nächste Sonderausstellung im Salzburg Museum widmet sich dem Maler Josef Stoitzner. Der Jugendstil und der österreichische Stimmungsrealismus waren die wichtigsten Elemente, aus denen Josef Stoitzner seinen unverwechselbaren Malstil entwickelte. Von der Fachwelt lange Zeit ignoriert – weil er als zu wenig modern angesehen wurde –, erfreuen sich seine Bilder seit rund 20 Jahren wachsender Anerkennung. Die noch ausstehende museale Würdigung einschließlich einer ersten repräsentativen Publikation hat sich das Salzburg Museum, in dessen Besitz sich das größte von Stoitzner geschaffene Gemälde befindet, zur Aufgabe gemacht.

Dank der Zusammenarbeit mit den Nachkommen und den wichtigsten Sammlern kann eine optimale Auswahl seiner Ölbilder und Grafiken gezeigt werden. Durch alljährliche Aufenthalte in Bramberg im Pinzgau, der Heimat seiner Frau, weisen Leben und Motivwelt des einer Wiener Künstlerfamilie entstammenden Stoitzner einen starken Bezug zu Salzburg auf. Seine analytische, durch Perspektive und Raumplastik geprägte Auffassung gewinnt vor allem als Alternative zu den tonangebenden expressiven Strömungen der Zeit Profil.

30. Januar bis 30. Mai 2010

Informationen

Salzburg Museum | Neue Residenz

Mozartplatz 1, A-5010 Salzburg

Di–So 9–17 Uhr, Do 9–20 Uhr

Juli, August und Dezember auch Mo 9–17 Uhr

www.salzburgmuseum.at

Ausgezeichnetes Museum

Sieben Kuppelgewölbe, 60 Fenster und 70000 Bücher auf 70 Meter Länge – diese Maßangaben lassen erahnen, warum der Büchersaal im steirischen Benediktinerstift Admont nach seiner Fertigstellung im Jahr 1776 als achtes Weltwunder bezeichnet wurde.

Neben der weltweit größten Klosterbibliothek beherbergt das Stift Admont ein kontrastreiches Museum, das von einem Museum für Gegenwartskunst über ein Naturhistorisches und ein Kunsthistorisches Museum, Handschriften und Multimedia bis zu jährlich wechselnden Sonderausstellungen reicht. Tradition und Innovation – eine Kombination, die man in einem Kloster wohl nicht erwartet hätte!

OscART – ein Preis für die Kunst ergeht an das Stift Admont!

Im Rahmen eines Festakts wurden im Oktober 2009 die OscARTs 2009 vergeben. Der OscART – ein Ehrenpreis für besondere Verdienste im Kunstbereich – wurde heuer bereits zum achten Mal vom Wiener Landesgremium des Kunsthandels verliehen. In diesem Jahr ging der OscART 2009 für besondere Leistungen im Museumswesen und die Sammlung an das Benediktinerstift Admont, Bibliothek & Museum. Hochschulseelsorger Alois Kölbl, Leiter der Kunstkommission der Diözese Graz-Seckau, würdigte den Preisträger mit den Worten: „Im Stift Admont werden auf singuläre Weise Tradition und Innovation befruchtend verknüpft. Seit 2003 beherbergt das Benediktinerstift neben der größten Klosterbibliothek der Welt ein einzigartiges Universalmuseum. Die gemeinsame Präsentation jahrhundertelang gesammelter Kunstwerke wird in einem Ambiente barocker und zeitgenössischer Baukunst auf hohem Niveau präsentiert.“

Vorausschau 2010

Regionale10 – das Kulturfestival des Landes Steiermark im steirischen Ennstal

Während in den Wintermonaten Bibliothek & Museum nur auf Anfrage geöffnet haben, laufen die Vorbereitungen für die nächste Saison auf Hochtouren. Das Stift Admont wird im Jahr 2010 ein wesentlicher Austragungsort der steirischen Regionale – eines Kulturfestivals im Land Steiermark – sein. Unter dem Arbeitstitel „Play Admont“ beschäftigen sich derzeit die Kuratoren im Stift Admont mit Themen, wie Besucher „barrierefrei“ an die Gegenwartskunst herangeführt werden können. Dabei spielen für ein Kloster mit der weltgrößten Klosterbibliothek auch Bücher eine große Rolle, die unter anderem dabei helfen sollen, die Welt zu erklären.

In der Sonderausstellung zur Regionale geht es im Stift Admont aber nicht nur um Bücher, sondern vor allem auch um Kunst. Und zu einem besseren Verständnis der Kunst gehört, dass Menschen etwas ausprobieren können. Genau dieses Thema steht im Mittelpunkt einer international besetzten Ausstellung quer durch das Museum und die Außenanlagen des Stifts Admont. Das gesamte Gelände wird zum Parcours, die Besucher werden zu Erforschern und vor allem zu Spielpartnern der Kunst, die eingeladen sind, skeptisch, neugierig und zuvorderst tätig zu sein. Heißt also: Diese Kunst braucht keine Konsumenten, sondern Teilnehmer.

Dazu passend ist in der Saison 2010 auch der Unsichtbare Garten des Medienkünstlers Johannes Deutsch. Dieser Garten ist eine Tast-, Riech- und Hörinvasion, in dem blinde Menschen für Sehende neue Sinneserfahrungen bringen. Der Besucher verbindet sich zu diesem Zweck vor Betreten des Gartens die Augen und nimmt die Expertenführung eines blinden Menschen in Anspruch. Führungen sind gegen Voranmeldung möglich.

Informationen

28. März bis 7. November 2010

Bibliothek & Museum des

Benediktinerstifts Admont, A-8911 Admont 1

täglich 9–17 Uhr

außerhalb der Saison auf Anfrage

Tel. (+43-36 13) 23 12-601

[email protected]

www.stiftadmont.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Óscar Muñoz. Ya-Lun Tao/Hsin-Chien Huang

Als zauberhaften Ausklang der Kulturhauptstadt präsentiert das OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich als Winterausstellung drei internationale Künstler, die virtuos mit Illusion, Realität und dem Imaginären spielen. Drei Künstler, die den Besucher, seine Schau- und Bewegungslust aktiv mit einbeziehen. Alle drei zum ersten Mal in Österreich.

Mit Óscar Muñoz zeigt das OK einen der wichtigsten Künstler Lateinamerikas, dessen Bedeutung in Mitteleuropa erst langsam gewürdigt wird. Die Ausstellung mit 13 Arbeiten widmet sich seinem umfangreichen Schaffen seit den 70er-Jahren bis heute. Zeitgleich stellt das OK mit den Einzelpräsentationen von Hsin-Chien Huang und Ya-Lun Tao zwei vielversprechende taiwanesische Medienkünstler ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

13. November 2009 bis 17. Januar 2010

Biennale Cuvée 2010 –

Weltauswahl der Gegenwartskunst

„Biennalen“ sind heute neben den Kunstmessen die wichtigsten Schauplätze der Gegenwartskunst. Gerade für Städte (und Regionen) wie Jerusalem, Palästina, Havanna und Sharjah bieten sie die Möglichkeit, sich auch einem „westlichen“ Publikum zu präsentieren und neben den bekannten Big Playern der Kunstszene wie Venedig die Anknüpfung an die internationale Kunstszene zu vertiefen.

Mit Biennale Cuvée zeigt das OK eine Auswahl der interessantesten Biennalen des Jahres 2009. Die Ausstellung bietet den Besucherinnen und Besuchern Einblick in die internationale Kunstwelt und die Möglichkeit, Gegenwartskunst geballt zu erleben. Neben einer Ausstellung im OK selbst wurde mit der Zentrale der Energie AG Oberösterreich ein weiterer markanter Ort gewonnen, um die spannenden Projekte zu präsentieren.

3. März bis 5. Mai 2010

Informationen

OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich

OK-Platz 1, A-4020 Linz

Mo–Do 16–22 Uhr, Fr, Sa, So 11–22 Uhr,

allgemeine Führung Fr 17 Uhr und nach Anmeldung unter Tel. (+43-732) 78 41 78

[email protected]

www.ok-centrum.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Der Fall Forum Design

Das Forum Design war durch seinen wissenschaftlichen Ansatz, sein Konzept, die Präsenz von wichtigsten Positionen des internationalen Designbetriebs, seinen Umfang, die spezielle Ausstellungsarchitektur und die Publikation Design ist unsichtbar ein weltweit wahrgenommenes Projekt, das sich auf Augenhöhe mit der ersten Architekturbiennale von Venedig bewegte.

Allerdings sah sich das Linzer Großprojekt noch während seiner Laufzeit mit massiven Problemfeldern konfrontiert, die aus den Bereichen Budget und Zeitplan, Organisationsstruktur, Kompetenzverteilung, Besucherzahlen und Krisenmanagement resultierten. Bereits im Vorfeld rückte das Forum Design in den Mittelpunkt einer lokalen Medienkampagne gegen einzelne Verantwortliche. Der Rückzug von Sponsoren, Fehlkalkulationen und Budgetüberschreitungen verursachten schließlich eine finanzielle Situation, die in einen Strafprozess mündete und zur Verurteilung zweier

Hauptverantwortlicher führte.

Die aktuelle Ausstellung in der Landesgalerie versteht sich als Versuch, dem historischen „Fall“ mit einer umfassenden Recherche zu begegnen, wobei anhand einer Daten- und Faktensammlung die komplexen Prozesse um Entstehung, Rezeption, Skandalisierung und Fortwirkung des Forums Design reflektiert werden und ehemalige Hauptprotagonistinnen und

-protagonisten – im Rahmen einer filmischen Interviewserie von Nina Fuchs und Isabelle Muhr – erneut zu Wort kommen.

Ein eigener Ausstellungsbereich ist dem Projekt Linz Hocker 2009 von Thomas Feichtner gewidmet. Als Vertreter der aktuellen österreichischen Designszene konzipierte Feichtner eine produktorientierte Antwort auf den im Forum Design angelegten Diskussionsansatz über die Schnittstellen von Alltag, Kunst und Design.

bis 28. Februar 2010

Nationalheilige Europas

Die Oberösterreichischen Landesmuseen präsentieren im Schlossmuseum Linz als Abschluss ihrer Kulturhauptstadtjahr-Ausstellungen eine Schau zu den Nationalheiligen Europas. Die Ausstellung stellt die Heiligen mit höchst spannenden Lebensbeschreibungen vor und erklärt ihre jeweiligen Funktionen, in denen sie als Mittler zu Gott wegen verschiedener Anliegen angerufen werden konnten. Vor allem zeigen jedoch der politische Hintergrund und die volkskulturellen Zuordnungen zu den verschiedensten Nationalheiligen Europas ein facettenreiches Bild der europäischen Kulturgeschichte. Gerade der Blick auf die offiziellen und inoffiziellen Persönlichkeiten, die zu Nationalheiligen wurden, leistet einen anregenden Beitrag für ein historisches und gegenwärtiges Selbstverständnis Europas.

Zur Ausstellung erscheint ein reich bebildertes Lexikon der Nationalheiligen Europas.

Eröffnung: Sa, 28. November 2009, 17 Uhr, Schlossmuseum Linz

29. November 2009 bis 5. April 2010

Technik Oberösterreich

Im zweiten Stock des „Südflügels“ im Linzer Schlossmuseum wird in der Dauerausstellung Technik Oberösterreich (Eröffnung: 17. Januar 2010) ein Überblick über die Astronomie, das Museum Physicum sowie die Industrie- Wirtschafts- und Technikgeschichte Oberösterreichs geboten werden.

Die Astronomie

War bis zur Zeit Johannes’ von Gmunden der Glaube daran verankert, dass die Erde fest im Mittelpunkt des Universums stehe, wich bereits Georg von Peuerbach von dieser strikten Annahme ab, und Nikolaus Kopernikus stellte schließlich fest, dass die Planeten sich kreisförmig um die zentrale Sonne bewegen. Johannes Kepler errechnete danach jedoch, dass die Bahnen der Planeten nicht kreisförmig, sonder elliptisch verlaufen. Die Planetenbewegung ist das Hauptthema dieser Insel, die durch die Jahrhunderte führt und „oberösterreichische“ Astronomen vorstellt. Mit einem Ausblick auf Pater Placidus Fixlmillner, den ersten Direktor der Sternwarte Kremsmünster, auf die Astronomie im 19. Jahrhundert sowie auf Objekte der Globenkunde und auf Sonnenuhren wird dieser Bereich beschlossen werden. Besondere Highlights werden ein Animationsfilm zur Erforschung der Planetenbewegung und eine informative Karte zu oberösterreichischen Sternwarten und Planetarien sein.

Das Museum Physicum

Ein besonderes Highlight innerhalb der technikgeschichtlichen Sammlung der Oberösterreichischen Landesmuseen ist das sogenannte Museum Physicum. Dieses physikalische Unterrichts- und Lehrmittelkabinett, das 1754 begründet wurde, fand in der Zeit Professor Franz Xaver Rachers (1730–1800) seine Hochblüte. Das Glanzstück der Sammlung ist die große barocke Scheibenelektrisiermaschine, die auch in der neuen Dauerausstellung entsprechende Würdigung erfahren wird. Mithilfe der Anschauungs- und Demonstrationsmodelle des Museums Physicum wird der Wandel in der physikalischen Forschung und im Physikunterricht veranschaulicht werden. Besucherinnen und Besucher werden an exemplarisch nachgebauten Objekten aus dieser Sammlung experimentieren können.

>Industrie-, Wirtschafts- und Technikgeschichte in Oberösterreich

Aufgrund der Reichhaltigkeit, die Oberösterreich an industrie-, wirtschafts- und technikgeschichtlichen Themen zu bieten hat, wird es thematische Schwerpunkte geben. In Spannungsfeldern von Herkunft–Zukunft, Tradition–Innovation, Mobilität–Stabilität, Wohlstand–Wärme sowie Arbeit–Leben werden neben traditionellen Themen und Techniken (Salz und Kohle, Textilverarbeitung) Entwicklungen der Gegenwart (Flugzeugtechnik, erneuerbare Energien) vorgestellt.

Dieser Bereich der Schausammlung wird für jedes Besuchertempo etwas bieten. Der Eilige wird sich – flankiert von eindrucksvollen Großobjekten – in die Objektebene vertiefen können. Der Flaneur wird neben den Objekten auch noch Audiostationen, ein Magazin, Karteikarten mit Firmengeschichten und anderes mehr zur Verfügung haben, um sich zu informieren und neue Erkenntnisse mitzunehmen. Zum Besuch von Industriedenkmälern in Oberösterreich wird der Besucher durch eine kostenlose Wanderkarte ermuntert. Kinder können sich auf das wohl eingeführte Maskottchen „Schrauferl“ freuen!

Die technikgeschichtliche Sammlung der Oberösterreichischen Landesmuseen anders gesehen

Die Oberösterreichischen Landesmuseen verfügen nach dem Technischen Museum in Wien über die größte technikgeschichtliche Sammlung Österreichs und sind das einzige Landesmuseum, das eine eigene Abteilung zur Technikgeschichte besitzt.

Entscheidende Fragen rund um ein Objekt und eine Sammlung werden mithilfe eingängiger, aber provokativer Begriffe beantwortet werden. Besucherinnen und Besucher sollen mithelfen, „Mystery Objects“ zu bestimmen.

Eröffnung: 17. Januar 2010,

Schlossmuseum Linz

Schmetterling – ganz schön flatterhaft

Schmetterlinge sind mit etwa 180000 beschriebenen Arten nach den Käfern die zweitgrößte Ordnung in der Tierklasse der Insekten. Allein aus Österreich sind etwa 4000 Arten bekannt, aus Europa etwa 9000. Der deutsche Name „Schmetterling“ leitet sich vom ostmitteldeutschen Wort „Schmetten“, einem sauer gewordenen Obers, ab. In alten Sagen werden Hexen verdächtigt, in Gestalt von Schmetterlingen Rahm zu stehlen. Auch die englische Bezeichnung „butterflies“ beruht auf der anlockenden Wirkung frisch geschlagener Butter auf manche Schmetterlinge. Der wissenschaftliche Name Lepidoptera stammt hingegen aus dem Griechischen, bedeutet „Schuppenflügler“ und bezeichnet somit ein wesentliches Merkmal der Gruppe, das allen anderen Insekten wie Heuschrecken, Käfern oder Zweiflüglern fehlt. Die Ausstellung versucht, das Thema Schmetterlinge möglichst breit darzustellen. Ob aus biologischer, künstlerischer oder volkskundlicher Sicht, die Besucher werden mit bekannten und unbekannten Themen konfrontiert. Eine gelungene Vorstellung der meistgeliebten Insektenordnung.

Die Ausstellung ist eine Koproduktion des Landesmuseums Tirol, des Landesmuseums Kärnten sowie der Oberösterreichischen Landesmuseen.

bis 14. März 2010

Informationen

Oberösterreichische Landesmuseen

Landesgalerie, Museumstraße 14, A-4010 Linz

Tel. (+43-732) 77 44 82-0

Di, Mi, Fr 9–18 Uhr, Do 9–21 Uhr,

Sa, So und Fei 10–17 Uhr, Mo geschlossen

www.landesgalerie.at

Schlossmuseum, Schlossberg 1, A-4010 Linz

Tel. (+43-732) 77 44 19-0

Di, Mi, Fr 9–18 Uhr, Do 9–21 Uhr,

Sa, So und Fei 10–17 Uhr, Mo geschlossen

www.schlossmuseum.at

Biologiezentrum Dornach, Johann-Wilhelm-Klein-Straße 73, A-4040 Linz-Dornach

Tel. (+43-732) 75 97 33-0

Mo–Mi, Fr 9–17 Uhr, Do 9–21 Uhr,

So und Fei 10–17 Uhr, Sa geschlossen

www.biologiezentrum.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Die Zukunft hat begonnen!

Es wird als besonderes Jahr lange in Erinnerung bleiben! 2009 wurden in Oberösterreich kulturelle Weichen gestellt, die dem Bundesland große nationale und internationale Aufmerksamkeit für die Zukunft sichern: Nicht nur dass Linz seit 1. Januar Europäische Kulturhauptstadt ist – im Lauf des Jahres wurden auch spektakuläre Bauprojekte fertiggestellt, die in Sachen Architektur und Benutzerfreundlichkeit als wegweisend angesehen werden müssen. „2009 ist in der Tat außergewöhnlich“, meint auch der oberösterreichische Landeshauptmann, Josef Pühringer. „Nie zuvor hat es in unserem Land ein Jahr gegeben, in dem die Kultur derart im Mittelpunkt gestanden hat.“ Dafür scheint man gut gerüstet, wurde in den vergangenen zehn Jahren das diesbezügliche Budget doch um beeindruckende 60 Prozent gesteigert. Zwei Pole möchte Pühringer jedenfalls unbedingt vereinen: Einerseits sollen die Menschen „in der ganzen Vielfalt und Bandbreite persönlicher Interessen Kultur erleben können“, andererseits gelte es, „die Grundlagen zu legen, damit Kultur gestaltet werden kann“.

Spannende Architektur, zukunftsorientierte Nutzung

Am Beispiel der Landesbibliothek lassen sich Pühringers Worte gut illustrieren: Hier, wo das älteste Schriftdokument des Landes, ein Fragment aus dem 9. Jahrhundert, ebenso aufbewahrt wird wie mittelalterliche Handschriften aus den oberösterreichischen Klöstern und frühe Drucke aus der Gutenberg-Zeit, entsteht nach dem Entwurf des Stuttgarter Architekturbüros Bez + Kock eine zukunftsorientierte Leselandschaft. Angepasst an die denkmalgeschützte Substanz, transformiert der Umbau die historische „Speicherbibliothek“ in eine helle, moderne „Freihandbibliothek“, die zum Lesen, Schmökern und Recherchieren einlädt und im Herbst 2009 eröffnet wurde.

Ähnliches lässt sich über den Südflügel des Schlossmuseums sagen: Auch hier setzt ein Neubau auf die Öffnung zum Publikum. Im Juli 2009 wurde mit dem spektakulären Ensemble aus zeitgenössischer und historischer Architektur nicht nur Österreichs größtes Universalmuseum eröffnet, das Projekt des jungen Grazer Büros HoG Architektur lässt sich überdies als symbolischer Brückenschlag zwischen Stadt und Museum deuten. Als eine Art Balkon knapp über den Dächern von Linz wird das Gebäude nicht nur das Stadtbild prägend wirken, sondern von vielen Seiten begehbar sein und den Besuchern überdies einen faszinierenden Blick auf Stadt und Schloss bieten.

Gewaltiger Energieschub für Kultur

Es sind Projekte wie diese, die der oberösterreichischen Kultur einen gewaltigen Energieschub verpassen. „Mit den großen Kulturbauten – dem Südtrakt des Linzer Schlosses, der Landesbibliothek, dem Musiktheater, der Bruckner-Universität – geben wir ein starkes Bekenntnis zur Kultur ab, weil wir diese Bauten ja auch mit Leben erfüllen werden: als Museum, als Oper, als Universität und als Bibliothek“, freut sich Pühringer – Leben, das positiv auf das Land zurückstrahlt! Das Jahr 2009 hat Spuren hinterlassen, davon ist Pühringer jedenfalls überzeugt: „Das Kulturland Oberösterreich ist ja schon bisher gut aufgestellt, in vielen Bereichen – wie zum Beispiel im Landesmusikschulwerk – europaweit führend. Doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Gerade die Kultur entwickelt sich nur dann weiter, wenn sie ständig neue Impulse bekommt, laufend nach neuen Wegen sucht.“ Pühringer, ein Mann der Tat, weiß, wovon er spricht. Weil den Worten des Langzeitlandeshauptmanns stets Taten folgen.

Investitionen in Kulturbauten sichern Arbeitsplätze

Impulse, die auch der Neubau der Bruckner-Universität setzen wird: Das Projekt des Linzer Architektenteams Matthias Seyfert, Dietmar Moser, Susanne Seyfert und Jörn Besser besticht durch seine Erscheinungsform als abstrakte Skulptur in der Parklandschaft nahe dem Pöstlingberg; der Bau wird nicht nur als bespielbarer Raum, sondern auch als „Haus der Musik“ optisch erkennbar sein (Baubeginn: 2010, Eröffnung: 2013).

Von ebenso großer Bedeutung ist natürlich auch das neue Linzer Musiktheater, das vom britischen Architekten Terry Pawson entworfen wurde und dessen Spatenstich im April 2009 erfolgt ist: Nicht nur bietet es Oper und Musical eine neue Heimat, es wird auch das gesamte umliegende Viertel beleben (Eröffnung: 2012).

Insgesamt 250 Millionen Euro sind es übrigens, die bis 2013 in große Kulturbauten investiert werden – für den agilen Pühringer eine Win-win-Situation: Mit den Bauprojekten „schaffen wir nicht nur Impulse für das Kulturland Oberösterreich, wir sichern ganz konkret auch Arbeitsplätze und leisten einen Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur“.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Schätzereich – Schicksalsreich – Niederösterreich

Am 14. November 2009 beginnt ein neuer Abschnitt in der noch jungen Geschichte des Landesmuseums Niederösterreich. Endlich steht für den Bereich der Landesgeschichte ein Ausstellungsraum zur Verfügung, der die Möglichkeit schafft, Geschichte und Kultur des Landes in adäquater Weise zu präsentieren.

Niederösterreich blickt auf eine lange und wechselvolle Vergangenheit zurück. Aus dem Grenzraum, den wechselnde Völkerscharen eroberten und besiedelten, wurde die zentrale Provinz eines bedeutenden Reichs. Die Ausstellung erweckt mit ausgewählten Kostbarkeiten aus Klöstern und bedeutenden Museen diese wechselvolle Geschichte des Landes wieder zum Leben. Zimelien aus dem Besitz des Landes – aus dem Landesarchiv, der Landesbibliothek und dem Landesmuseum –, die nur selten gezeigt werden, repräsentieren Meilensteine aus zwei Jahrtausenden Geschichte und Kultur des Landes. Kuratorin: Elisabeth Vavra.

Helga Philipp – Poesie der Logik

Das Landesmuseum Niederösterreich widmet der Pionierin konkreter Kunst und der Op-Art in Österreich anlässlich ihres 70. Geburtstags eine längst ausständige, groß angelegte Personale. Gezeigt wird ein Querschnitt durch ihr gesamtes Schaffen aus über 40 Jahren, das sich von Grafik und Objekt über Siebdruck bis zur Malerei erstreckt.

Noch während ihres Bildhauereistudiums bei Hans Knesl an der Universität für angewandte Kunst kam Philipp 1958 durch eine Reise zur Biennale in Venedig und durch ihre Freunde aus der „Wiener Gruppe“ (H. C. Artmann) und dem „Wiener Formalfilm“ (Marc Adrian) in Kontakt zur internationalen Op-Art. Mit ihren „kinetischen Objekten“ hat sie „Paradebeispiele“ der Op-Art (Peter Weibel) geschaffen und danach neben den Traditionslinien aus Wiener Kinetismus und Bauhaus auch die Prinzipien von Minimal Art und Konzeptkunst in ihre konsequente Arbeit am Konkreten integriert. Philipps Werk war in wesentlichen Ausstellungen der 60er-Jahre vertreten, Otto Mauer integrierte sie prominent in das Programm seiner Galerie nächst Sankt Stephan. Kuratiert wurde die Ausstellung von Carl Aigner und Brigitte Borchhardt-Birbaumer.

15. November 2009 bis 24. Mai 2010

antours

antours ist ein Designprojekt, das die naturkundliche Sonderausstellung Ameisen – unbekannte Faszination vor der Haustür erweitert. antours ist der größte Veranstalter für Ameisenreisen. 2002 in Bangkok gegründet, existieren heute weit über 1000 Hotels auf allen Kontinenten.

Die Idee dahinter: die Vorstellung von der immer arbeitenden und in einem großen System aufgehenden Ameise zu brechen und die Konsequenzen für unsere Welt zu überlegen. Denn auch Ameisen brauchen einmal Urlaub. Im November eröffnet das Landesmuseum als Kunstprojekt das weltweit größte Ameisencenter in Sankt Pölten im Rahmen der Wiedereröffnung.

Das Unternehmen wird im Sonderausstellungsraum präsentiert, und die Besucher erfahren durch das ReiseReiseBüro, eine Videoinstallation und eine Bildwand mit 1000 Ameisenhotelbildern Geschichte, Hintergründe und Zukunft der Ameisenreisen. Merchandising-Produkte wie Buttons, Karten, T-Shirts bis zu Hotels werden das Angebot mit eigenem Display im Shop ergänzen. Alle sind dann eingeladen, als Franchisepartner einzusteigen.

Überdies wird eine Hotelkette, bestehend aus bis dahin gesammelten, selbst gebastelten und gestalteten Ameisenhotels, den Bereich der naturkundlichen Ameisenausstellung mit dem Kunstbereich verbinden. Kuratorin: Alexandra Schantl.

Kunst aus mehreren Jahrhunderten

Die Neuaufstellung der Kunstsammlung sieht nunmehr eine neue Gliederung vor und umfasst die Bereiche „Mittelalter bis Barock“, „Waldmüller bis Schiele“ und „Kokoschka bis Rainer“. Kuratiert wurde die Überblicksausstellung von Wolfgang Krug. Überdies wurde ein originales gotisches Fenster in die Ausstellung integriert.

Informationen

Landesmuseum Niederösterreich – Das Erlebnis-

museum im Kulturbezirk Sankt Pölten

Kulturbezirk 5, A-3100 Sankt Pölten

Tel. (+43-27 42) 90 80 90-999

Di–So und Fei 9–17 Uhr

[email protected]

www.landesmuseum.net

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Kampf um die Stadt

Ein umfassendes Zeitgeschichte- und Kulturpanorama Österreichs der 1920er- und 1930er-Jahre, eine der größten historischen Ausstellungen der vergangenen Jahre: Das Wien Museum zeigt ab 19. November im Künstlerhaus auf beiden Geschossen Kampf um die Stadt. Politik, Kunst und Alltag um 1930.

In einer interdisziplinären Ausstellung wird die Zeit zwischen den mittleren 1920er- und den mittleren 1930er-Jahren in Österreich dargestellt – mit Fokus auf Wien: Es geht um jene entscheidenden Jahre, als die Zukunft der jungen Republik auf der Kippe stand, zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Aufbruch und Reaktion. Es gab keine nationale Identität, die politischen, sozialen, weltanschaulichen und kulturellen Gegensätze waren schroff und unversöhnlich, die Feindbilder zwischen Schwarz, Rot und Braun starr, die Lebensverhältnisse instabil. Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit führten zur sozialen Deklassierung und Verunsicherung breiter Schichten. Faschistoide und antisemitische Tendenzen bekamen Rückenwind, Gewaltbereitschaft und aggressive Agitation bestimmten das Klima.

Der Titel „Kampf um die Stadt“ bezieht sich auf einander überlagernde Konfliktlinien: Einerseits wurden die Straße und der öffentliche Raum zur politischen Kampf- und Aufmarschzone. Andererseits durchzog ein tiefer ideologischer Riss alle gesellschaftlichen Bereiche, nämlich der Antagonismus zwischen modernen Fortschrittskonzepten und traditionsgebundenem Verwurzelungsmythos: Asphalt gegen Scholle, Bubikopf gegen Gretelfrisur, Großstadtkultur gegen antiurbane Ressentiments, das „rote Wien“ mit seinem europaweit beachteten sozialistischen Reformmodell gegen das „schwarze“ konservative Alpenösterreich.

Von den Roaring Twenties zum konservativen Kulturbruch

Der urbane Alltag erfuhr in den 1920er-Jahren einen tief greifenden Modernisierungsschub und wurde dynamischer, schneller und greller. Das Bild der Stadt veränderte sich: Der Verkehr nahm zu, Leuchtreklamen, Filmpaläste und eine amerikanisch geprägte Populärkultur vermittelten ein neues großstädtisches Lebensgefühl. Zumindest abgeschwächt gab es auch in Wien die „Roaring Twenties“, mit einem Schuss Frivolität in Mode, Styling und geschlechtlichen Rollenmustern – zumindest bis zum um 1930 spürbaren konservativen Kulturbruch.

Kunst und neue Massenmedien

Neben zeit-, kultur- und alltagsgeschichtlichem Material bildet die bildende Kunst einen Schwerpunkt der Ausstellung, zu sehen sind rund 250 Werke, unter anderem von Oskar Kokoschka, Max Oppenheimer, Alfons Walde oder Otto Rudolf Schatz. In Gebrauchsgrafik, Architektur, Fotografie, angewandter Kunst oder Tanz kam es zu einer Blüte, auch die neuen Massenmedien dieser Zeit spielen in der Ausstellung eine besondere Rolle: Ein wichtiges Gestaltungsmittel sind Filmgroßprojektionen, dazu kommen Reportagefotos und die Plakatkunst, die als Spiegel eines völlig neuen Lebensstils das Bild der Stadt entscheidend geprägt hat.

Erstmals seit langer Zeit bespielt das Wien Museum wieder beide Geschosse des Künstlerhauses: Auf etwa 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche werden rund 1800 Objekte gezeigt.

Informationen

19. November 2009 bis 28. März 2010

Wien Museum im Künstlerhaus

Karlsplatz 5, A-1010 Wien

Di–So und Fei 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr,

24. und 31. Dezember 2009: 10–14 Uhr,

25. Dezember 2009 und 1. Januar 2010 geschlossen

www.wienmuseum.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Darwins rEvolution

Grund genug für eine Sonderausstellung im NHM Wien zu Ehren des bedeutendsten Evolutionstheoretikers, Charles Darwin. Nicht nur machte seine revolutionäre Idee der Evolution durch Selektion und der Veränderlichkeit der Arten Geschichte, auch sein Leben wurde zur Legende.

Entdecken Sie die Theorie, die unsere Sicht des Lebens von Grund auf revolutioniert hat, und begegnen Sie einem der bedeutendsten Naturwissenschaftler der Welt: Charles Darwin!

Charles Darwin wurde 1809 als fünftes von sechs Kindern geboren. Schon früh fand er Freude an der Natur und der Beobachtung von Tieren. Studierte der Sohn eines Arzts zunächst Medizin, so entschloss er sich wenig später zu einer kirchlichen Laufbahn. Ein Leben als Landpfarrer ließe ihm genügend Freizeit, um seiner Passion der Naturbeobachtung nachzugehen, meinte auch sein Vater.

1831 stach die HMS Beagle in See, und Charles Darwin war mit an Bord; eigentlich als Gesellschafter des Kapitäns. Doch schon bald sollte ihn diese Rolle nicht mehr ausfüllen. Darwin begann diese Weltreise, die über Südamerika und die Galapagosinseln bis Australien führte, als Chance zu begreifen, naturwissenschaftlich arbeiten zu können.

Am 2. Oktober 1836 kehrte der passionierte junge Naturwissenschaftler von der fünfjährigen Forschungsreise nach England zurück – mit vielen Ideen im Kopf und noch mehr Zweifeln im Herzen.

Diese Ausstellung anlässlich des Darwin-Jahrs betrachtet nicht nur das Leben Charles Darwins, sie setzt auch seine Theorie der Evolution durch Selektion ins Licht. Darüber hinaus widmet sie sich aktuellen und brisanten Themen wie der modernen Genetik und der Molekularbiologie.

Reisen Sie in dieser Ausstellung durch die Zeit, und erfahren Sie mehr über die Spielregeln des Lebens auf unserem Planeten!

Der Audioguide zur Ausstellung

Anlässlich der Sonderausstellung Dar-wins rEvolution im Naturhistorischen Museum wird es in Österreich erstmals einen Audioguide-Service geben, das über jedes Mobiltelefon der Besucher abrufbar ist. Eine eigene Telefonnummer wird zum Festnetztarif für diesen einzigartigen Service des österreichischen Start-ups yasssu.com zur Verfügung stehen: (+43-1) 305 306-0.

Das Naturhistorische Museum beschreitet damit einen vollkommen neuen Weg der Wissensvermittlung, der Besuchern den Komfort bietet, über das eigene Mobiltelefon die Inhalte der Ausstellung nach individuellen Bedürfnissen abzurufen.

Die deutschsprachige Führung wird entweder als durchgehende Erzählung oder mit einzeln abrufbaren Stationspunkten angeboten. Für den eiligeren Besucher gibt es außerdem eine komprimierte Basisführung. Neben Interviews mit Experten des Museums wird diese Audioführung von Radio Ö1 unterstützt, unter anderem mit Originaltonmaterialien der Ö1-Sendereihen Radiokolleg und Dimensionen die Welt der Wissenschaft.

Passend zum Ausstellungsinhalt kann das Naturhistorische Museum somit auch eine neue Evolutionsstufe der Wissensvermittlung anbieten …

Neugierig geworden? Dann hören Sie doch schon von zu Hause aus bequem in die Ausstellung hinein, und verschaffen Sie sich dadurch einen Selektionsvorteil: (+43-1) 305 306-0 (zum Festnetztarif!).

Lassen Sie sich von der Naturwissenschaft begeistern und vom Naturhistorischen Museum Wien verzaubern!

Informationen

Sonderausstellung Darwins rEvolution

bis 5. April 2010

Naturhistorisches Museum Wien

Burgring 7, A-1010 Wien

Tel. (+43-1) 521 77-0

Do–Mo 9–18.30 Uhr, Mi 9–21 Uhr,

Di geschlossen

www.nhm-wien.ac.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Liebe auf Umwegen. Von Degas bis Picasso

Ab dem 7. November gibt das münstersche Picasso-Museum einen einmaligen Einblick in die Entwicklung der Künste im 20. Jahrhundert. Mit Werken von Edgar Degas, Auguste Renoir, Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Dubuffet und anderen präsentiert das Museum 140 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der Kunstsammlung Planque. Die Sammlung des Schweizers Jean Planque (1910–1998) umfasst den Spätimpressionismus, die Moderne sowie die 1960er- bis 1980er-Jahre und zählt zu den bedeutendsten Kunstsammlungen Europas.

Dabei entwickelte Planque seine Leidenschaft zur modernen Kunst zunächst recht zögerlich. So hielt er ein Bild von Paul Cézanne für unvollendet und Aquarelle von Paul Klee für Kinderzeichnungen. Aber durch persönliche Begegnungen mit Künstlern und malerische Selbstversuche wuchs Planques Liebe zur Kunst stetig. Der Schweizer Galerist Ernst Beyeler hat seine besondere Leidenschaft erkannt und ihn als Chefeinkäufer für seine Galerie engagiert. Im Gegensatz zu vielen Sammlern, die ihre Werke eher mit dem Auge eines Investors auswählen, besaß Planque ein wahres Interesse für die Beziehung zwischen Künstler und Werk. Diesen respektvollen Umgang mit der Kunst wussten auch die Künstler zu schätzen, mit denen er in engem Kontakt stand und zum Teil intensive Freundschaften schloss.

Jean Planque nutzte sein erworbenes Kunstwissen auch für private Einkäufe. Künstler wie Picasso und Dubuffet überließen dem Kunstverehrer und seiner Frau Suzanne viele Werke. So entstand eine Sammlung, die zu einem Kunstausflug durch das 20. Jahrhundert einlädt und den Betrachter unweigerlich mit Planques Leidenschaft ansteckt.

Informationen

Graphikmuseum Pablo Picasso Münster

Königsstraße 5, D-48143 Münster

Tel. (+49-251) 41 4 47-10

[email protected]

www.graphikmuseum-picasso-muenster.de

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Eine gemalte Biografie: Paul Klee. Leben und Nachleben

Klees Bilder berichten von seiner Familie, seinen Reisen und seiner zwiespältigen Haltung gegenüber der Politik und dem Weltgeschehen. Mit dieser Sammlungspräsentation wird – aus Anlass einer großzügigen Schenkung der Familie Klee – erstmals das Archiv des Zentrums Paul Klee in großem Umfang der Öffentlichkeit vorgestellt. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie Klees Persönlichkeit und Werk bis heute weiterwirken.

Klee: Faszinationspunkt und Inspirationsquelle bis heute

Die Ausstellung steht im Zeichen von Klees Biografie: 150 Werke des Künstlers, gruppiert in 14 Themenräume und umrahmt von 28 Vitrinen mit Fotografien und persönlichen Requisiten, Briefen, Büchern und Zitaten, inszenieren die wichtigsten Stationen im Leben Klees – von seinen Anfängen um 1900 bis zu seinen letzten Werken im Jahr 1940. Frühe Bildnisse seiner Familie sind zu sehen, ebenso wie seine späten Erinnerungen an Personen aus seinem Leben. Man sieht Klee im Kreis von Werken seiner Künstlerfreunde Franz Marc, Wassily Kandinsky oder Alfred Kubin und kann seine Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg und den Nationalsozialismus verfolgen. Zudem erzählen Klees Bilder von seinen künstlerischen Experimenten zwischen Expressionismus und Konstruktivismus, Bauhaus und Pablo Picasso. Die Ausstellung macht aber auch deutlich, wie sehr Klees Persönlichkeit und Werk über seinen Tod hinaus wirken, wie sie bis in die Gegenwart hinein Kunstinteressierte in der ganzen Welt faszinieren und Künstler, Musiker, Schriftsteller und Designer inspirieren.

Ergebnis großzügiger Schenkungen und jahrelanger Sammeltätigkeit

Mit dieser Sammlungspräsentation gewährt das Zentrum Paul Klee erstmals Einblick in die umfangreichen Bestände seines Archivs, in dem seit Jahren systematisch jede Art von Dokumenten und Objekten zu Paul Klee gesammelt wird – von historischen Papieren aus Klees Lebzeiten über musikalische Partituren bis hin zu Objekten mit Klee-Bezug für Museumsshops. Den bedeutendsten Teil des Archivs verdankt das Zentrum Paul Klee einer großzügigen Schenkung der Familie Klee: Felix Klee, der Sohn Paul Klees, hat die Erinnerungsstücke gehütet und wichtige Teile der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach seinem Tod 1990 schenkten die Erben von Felix Klee, Livia Klee-Meyer und Alexander Klee, die Archivalien dem Zentrum Paul Klee.

Zentrum Paul Klee

Monument im Fruchtland 3, CH-3000 Bern 31

Tel. (+41-31) 359 01 01

Di–So 10–17 Uhr, Mo geschlossen

[email protected]

www.zpk.org

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.