Ausstellung

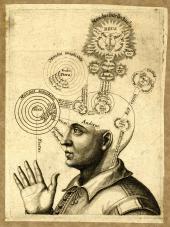

Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften

Elektrisiermaschinen auf dem Marktplatz, Apotheker, die Naturalienkabinette aufbauten, weltläufige Frauen, die in ihren Salons Literatur und Musik förderten, Grafen, die als Mäzene für die Wissenschaft wirkten – elektrisierend und erleuchtend, so lässt sich die wissenschaftliche Atmosphäre der Stadt Leipzig und ihrer Universität im 18. Jahrhundert beschreiben.

Neue Entdeckungen und Erkenntnisse veränderten in jener Zeit die Welt, und mitten im Geschehen stand die Universität Leipzig. Im Jahr 2009 blickt die ehrwürdige Alma Mater Lipsiensis auf ihre 600-jährige Geschichte zurück. Im Fokus der großen Jubiläumsausstellung steht das Zeitalter der Aufklärung. Gelehrte vernetzten sich mit der Welt, trieben innovative Entwicklungen voran und formten Mitteldeutschland zu einem geistigen Zentrum.

Leipzig war um 1800 eine der bedeutendsten Städte des Alten Reichs. Die enge Verflechtung von Stadt und Universität wirkte befruchtend: Heute selbstverständliche geistes- und naturwissenschaftliche Disziplinen entwickelten sich. Viele große Gelehrte von internationaler Bedeutung lebten in Leipzig oder wirkten hier zeitweilig.

Und auch die Künste erfuhren um 1800 eine Blütezeit. Der Beginn der modernen deutschen Literatur ist eng mit der Buchstadt Leipzig und ihren Salons verbunden. Die erste Tageszeitung der Welt wurde 1650 hier gedruckt, und die ersten Zeitschriften fanden ihre Leser. Mit Johann Sebastian Bach erlebte die Stadt einen musikalischen Höhepunkt. Die Begründung des Gewandhausorchesters zeugt von den vielfältigen kulturellen Aktivitäten jener Zeit.

Mit mehr als 650 Exponaten auf rund 1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche zeichnet die Jubiläumsausstellung ein facettenreiches Bild der Universität zur Zeit der Aufklärung. Die außergewöhnlichen Objekte aus zahlreichen Museen und Kunstsammlungen vermitteln die geistige Aufbruchsstimmung der damaligen Zeit.

Begleitprogramm

Rund um die Ausstellung gibt es ein vielfältiges Veranstaltungsangebot mit Vorträgen, Lesungen, Konzerten und Führungen sowie ein umfangreiches Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche.

Sankalpa – Kristalllichtspiele

Shekhar Kapur, seit seinem mehrfach Oscar-nominierten Welterfolg Elizabeth (1998) – mit der Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett in der Hauptrolle – einer der international erfolgreichsten Regisseure, und David Adjaye, einer der weltweit renommiertesten Architekten der Gegenwart, gestalten für die Kristallwelten erstmals gemeinsam einen filmischen Erlebnisraum. Sie beantworten die Fragen „Wie könnte Kino in Zukunft aussehen?“ und „Was geschieht, wenn Filme nicht mehr nur betrachtet werden, sondern der Zuschauer in das Geschehen einbezogen wird?“. In der Installation Sankalpa geraten nicht nur die Bilder in Bewegung, sondern auch die Besucher: Man folgt in einem exklusiv für die Kristallwelten geschaffenen Kunstraum dem Verlauf des filmischen Geschehens und beginnt, eigene Geschichten im Kopf zu entwerfen.

Der Titel Sankalpa ist dem indischen Yogadenken entnommen und bedeutet „Wunsch“, „Wille“ und „Vorstellung“. Die Installation macht den abstrakten Begriff als räumliche Kristallisation sinnlich erfahrbar: Kapurs vielschichtiger Film Passage wird durch Adjayes kristalline Architektur projiziert, gebrochen und in seinen unendlichen Facetten und Wunschbildern erlebbar. In Sankalpa wird die mystische Verbindung zwischen Film und Kristall deutlich: Die Faszination des Kristalls als „Lichtspiel“, das immer wieder neue Aspekte und Perspektiven zum Scheinen bringt, ohne endgültig erklärbar zu sein, wird mit Film als zeitgenössischer Lichtkunst neu interpretiert. Mit Sankalpa betritt man eine Bild und Raum gewordene geistige Kristallisation: Die beiden Künstler laden ein, in ihre filmische „Kristallwelt“ einzutauchen und der eigenen Fantasie, dem eigenen „Sankalpa“, zu folgen.

David Adjaye, der erst nach seinem „Umweg“ über ein Kunststudium zur Architektur kam und gemeinsam mit zahlreichen Stars der Kunstwelt wie Olafur Eliasson oder dem Turner-Preisträger Chris Ofili Projekte realisierte, beschreibt das Erlebnis, das den Besucher in Sankalpa erwartet: „Eine geheimnisvolle und hypnotische Weise des Eintauchens in Shekhar Kapurs Film.“

Kapurs Film Passage entzieht sich der herkömmlichen Rezeption: Es wird nicht eine lineare Geschichte erzählt, vielmehr sind atmosphärisch und emotional aufgeladene Szenen so aneinandergefügt, dass die Frage ihrer „richtigen“ zeitlichen Ordnung aufgeworfen wird. „In der umfassenden Erfahrung, die ich für Sie künstlerisch erschaffe, lade ich Sie, jeden einzelnen Besucher, dazu ein, zu entscheiden, was es für Sie bedeutet“, formuliert Shekhar Kapur sein kreatives Prinzip.

Dementsprechend entschlüsselt sich die in Passage erzählte Geschichte tatsächlich für jeden anders: Die Hollywood-Schauspielerinnen Julia Stiles (The Bourne Identity) und Haley Bennett (Mitten ins Herz mit Hugh Grant) sowie Lily Cole, britische Schauspielerin und Supermodel, finden sich in mysteriösem Ambiente wieder, die genauen Zusammenhänge bleiben unausgesprochen. Dabei gibt der Film aber nicht nur zu sehen und zu denken, sondern vor allem auch zu hören: Der vom Oscar-Gewinner A. R. Rahman (Slumdog Millionaire) komponierte Soundtrack spielt mit Motiven aus verschiedenen Musikstilen.

Andreas Braun, Geschäftsführer der Swarovski Kristallwelten, ist über das außergewöhnliche künstlerische Gemeinschaftsprojekt begeistert: „Als Gastgeber für dieses Kristalllichtspiel freue ich mich, dass die Kristallwelten in Wattens mit dem Lichtkunstprojekt Sankalpa einen kleinen Beitrag zur innovativen Verjüngung der fantastischen Wahrnehmungswelt Kino leisten dürfen.“

Grenzüberschreitende Experimente haben in den Kristallwelten bereits Tradition: Nach Harald Szeemanns Verzauberung auf Zeit mit Ingeborg Lüschers Interpretation des „Bernsteinzimmers“ (2004–2007) und dem Nachbau von Alexander Skrjabins musikalischer Prometheuskuppel (2004–2007) und kürzlich Hans Magnus Enzensbergers WortSpielZeug (2008) zum Angreifen geht es in Sankalpa auf neue Weise darum, Kristall als künstlerisches Medium für begehbare Gesamtkunstwerke immer neu zu interpretieren und für den Besucher überraschend sinnlich erfahrbar zu machen.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Aufsichts- und Reinigungsdienste in Museen und Kultureinrichtungen

Kompetente, freundliche Aufsichten und sorgsame Reinigungskräfte sind ein wichtiger Faktor für den bleibenden Eindruck, den ein Haus bei seinen Besuchern hinterlässt. Viele Museen und Kultureinrichtungen setzen dabei auf den Full Service für Kultureinrichtungen der WWS Strube GmbH. Denn dort ist das Aufsichtspersonal für den Einsatz im Kulturbereich geschult, und die Mitarbeiter werden gezielt auf die speziellen Erfordernisse des jeweiligen Hauses vorbereitet.

Der flexible Einsatz der Aufsichtskräfte im Rahmen des Full Service sorgt dafür, dass die Personalressourcen bedarfsgerecht und punktgenau eingesetzt werden können. Dies erhöht die Sicherheit, verbessert den Service und wirkt sich darüber hinaus sogar positiv auf die Budgetplanung aus. Qualität und Effizienz bestimmen den Einsatz des Aufsichtspersonals der WWS Strube GmbH, das bundesweit in vielen großen und kleinen Häusern tätig ist.

Zudem lässt sich im Rahmen des Full Service der Aufsichtsdienst zweckmäßig mit weiteren Dienstleistungen wie Kassendienst, Katalogverkauf, Einlasskontrolle oder Garderobenservice kombinieren. So können Synergieeffekte im Personalbereich genutzt werden, und auch bei hoher Auslastung ist eine optimale Betreuung der Besucher gewährleistet.

Dies gilt übrigens auch für die Kombination mit dem Reinigungsdienst, denn beim Full Service sind sämtliche Leistungen optimal vernetzt.

Ein gestandener Museumsdirektor behauptete einmal, er könne die Interessenschwerpunkte seiner Besucher an jedem Montag an den Fingerabdrücken auf den Glasvitrinen ablesen. Beim Reinigungsservice der WWS Strube GmbH hätte diese Methode wohl wenig Aussicht auf Erfolg. Denn beim Full Service erkennt das Personal den Handlungsbedarf sofort, nicht erst nach Tagen, und es reagiert unmittelbar. Erfahrene Mitarbeiter und spezialisierte Reinigungstechnik, auch für sensible Bereiche wie Museen, Ausstellungen und Aufführungsorte, garantieren ein gepflegtes Erscheinungsbild der Einrichtung selbst zu Spitzenzeiten.

Als zertifizierter Innungs- und Meisterbetrieb für Gebäudereinigung bietet die WWS Strube GmbH ihren Auftraggebern ein vollständiges Leistungsangebot, von der Grund- und Unterhaltungsreinigung über Glasfassadenreinigung bis zur Pflege der Grünanlagen. Im Museumsbereich werden darüber hinaus auch regelmäßige konservierende Pflegearbeiten an den Objekten übernommen.

Die Kombination verschiedener Leistungen im Rahmen des Full Service sorgt für einen optimalen Einsatz von Aufsichtspersonal und Reinigungskräften. Dies trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre in einer Kultureinrichtung bei. Die hohe Effizienz dieses Dienstleistungskonzepts entlastet den Auftraggeber und kommt letztlich einem zugute: dem Besucher.

Informationen

Tel. (+49-591) 91 69 60

www.wws-strube.de

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Hundertwasser zu St. Jakobi in der Hansestadt Stralsund

Mit über 160 jährlich wechselnden Originalgrafiken und ungefähr 30 Unikaten (Skizzen, Bearbeitungen, Andrucken) ist diese Schau mit Exponaten des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser in diesem Umfang weltweit einzigartig.

Neben der Präsentation des grafischen Werks geht es dem Kreisdiakonischen Werk Stralsund e. V. als Betreiber der Kulturkirche vor allem darum, Hundertwassers Wirken zum anderen Leben in der modernen Gesellschaft, zum Erhalt der Schöpfung und den Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur mit sparsamen Texten, vor allem aber Aktionen und Workshops mit Kindern und Besuchern nahezubringen. Darüber hinaus werden hiebei in einem Modellprojekt Arbeitsplätze für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit geschaffen.

Historie

Wenngleich sie die kleinste der drei großen Stralsunder Kirchen ist, hat St. Jakobi doch eine nicht minder bewegte Geschichte als ihre zwei großen Geschwister. Namensgeber für die heutige Kulturkirche ist der heilige Jakobus der Ältere, Schutzpatron der Pilger und einer der zwölf Apostel Christi. Er gehörte zu den engsten Vertrauten Jesu Christi. Es heißt, er sei ein hervorragender Prediger gewesen, weshalb er als der erste Apostel gilt, der den Märtyrertod starb. Es wird angenommen, dass er in der Gegend des heutigen Spanien missionierte. Santiago de Compostela, wo sich die vermutete Grabstätte Jakobus’ befindet, ist auch heute noch ein beliebter Pilger- und Wallfahrtsort. Die Jakobsmuschel dient hiebei als Symbol für den heiligen Jakobus und die Pilgerfahrten.

Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Kirche im Jahr 1303. Sie feierte somit im Jahr 2003 ihr 700-Jahre-Jubiläum. Ihre grundlegende bauliche Entstehung muss etwa 80 Jahre gedauert haben, während bereits 1321 nachweislich der kirchliche Dienst aufgenommen wurde. Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurden weitere Kapellen errichtet, und der Turm wurde umgebaut. Unwetter und Kriege zerstörten seit dem 16. Jahrhundert beständig kleinere und größere Teile der St.-Jakobi-Kirche, sodass über die Jahrhunderte immer wieder Ausbesserungen und Reparaturen vonnöten waren.

Den größten und heute noch am stärksten sichtbaren Schaden erlitt die Kirche 1944, als sie von einer Bombe getroffen wurde, und durch die Plünderungen in der Nachkriegszeit. Die Orgelpfeifen der Mehmel-Orgel wurden für die Dachrinnen der Nikolaikirche verwendet, das Gestühl wurde verheizt. Unter anderem der Turm, eine Vielzahl der Gewölbe und große Teile der Dächer waren nahezu vollständig zerstört. Zur gleichen Zeit begann der Wiederaufbau der Kirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde St. Jakobi letztmalig kirchlich genutzt. Zwischenzeitlich diente sie nun als Archiv und als Kunstgutlager, ab den frühen 80er-Jahren bis 1994 war sie zu einem Baustofflager umfunktioniert worden.

Seit nunmehr über zehn Jahren wird der Raum vielfältig als Kulturkirche genutzt, sei es für Konzerte, Theateraufführungen, Theaterproben, Ausstellungen, Märkte oder Messen. Durch den beständigen Umbau und die fortlaufende Restauration bleibt die Kirche veränderlich und gleichzeitig Zeugin ihrer bemerkenswerten Geschichte.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Erbe der Zisterzienser

Wie kaum ein historisches Ensemble ist Salem weitgehend im authentischen Zustand seit der Klosterzeit erhalten: Das gotische Münster mit seinem außergewöhnlichen Alabasterschmuck im frühklassizistischen Stil, die mit barockem Stuck und Gemälden ausgestatteten Prunkräume und nicht zuletzt die Gärten der Anlage führen den Besucher auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte klösterlicher Kultur.

Mit der Säkularisation 1802 ging das Kloster an die Markgrafen von Baden über. 2009 wurde Schloss Salem vom Land Baden-Württemberg erworben und gehört nun zu den Staatlichen Schlössern und Gärten. Heute noch wird in Schloss Salem das kulturelle Erbe gepflegt: Traditionelle Handwerksbetriebe, die Obstgärten und Klosterweiher in der umliegenden Landschaft sowie das markgräfliche Weingut stehen für gelebte, lebendige Tradition.

Salem – Ein Kloster gestaltet eine Landschaft

Bis September 2009 zeigt die Ausstellung Salem – Ein Kloster gestaltet eine Landschaft, welchen unverwechselbaren Einfluss das Zisterzienserkloster Salem auf das Landschaftsbild nahm und damit die gesamte Region entscheidend prägte.

Beinahe 700 Jahre lang herrschte die ehemalige Reichsabtei Salem über ihre Besitzungen, die sich vom Hochrhein bis zum mittleren Neckar und vom Schwarzwald bis zur Riss erstreckten. Das ökonomische und politische Geschick der Salemer Zisterzienser verhalf Kloster Salem, zu einer der reichsten und bedeutendsten Abteien des Heiligen Römischen Reichs zu werden. Um den Besitz effizient bewirtschaften zu können, mussten Straßen und Wege, künstliche Wasserläufe, aber vor allem auch Wirtschaftsgebäude, Getreidemühlen, Scheuern und Torkeln errichtet werden. Zeugen dieser Bautätigkeit finden sich auch heute noch in den Grangien, Lehnshöfen, Kirchen und Kapellen der Umgebung.

Pläne und Entwürfe präsentieren die prächtigen Stadthöfe des Klosters, in denen die erwirtschafteten Überschüsse des Klosters gehandelt wurden, unter anderem in Esslingen, Konstanz und Überlingen. In wirtschaftlichen Blütezeiten, beispielsweise Ende des 15. Jahrhunderts, wurde die Mehrzahl dieser Pfleghöfe aufwendig modernisiert. Der Esslinger Pfleghof wurde zu einem repräsentativen Stadtsitz ausgebaut, den Kaiser Karl V. bei seinen Aufenthalten in Esslingen in den Jahren 1548 und 1552 als standesgemäße Unterkunft bezog.

Die Blütezeiten des Klosters spiegeln sich über die Jahrhunderte hinweg auch in der Ausstattung der Pfarrkirchen, die unter Salemer Patronat standen. Die Ausstellung zeigt Beispiele der zahlreichen, Ende des 15. Jahrhunderts errichteten Kirchenbauten. Prachtvolle Altäre, Monstranzen und Kelche aus den folgenden Jahrhunderten sind Beispiele für den stetig wachsenden Reichtum des Klosters, der im repräsentativen Bau der barocken Wallfahrtskirche Birnau kulminiert.

Die Ausstellung macht die Erfolgsgeschichte der Salemer Klosterherrschaft anschaulich und erläutert die daraus erwachsenen Bau- und Kunstdenkmäler.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Bedrohung und Idylle. Das Menschenbild in Österreich 1918–1938

Das Museum der Stadt Lienz Schloss Bruck zeigt bis 26. Oktober 2009 in der ehemaligen Residenzburg der Görzer Grafen aus dem 13. Jahrhundert eine groß angelegte Sonderschau zur österreichischen Malerei der Zwischenkriegszeit, in deren Zentrum der Mensch im Spiegel der Kunst seiner Zeit steht. Über 100 Arbeiten von insgesamt 53 renommierten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Albin Egger-Lienz, Oskar Kokoschka, Erika Giovanna Klien, Carry Hauser, Rudolf Wacker, Werner Berg, My Ullmann, Anton Kolig, Franz Sedlacek oder Sergius Pauser, illustrieren eindrucksvoll das Lebensgefühl, die Sorgen, Sehnsüchte und kleinen Freuden in der ebenso spannenden wie spannungsreichen Zeit von 1918 bis zum „Anschluss“ an das nationalsozialistische Deutschland 1938.

Während manche Künstler(innen) die materielle Not und Existenzängste vor allem der kargen Nachkriegsjahre oder politisches Tagesgeschehen in ihren Bildern thematisieren, widmen sich andere lieber den Vergnügungen des modernen Großstadtlebens in den „goldenen 20er-Jahren“ und dem Staunen über den rasanten technischen Fortschritt. Wieder andere kehren dem Alltag den Rücken und erschaffen sich ihre eigene rätselhafte Traumwelt. Nicht wenige der auf Schloss Bruck präsentierten Werke spiegeln außerdem eine ausgeprägte Sehnsucht nach einem Idyll, nach „heiler Welt“, aber auch nach Sinnlichkeit wider. Die hochkarätige Schau überrascht nicht nur durch unterschiedlichste Blickwinkel auf den Menschen, sondern vor allem durch eine ungeahnte künstlerische Bandbreite der präsentierten Werke und bietet gleichzeitig die einmalige Gelegenheit, selten gezeigte Raritäten aus Privatbesitz in einer stimmigen Zusammenschau zu sehen.

Kunstvermittlung und Rahmenprogramm

• Ausstellungsführungen jeden Sonntag um 11 und 14 Uhr oder für Gruppen gegen Voranmeldung in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch

• Kuratorenführung mit a. o. Univ.-Prof. Dr. Gert Ammann am 9. August um 10.30 Uhr

• Museumspädagogische Programme für Schulklassen ab der zweiten Schulstufe

• Museumsbrunch im Schlosscafé jeden Sonn- und Feiertag ab 9 Uhr

• Lange Museumsnacht „The Golden Twenties“ im Zeichen der wilden

20er-Jahre mit musikalischem Ausstellungsrundgang, Tanz-Workshop, Livemusik, Stummfilmen, Styling-Corner

und Nostalgiefotografie am 25. Juli

ab 19 Uhr

Speziell für Kinder und Familien

• Kindergerechte Familienführung durch die Ausstellung gegen Voranmeldung

• Familiensonntag mit spielerischen Programmen zur mittelalterlichen Burganlage oder zur Sonderausstellung bis 6. September jeden Sonntag

um 14 Uhr

• Ferienwerkstatt für Kinder von 6 bis 12 Jahren am 3./4. und 10./11. August

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Aufbruch in die dritte Ruhrtriennale!

Intendant der Jahre 2009 bis 2011 ist der renommierte Opernregisseur Willy Decker, unter anderem bekannt durch seine legendäre Salzburger Traviata mit Anna Netrebko. Unter seiner künstlerischen Leitung wird die Ruhrtriennale einen Dialog mit verschiedenen spirituellen Traditionen führen. 2009 richtet sich der Blick dabei auf die jüdische Gedankenwelt, 2010 wird der islamische Kulturkreis im Mittelpunkt stehen, und 2011 widmet er sich dem Buddhismus.

Schauplätze des Festivals sind die einzigartigen Industriedenkmäler des Ruhrgebiets, die in spektakuläre Aufführungsorte für Musik, Theater, Literatur und Tanz verwandelt werden. Mit ihren beeindruckenden Spielstätten, wie dem UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen, dem Landschaftspark Duisburg-Nord, der Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck oder der Jahrhunderthalle Bochum, inspiriert die Ruhrtriennale dazu, neue Wege in der Kunst zu beschreiten: Theaterregisseure deuten das Kunstlied neu, Choreografen kreieren Musiktheater, Literatur wird zum Bühnenereignis, und in ehemaligen Maschinenhallen und Kokereien verschmelzen Oper, Schauspiel, Tanz, bildende Kunst, Klassik, Popmusik und Avantgarde zu neuen Formen.

Vom 15. August bis 11. Oktober 2009 findet Deckers mit Spannung erwartete erste Spielzeit statt. Für acht Wochen wird das Ruhrgebiet dabei zu einem Zentrum hochkarätiger Bühnenkunst: Insgesamt werden 30 Produktionen mit über 80 Vorstellungen zu sehen sein. Einen neuen Schwerpunkt bilden dabei Musiktheater und musikalische Produktionen. Drei Uraufführungen – Tamar, Autland und Sing für mich, Tod – sowie eine deutsche Erstaufführung, Jerusalem, reflektieren diesen neuen Fokus.

Zu Gast sind Anna Netrebko, Iggy Pop, Marianne Faithfull, Amos Oz, Stefan Kurt, Ivo van Hove, Andrea Breth, Johan Simons, Jordi Savall, Edith Clever, Martin Wuttke, Anne Tismer und viele andere mehr.

Eröffnet wird die Saison 2009 in der Bochumer Jahrhunderthalle mit Arnold Schönbergs monumentalem Zwölftonepos Moses und Aron, inszeniert von Willy Decker. Kein Werk formuliert und verarbeitet die programmatischen Grundgedanken der kommenden Triennale so eingehend wie diese Oper rund um die Figur Moses, die darum ringt, das rechte Wort für die Begegnung mit dem Göttlichen zu finden. Mit über 200 Musikern ist diese Produktion sicher eines der ambitioniertesten Projekte der Ruhrtriennale überhaupt!

Weitere mit Spannung erwartete Highlights sind die Uraufführung Sing für mich, Tod – eine Hommage an den rätselhaften Komponisten Claude Vivier, gespielt von Stefan Kurt (Der Schattenmann), Der zerbrochne Krug, inszeniert von Andrea Breth, die Adaption von Pier Paolo Pasolinis Filmklassiker Teorema (Regie: Ivo van Hove) sowie die einzigartige Konzertreihe „Century of Song“, unter anderem mit Iggy Pop.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Johannes Freiherr von Diergardt zum 150. Geburtstag

Johannes Freiherr von Diergardt war in der ausgehenden Kaiserzeit und in der Weimarer Republik weltweit der größte private Sammler völkerwanderungszeitlicher Kunst und zugleich Mäzen archäologischer Forschungen. Angeregt durch fränkische Grabfunde in der Nachbarschaft seines Familiensitzes, Schloss Bornhein bei Bonn, baute Johannes von Diergardt eine atemberaubende Sammlung antiker und frühmittelalterlicher Kleinkunstwerke auf – heute kostbarer Schatz des Römisch-Germanischen Museums.

Der 150. Geburtstag des Barons ist für das Römisch-Germanische Museum Anlass, Meisterwerke der Goldschmiedekunst aus einer Zeit tief greifender Umwälzungen in Europa zu zeigen: Europa brennt lenkt den Blick auf eine sehr bewegte Epoche zwischen Spätantike und Mittelalter.

Johannes Freiherr von Diergardt wurde 1859 in Bonn als Sohn des Rittergutsbesitzers Friedrich Heinrich von Diergardt und seiner Frau Bertha Johanna von der Heydt geboren. Den Grundstein für das Familienvermögen legte der Großvater, Friedrich Diergardt, 1860 geadelt, als erfolgreicher Textilfabrikant und Industrieunternehmer. Der Diergardt’sche Samt aus Viersen gewann Weltruf. Über Generationen hinweg tritt die Familie mit großen Sozialstiftungen hervor.

Johannes von Diergardt suchte neue Herausforderungen: Das kaiserliche Berlin um 1900 entwickelt sich zu einem dynamischen gesellschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt. In Berlin werden Kunstsammlungen aus dem Süden des russischen Zarenreichs angeboten. Diergardts Begegnungen mit Berliner Wissenschaftlern führen zu aufsehenerregenden Erwerbungen: Im Verbund mit den Berliner Museen kauft er Grabfunde des Altertums und des frühen Mittelalters aus den weiten Siedlungsgebieten am nördlichen Schwarzen Meer.

Der leidenschaftliche Sammler unterhält europaweite Beziehungen zu Forschern, Antiquaren und renommierten Kunsthändlern. In drei Jahrzehnten trägt Johannes von Diergardt die größte private Sammlung völkerwanderungszeitlicher Kunst zusammen. Weit über 6000 archäologische Funde umspannen ein Jahrtausend, von der Zeit Alexanders des Großen bis zu Karl dem Großen: Es sind Zeugnisse der Griechen, Skythen, Baktrer, Bosporaner, Römer, Sarmaten, Byzantiner, Hunnen, Ost- und Westgoten, Krimgoten, Gepiden, Langobarden, Franken, Alemannen, Burgunder, Aquitanier, Wandalen, Awaren, Slawen und Wikinger.

Bis zu seinem Tod 1934 lebt Johannes von Diergardt mit seiner weltberühmten Sammlung und für sie. Er hinterließ die testamentarische Bestimmung, dass seine „Sammlungen möglichst komplett bleiben und von einem Berliner oder rheinischen Museum im Ganzen erworben werden“. Es gelang der Stadt Köln, mit privaten und öffentlichen Mitteln die Sammlung Diergardt für die Römische Abteilung des Wallraf-Richartz-Museums zu erwerben. Ein nicht ausgelagerter Teil der Sammlung ging 1943 bei einem Luftangriff auf Köln unter; Schatzstücke der Völkerwanderungszeit, Geschenke des Barons an die Berliner Museen, wurden 1945 mit dem „Troja-Gold“ als Beutegut nach Moskau in das Puschkin-Museum der schönen Künste überführt.

Heute ist die Sammlung Diergardt wieder ein ambitioniertes Forschungsprojekt des Römisch-Germanischen Museums, denn in den vergangenen Jahren wurden neue Dokumente zur Sammlungsgeschichte zugänglich. Zahlreiche Wissenschaftler, unterstützt von Stiftungen, erforschen Herkunft und kulturelle Hintergründe der Sammlung.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Romantic Cities – Weinkultur. Flüsse. Historie.

Sechs historische Städte aus Rheinland-Pfalz im Südwesten Deutschlands laden Sie ein zu einem Städteerlebnis der besonderen Art. Kaiserslautern, Koblenz, Mainz, Speyer, Trier, Worms – jede Stadt mit ihrer ganz eigenen Themenpauschale: Begeben Sie sich auf eine kulturelle und kulinarische Entdeckungsreise durch sagenumwobene Flusslandschaften, endlos erscheinende Weinberge, majestätisch anmutende Dombauten oder verwinkelte Altstadtgässchen. Es gibt für jeden Geschmack etwas! Nehmen Sie eines der vielen hochkarätigen Events des diesjährigen Kultursommers zum Anlass, die Perlen zwischen Rhein und Mosel näher kennenzulernen.

Trier

„Roma Secunda“ – das zweite Rom, so nannten die Römer ihre größte Metropole nördlich der Alpen. Nicht ohne Grund, denn Kaiser Konstantin regierte auch von hier die Geschicke des Römischen Reichs. Heute noch prägen die seit 1986 zum UNESCO-Welterbe zählenden Römerbauten, allen voran die Porta Nigra, das Stadtbild. Durch dieses „Schwarze Tor“ erreicht man nun die großzügige Fußgängerzone, in der vom 18. bis 19. September das Städtepartnerschaftsfest „Konstantin lädt ein – Nagaoka“ gefeiert wird. Samurai, Tänzerinnen und Musiker aus Japan präsentieren in den Straßen, auf den Plätzen und in den Geschäften ein attraktives Bühnen- und Unterhaltungsprogramm. Zum Abschluss zeigen die Gäste aus Nagaoka, weshalb ihre Stadt auch so berühmt ist: Ein farbenprächtiges japanisches Feuerwerk wird eindrucksvolle Bilder in den Trierer Nachthimmel zaubern. Unvergessliche Eindrücke bis tief in die Nacht liefern auch schon eine Woche zuvor das Rheinische Landesmuseum, das Stadtmuseum Simeonstift, das Dom- und Diözesanmuseum sowie das Karl-Marx-Haus bei der „Langen Nacht der Trierer Museen“ am 12. September.

Kaiserslautern

Erleben Sie die „Stadt der Gegensätze“! Ob Fußballarena, urtümliche Landschaften des umliegenden Pfälzer Walds, der größte japanische Garten Europas oder gemütliche Weinstuben und Restaurants mit französisch inspirierter Küche: Leidenschaft kann viele Gesichter besitzen!

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht das Theater- und Musikfestival ALLES MUSS RAUS! im Jahr 2009 in die dritte Runde! Vom 7. bis 9. August präsentiert das Festival wiederum behinderte und nicht behinderte Künstler(innen) aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern in der Innenstadt von Kaiserslautern. Straßentheaterensembles und Musikgruppen unterschiedlichster Couleurs werden die Straßen und Plätze bei freiem Eintritt für drei Tage zur Open-Air-Bühne und zugleich zum Ort grenzüberschreitender Begegnung machen. Im September heißt es dann „Swinging Lautern“. Vom 3. bis 5. September steht die Stadt ganz im Zeichen des Barbarossa-Fests. Hier spielt die Musik! Mit Swing, Blues, Boogie, Salsa, Soul und Jazz geht „Swinging Lautern“ in die siebte Runde. Auf mehreren Bühnen gibt es ein Programm der Extraklasse.

Koblenz

Hier, wo am Deutschen Eck Rhein und Mosel zusammenfließen, erleben Sie Flussromantik pur. Die Festung Ehrenbreitstein ist die Hüterin der Stadt, die sich zur Bundesgartenschau 2011 rüstet. Eingerahmt in das fantastische Ambiente des UNESCO-Welterbes, bildet sie auch die Kulisse für eines der schönsten Weltkulturfestivals in Deutschland. Auf dem Horizonte-Festival vom 24. bis 25. Juli erleben die Besucher eine anspruchsvolle Mischung aus traditioneller und zeitgenössischer Weltmusik. Am 8. August 2009 erleben Sie den spektakulären Event „Rhein in Flammen“. Es ist das größte und älteste Feuerwerk Deutschlands und hat in Koblenz eine über 200 Jahre alte Tradition. Jedes Jahr verfolgen rund 200000 Besucher an den Ufern und ungefähr 20000 Gäste auf den festlich geschmückten Personenschiffen dieses Großereignis. Die Stadt Koblenz, Tor zum UNESCO-Welterbe Oberes Mitterheintal, heißt Sie herzlich willkommen!

Mainz

Mainz, rheinland-pfälzische Landeshauptstadt und Weinhochburg, vereint in geradezu sprichwörtlicher Weise Lebensart, Lebensfreude und eine reiche jahrtausendealte Kultur. Dafür steht nicht nur das in diesem Jahr stattfindende 1000-Jahre-Domjubiläum. Römischen Ursprungs, wurde Mainz/Rheinhessen seit 2008 im exklusiven Netzwerk der „Great Wine Capitals“ als eine von acht Städten aufgenommen. Es folgt damit namhaften Weinmetropolen wie unter anderen Bordeaux, Kapstadt, Florenz oder Bilbao-Rioja. Eine Ehre und Verpflichtung zugleich, da in diesem Verbund aus jedem Land nur eine Stadt vertreten sein darf. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der lokalen und regionalen Weine, und kommen Sie auf den traditionellen Weinmarkt vom 27. bis 30. August und vom 3. bis 6. September im Stadtpark und im Rosengarten. Er zieht Jung und Alt, Einheimische und Gäste gleichermaßen an, sei es zum Weinfachsimpeln, zum stilvollen Sektgenuss im Rosengarten oder zum Bummeln über den Künstlermarkt. Erstmals kann auch ein „Great Wine Capital“-Weindorf mit dem thematischen Schwerpunkt „Partnerland Südafrika“ auf dem Fest besucht werden.

Speyer

2000 Jahre lebendige Geschichte. Nicht weniger als acht deutsche Kaiser und Könige ruhen im atemberaubenden Dom zu Speyer, größtes romanisches Kirchenbauwerk auf dem europäischen Kontinent und seit 1981 UNESCO-Welterbestätte.

Genießen Sie vom 20. bis 23. August beim Oldtime Jazz Festival die Welt von New Orleans Jazz, Ragtime, Dixieland, Creole Jazz, Blues, Swing und Revival Jazz. Namhafte Bands aus der Region und weit darüber hinaus freuen sich auf die besondere Atmosphäre, die eine Verbindung zwischen den Jazzfreunden auf und vor der Bühne schafft. Die Konzerte finden im Innenhof des historischen Rathauses als Open Air statt. Am 29. und 30. August gastiert auf dem Unteren Domgarten in Speyer zum ersten Mal das größte reisende Mittelalter-Kulturfestival der Welt, „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“, das nun schon seit 16 Jahren durch die schönsten Parks und Freizeitanlagen der Republik tourt. Eine unvergessliche Zeitreise gelebter Geschichte mit atemberaubenden Bühnenshows, einem riesigen mittelalterlichen Markt, mit Musikkonzerten und natürlich spektakulären Ritterkämpfen.

Worms

Eine Stadt mit geschichtsträchtigen Helden, die diese zu zelebrieren weiß. Mit hochkarätiger Besetzung inszeniert Worms vor der Kulisse des Doms seinen Mythos Nibelungensage bei den Nibelungen-Festspielen vom 31. Juli bis 16. August. Erfüllt von Liebe und Leid, führen die Akteure den Besucher in die Welt der einstigen Helden hinein. Berauscht von dem Bühnenzauber, bringt das Bier der Stadt, das Hagenbräu, die anschließende Erfrischung.

Das Backfischfest, das vom 29. August bis 6. September stattfindet, ist das größte Volks- und Weinfest am Rhein. Im Mittelpunkt der Festlichkeiten steht die im Jahr 1106 gegründete Wormser Fischerzunft – die älteste Zunft Deutschlands. Neun Tage werden die Wormser und viele Gäste von außerhalb feiern. Neben dem attraktiven Festplatz am Rheinufer gehört zum Backfischfest traditionell ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann buchen Sie unser Schnupperangebot ab 49 Euro pro Person im Doppelzimmer in der Stadt Ihrer Wahl inklusive Infopaket und persönlicher Überraschung.

Informationen

www.romantic-cities.com

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Werner Tübke: Das Monumentalwerk. Von der Skizze zur Vollendung

Gegenstand der Jubiläumsschau ist Tübkes Monumentalwerk, das sich im Inneren des Museums befindet. Die Ausstellung widmet sich ganz der künstlerischen Entstehung des Bildes von den Anfängen bis zur Vollendung und präsentiert neben ausgewählten Gemälden aus der eigenen Sammlung 50 Zeichnungen und 20 Lithografien des Künstlers, die zur Vorbereitung oder im Umfeld entstanden, aber auch kaum bekannte Werkstattarbeiten anderer am Projekt Beteiligter, Installationen zur technologischen Umsetzung, dazu zeitgeschichtliche Fotodokumente sowie noch unveröffentlichtes Archivmaterial zu Auftrag und Ausführung des gesamten Vorhabens.

Werner Tübke übernahm im Jahr 1976 den Auftrag der Regierung der DDR zur Schaffung eines Panoramabilds, das ursprünglich dem Deutschen Bauernkrieg gewidmet sein sollte. Entstanden ist indes ein geschichtsträchtiges „theatrum mundi“ (Welttheater) von höchster Verallgemeinerungskraft.

Die Einarbeitungsphase in die Thematik währte von 1976 bis 1979. Nachdem er grundlegende Gestaltungsfragen geklärt hatte, konnte Werner Tübke, aus dem zwischenzeitlich entstandenen reichen Konvolut von 10 Gemälden, 142 Zeichnungen und 13 Lithografien schöpfend, mit der Arbeit an der 1:10-Modellfassung (1979–1981) beginnen, die sich heute in der Berliner Nationalgalerie befindet.

Die malerische Ausführung in Bad Frankenhausen und somit dritte Phase begann am 16. August 1983. Bis Jahresende allein arbeitend, setzte Werner Tübke für die nachfolgenden und ihn unterstützenden Künstlerkollegen den malerischen Maßstab. Die Abschlusssignatur unter das 1722 Quadratmeter große Werk, von dem Werner Tübke knapp die Hälfte eigenhändig ausführte, setzte er am 16. Oktober 1987.

Neben der ersten Phase der Einarbeitung in den Auftrag wird in der Exposition die dritte Phase der Ausführung einen Schwerpunkt bilden. Erstmalig werden großformatige Werkstattarbeiten der Mitarbeiter Tübkes aus dem Fundus des Panorama Museums gezeigt, die bis auf den Punkt genau Ausschnitte des Urbilds „hochmalen“ mussten, um das Panoramagemälde nach alter Bauhüttengesinnung wie aus einer Hand gemalt erscheinen zu lassen. Ein akribisch geführtes Tagebuch Tübkes ermöglicht außerdem die genaue Zuordnung der von den acht Helfern ausgeführten Bildsequenzen im Urgemälde. Aber auch die rein technischen Prozesse finden Eingang in die Exposition. So wird die Übertragung der 1:10-Fassung auf die Leinwand im Bildsaal simuliert. Dies beinhaltet sowohl die Durchzeichnung des Urbilds auf eine darübergelegte Klarsichtfolie als auch das Projizieren dieser auf Fotos reproduzierten Linearzeichnung auf die Leinwand. Von besonderem Interesse dürfte dabei für die Besucher sein, dass sie aktiv in die Ausstellung eingreifen dürfen, indem sie auf einem Gerüst selbst das Konturenzeichnen probieren können.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.