Ausstellung

Phänomen Haydn – Eisenstadt: Schauplatz musikalischer Weltliteratur

Phänomen Haydn – prachtliebend

Schloss Esterházy: Brennpunkt höfischer Musikkultur

Als Joseph Haydn seinen Dienst als „Capell-Meister“ antritt, ist das Schloss Esterházy in Eisenstadt Hauptresidenz einer der reichsten und mächtigsten Fürstenfamilien Ungarns. Es ist ein Ort, der unter der Herrschaft seiner kunstsinnigen Magnaten zum Brennpunkt höfischer Musikkultur werden sollte. Haydns Musikschaffen ist glanzvoller Teil der fürstlichen Repräsentation und umfasst Sinfonien, Opern und kammermusikalische Werke. Die Ausstellung erlaubt mit dem Anstellungsvertrag und einem eigenhändig verfassten Werkverzeichnis des Komponisten einen ersten, ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen. Damit wird der schwierige Eintritt in die höfische Welt der Fürsten Esterházy genauso begreifbar wie das ungeheure Arbeitspensum des Künstlers. Tatsächlich hat dieser eine wahre „Haydn-Arbeit“ zu bewältigen. Nach diesem Einblick in die Hintergründe des Schaffens können die Besucherinnen und Besucher die Bühne der glanzvoll-höfischen Musik betreten.

Der Bogen der ausgestellten Kompositionen erstreckt sich von Haydns erster Sinfonie bis zu seinem vielleicht bekanntesten Werk, dem Kaiserquartett. Dieses erlebt auf Schloss Esterházy seine Uraufführung. Mit erlesenen Gemälden und kostbaren Objekten aus der Schatzkammer wird die fürstliche Sammelleidenschaft eindrucksvoll inszeniert. Die Musikeinspielung eines der Hauptwerke aus Haydns Spätzeit, der Schöpfung, bildet den ergreifenden Höhepunkt im weltberühmten Haydn-Saal.

bis 11. November 2009

Schloss Esterházy, A-7000 Eisenstadt

Phänomen Haydn – bürgerlich

Haydn-Haus Eisenstadt: Zeugnisse privaten Lebens und Schaffens

Nirgendwo sonst wird das private Leben und Schaffen Haydns so intensiv zusammengeführt wie in seinem ehemaligen Wohnhaus. In den behutsam rekonstruierten Räumen, in „Zimmer, Kuchl und Cammer“, begegnet uns Joseph Haydn so vielfältig, wie ihn nur wenige kennen: mit seinem besonderen Verhältnis zu seiner Ehefrau und der Beziehung auch zu anderen Damen wie auch als selbstbewusster Komponist mit einem überaus tüchtigen Geschäftssinn für den neu entstehenden Musikmarkt. Frei vom Einfluss des Esterházy’schen Hofs komponiert Haydn auch für ein bürgerliches Publikum, für die Liebhaber und Kenner der Salonmusik. Anhand von persönlichen Briefen, autografen Noten und den musikalischen Widmungen Mozarts und Beethovens präsentiert die Ausstellung Haydn in seiner absoluten Sonderstellung als Wegbereiter des Streichquartetts und der Klaviersonate. In einem eigens gestalteten Hörraum wird ein besonderer Meilenstein der Musikgeschichte, Haydns Streichquartette op. 33, eindrucksvoll audiovisuell inszeniert.

bis 11. November 2009

Haydn-Haus Eisenstadt

Phänomen Haydn – gottbefohlen

Diözesanmuseum Eisenstadt: Kirchenmusik am Fürstenhof

Das im Franziskanerkloster beheimatete Diözesanmuseum stellt die besondere Bedeutung der katholischen Kirchenmusik für den Fürstenhof und den Komponisten Joseph Haydn vor. Das gesamte Spektrum jener feierlichen Musik zur Zeit Haydns, die von hier aus Weltgeltung erreicht, wird in stimmiger Atmosphäre erlebbar. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte geistliche Werke, die für Eisenstädter Kirchen vor und während Haydns Kapellmeisterzeit entstanden sind. Kostbar gestaltete liturgische Geräte und Gewänder demonstrieren darüber hinaus die außergewöhnliche Pracht der zelebrierten Festgottesdienste. Mit seiner ehrgeizigen Sammeltätigkeit von geistlichen Werken gelingt es Nikolaus II. Fürst Esterházy, der Kirchenmusik eine weit über Eisenstadt hinausreichende europäische Dimension zu verleihen. Im Kirchenmusikarchiv des Magnaten findet sich neben Messen von Joseph und Michael Haydn auch eine Vielzahl geistlicher Werke anderer berühmter Komponisten, insbesondere die C-Dur-Messe Beethovens.

Haydn selbst versteht sein musikalisches Schaffen stets als eine Kunst in unmittelbarer Nähe zu Gott. Demütig setzt er unter seine Werke die Schlussworte „laus Deo“ (Lob sei Gott). Einige der schönsten Tonbeispiele können am Ende der Ausstellung in der sehr schlichten Atmosphäre früherer Mönchszellen gehört werden.

bis 11. November 2009

Diözesanmuseum Eisenstadt

Phänomen Haydn – crossover

Landesmuseum Burgenland: Wanderer zwischen den Kulturen

Das Landesmuseum ist ein Ort regionaler Geschichte und pannonischer Lebenswelt. Joseph Haydn begegnet uns hier als ein Wanderer zwischen Kulturen, zwischen „hoher Kunst“ und Volkstradition, zwischen gestern und heute. In der Entwicklung der Musik gibt es immer wieder fruchtbare künstlerische Überschreitungen, die heute als „Cross-over“ bezeichnet werden. Die Ausstellung folgt jenen Einflüssen aus der Musik der Volksgruppen des Landes, die in vielen Werken Haydns ihren Niederschlag finden konnten – vom einfachen „Sauschneiderlied“ zur kunstvollen Klaviersonate, vom kroatischen „Kolo“-Tanz zur „Sinfonie Nr. 104“, von den Elementen eines ungarischen „Csárdás“ zum Klaviertrio „All’Ongarese“ … Dass viele Themen Haydns Volksliedcharakter haben, trägt schon zu seinen Lebzeiten zu großer Popularität bei. Lebendig vermittelt die Ausstellung auch die vielfältige Lebens- und Arbeitswelt zur Zeit Haydns. Hier geht es um die Geschichten von anderen Zeitgenossen, von „einfachen“ Menschen, denen der Komponist begegnet ist: Apothekern, Uhrmachern, Tagelöhnern und Witwen.

bis 11. November 2009

Landesmuseum Burgenland

Händel – der Europäer

Georg Friedrich Händel – „der größte Komponist, der je lebte“, schwärmte schon 1824 Ludwig van Beethoven über den großen Barockmeister. Im Jahr 2009 wird Händel eine ganz besondere Würdigung zuteil: Anlässlich seines 250. Todestags am 14. April wartet die Stiftung Händel-Haus in der Geburtsstadt des großen Meisters, Halle an der Saale, mit einem Festjahr voller Höhepunkte auf. 200 Veranstaltungen mit über 2000 Mitwirkenden an rund 50 Orten stehen im Händel-Jahr ganz im Zeichen des großen Barockkomponisten.

1685 in Halle an der Saale geboren, zog es den jungen Händel voller Schaffenskraft und Tatendrang nach Hamburg, Italien, Hannover und schließlich England, wo er schon zu Lebzeiten zu außergewöhnlichem Ruhm gelangte. Wie kein anderer Musiker seiner Zeit wusste er die europäischen Musikstile zu verschmelzen.

Europäische Dimensionen

Folgerichtig trägt auch die neue Ausstellung in Händels Geburtshaus in Halle an der Saale den Titel Händel – der Europäer, die ab 14. April – dem eigentlichen Anlass für das Händel-Festjahr in Halle – wieder zahlreiche Besucher aus aller Welt an die historischen Stätten des Komponisten lockt. Nach fast 25 Jahren wurde die Händel-Dauerausstellung für das Jubiläum neu gestaltet und Händels Leben fortan in seiner europäischen Dimension präsentiert. An die Stelle des streng chronologischen Ablaufs treten pro Raum einzelne Themenschwerpunkte, zum Beispiel „Persönlichkeit und Schaffen“, „Der Arkadier“, „Der Staatskomponist“. Hinzu kommt ein Miniaturtheater, in dem der Bühnenkomponist für Auge und Ohr in seinen Opern erfahrbar wird. Die einzelnen Schwerpunkte ermöglichen einen spannungsreichen Ablauf einer lebhaften Biografie – der eines frühen Europäers mit Wurzeln in Mitteldeutschland.

Die Ausstellung gliedert sich in zwei Abteilungen: Händels Jugend in Halle („Die Jahre 1685–1703“) und die Wander- und Meisterjahre 1703–1759. Es werden rund 160 Exponate – Gemälde, Stiche, Musikinstrumente und so weiter – verteilt auf 14 Räume gezeigt.

Historische Kostbarkeiten

Hinzu kommen ein Sonderausstellungsbereich und die „Schatzkammer“: Hier werden bis zum Sommer kostbare Handschriften Händels, die aus London und Hamburg ausgeliehen werden, in einer Hochsicherheitsvitrine präsentiert. Danach funkeln in dem abgedunkelten Spezialraum wertvolle historische Instrumente und andere Kostbarkeiten.

Neben der Ausstellung Händel – der Europäer ist in Händels Geburtshaus eine reiche Sammlung historischer Musikinstrumente zu sehen. Neben Streich-, Zupf-, Blas- und Tasteninstrumenten aus Händels Zeit können die Besucher Instrumente der Frühklassik, wie Hammerflügel, Glasharmonika und Orphika, bestaunen. Die beiden Ebenen der Musikinstrumentenausstellung sind durch eine von oben einsehbare spätbarocke Orgel aus dem Jahr 1770 miteinander verbunden, die sogar zu erlesenen Anlässen im Händel-Haus erklingt.

Händel – der Europäer

bis 31. Oktober 2009

Händel-Festspiele Halle.

Seit 1922 in Händels Geburtsstadt Halle an der Saale

4. bis 14. Juni 2009

Unter der Schirmherrschaft von Queen Elizabeth II. und Bundespräsident Horst Köhler

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Kunst und Kalter Krieg – deutsche Positionen 1945–1989

Die Ausstellung zeigt rund 320 Werke der Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie und Installationskunst aus der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, darunter Werke von Joseph Beuys, Bernhard Heisig, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Via Lewandowsky, Wolfgang Mattheuer, A. R. Penck, Gerhard Richter, Willi Sitte, Werner Tübke und Wolf Vostell. Sie sind als Ausdruck einer umfassenden Auseinandersetzung um konkurrierende Menschenbilder und ideologische Konzepte während des Kalten Kriegs. Begleitet werden die Werke aus europäischen und amerikanischen Museen sowie Privatsammlungen von Film-, Foto- und weiteren zeithistorischen Dokumenten.

Die Retrospektive stellt die Frage, wie tragbar die ideologischen Denkmuster des Kalten Kriegs heute noch sind, um deutsche Kunst nach 1945 in Ost und West zu umschreiben. Stichwörter wie „Abstraktion“ oder „Realismus“ und deren pauschale Zuweisung an die eine oder andere Seite werden kritisch beleuchtet. Dabei treten Verdrängungsmechanismen beider deutschen Staaten in Erscheinung, die auf die neue politische Situation unterschiedlich reagierten: in der Bundesrepublik Deutschland durch die Flucht in eine „affirmative Moderne“, in der DDR durch einen plakativen „Antifaschismus“. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung damals nicht wahrgenommene und auch heute noch weitgehend unbekannte Dialoge von Künstlern aus Ost und West sowie die Auseinandersetzung mit einer gemeinsamen, verdrängten Vergangenheit.

Die Präsentation hat vier chronologisch gegliederte Abschnitte und einen Epilog, der die ersten Reaktionen der Künstler auf den Fall der Mauer zeigt. Sie beginnt mit einer Reihe von Selbstporträts von Künstlern, die aus dem Exil, aus der Kriegsgefangenschaft oder dem Konzentrationslager in das zerstörte und in verschiedene Besatzungszonen geteilte Deutschland zurückgekehrt sind. Der zweite Abschnitt zeigt, wie der Kalte Krieg auch die bildende Kunst erfasst. Den anfänglichen Pluralismus der Kunstauffassungen lösen die Schlagwörter Realismus und Abstraktion ab, mit denen Ostkunst gegen Westkunst ausgespielt wird. Die Konfrontation mit der Vergangenheit in beiden deutschen Staaten thematisiert der dritte Bereich, während der nächste einer neuen Generation von Künstlern gewidmet ist, welche die Mauer nicht mehr ignoriert, sondern ganz selbstverständlich in ihre Kunst integriert.

Die Ausstellung wird in Kooperation mit dem Los Angeles County Museum of Art und der Kulturprojekte Berlin GmbH realisiert. Sie wird von der Nürnberger Versicherungsgruppe und der BMW-Niederlassung Nürnberg unterstützt. Ab 3. Oktober 2009 ist sie im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen.

28. Mai bis 6. September 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Himmel und Hölle

Die Gemäldegalerie der Wiener Akademie der bildenden Künste konzentriert sich in ihrer aktuellen Ausstellung auf ihre selten gezeigten Bestände an frühen Tafelbildern. Präsentiert wird diese exklusive Zusammenstellung in den soeben neu adaptierten Ausstellungsräumen im ersten Stock des Akademiegebäudes auf dem Schillerplatz – denn die angestammten Museumsräumlichkeiten werden zurzeit modernisiert und sind geschlossen. Tizian, Rubens, Rembrandt und Co und sollen ab Frühjahr 2010 im klima- und sicherheitstechnisch aktualisierten Museumsambiente wieder zu sehen sein.

Die Ausstellung Himmel und Hölle zeigt Werke aus den altniederländischen, altdeutschen und italienischen Schulen, der Bogen spannt sich von der Spätgotik bis in die Renaissance. Inhaltlich befassen sich die Bilder vor allem mit häufig noch in der spätmittelalterlichen Vorstellungswelt verwurzelten Darstellungen von ewiger Glückseligkeit und Verdammnis, himmlischen Sphären und irdischem Leid.

Im Zentrum der Ausstellung steht eines der bedeutendsten Kunstwerke der Sammlung, das Jüngste Gericht von Hieronymus Bosch. Der Betrachter des dreiteiligen Flügelaltars wird von phantasmagorischen Visionen vom Schicksal einer Menschheit in Bann gezogen, die zur Gänze ihren Lastern verfallen ist und vor dem Hintergrund feurig leuchtender Höllenlandschaften zur Strafe für ihre Sünden von Teufelswesen und Monstern gequält wird. Dem himmlischen Paradies als möglichem Ort des ewigen Glücks gibt Hieronymus Bosch in seiner pessimistischen Sicht der Menschheit allerdings nur sehr wenig Raum.

Umso mehr himmlisches Licht vermitteln die schimmernden Goldgründe der Madonnenbilder aus dem Florenz des 15. Jahrhunderts, von denen die Gemäldegalerie als einzige unter den Wiener Sammlungen einige rare Beispiele besitzt. In himmlische Sphären entführt auch die Marienkrönung von Hand des aus der – heute belgischen – Stadt Löwen stammenden Dierc Bouts. Das um 1450 entstandene Bild zählt zu den Hauptwerken der flämischen Malerei des 15. Jahrhunderts. Die Dierc Bouts und seinen Zeitgenossen eigene Virtuosität in der realistischen Darstellung der Gegenstandswelt manifestiert sich hier etwa in der gekonnten Wiedergabe des reinen, durchscheinenden Bergkristalls der Weltkugel in der Hand Gottes ebenso wie in den Filigranspitzen der Goldkrone der Jungfrau und in den feinst gefiederten bunten Schwingen der Engelschöre.

Die gegen 1500 zunehmende Einbindung der Heilsgeschichte in die irdischen Sphären und in die Erlebniswelt der Gläubigen zeigen Werke wie Die Heilige Familie im Grünen von Hans Baldung Grien, Die Heilige Familie von Jost van Cleve oder Marientod von Ambrosius Holbein.

Ergänzt werden die Tafelbilder sakralen Inhalts durch eine Reihe von Gemälden mit profaner Thematik, wie sie die grazile Lucretia darstellt, eines der bekanntesten Werke aus dem beachtlichen Bestand an Bildern von Lucas Cranach dem Älteren in der Gemäldegalerie, sowie durch bürgerliche und aristokratische Renaissanceporträts.

bis 31. Juli 2009, Di–So 10–18 Uhr

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Holzapfel & Weigand

Das nomadische Kriterium

In seiner ersten Präsentation in Österreich zeigt der in Berlin lebende Künstler Olaf Holzapfel Installationen, Skulpturen und Fotografien einer sich in beständigem Aufbruch befindlichen Lebenswelt. Olaf Holzapfel gehört zu einer neuen Generation von bildenden Künstlern, die diese Räume des Übergangs entdecken und nach dem Substanziellen im Alltag des transformatorischen Lebens suchen. Wie bewegt man sich durch architektonische Räume in Megastädten, wie navigiert man durch den Cyberspace, welche Signale und Zeichen leiten unsere Wahrnehmung?

Olaf Holzapfel bearbeitet diese Themen mit einer eigenwilligen, verdichteten und konzeptionellen Bildsprache. Das Zusammentreffen verschiedener Realitätsebenen findet in seinen Werken in einem bestimmten Zwischenraum der Unschärfe statt und verdeutlicht den fließenden Übergang von einer flachen, zeichenhaften Welt in den Raum und umgekehrt. Holzapfels Skulpturen bestehen aus Acrylglas, Blech oder Weich-PVC und sind mit ihren eingefrorenen Faltungen und Deformationen Zwitterwesen zwischen organischen und geometrischen Strukturen. Seine Installationen aus verschachtelten und verschnürten Hartpappen konstruieren labile Architekturen und Behausungen – eine Auseinandersetzung mit temporären Squatter-Architekturen und räumlichen Matrizes.

25. April bis 14. Juni 2009

Hans Weigand (Innsbruck/Wien/Berlin)

Die Galerie im Taxispalais präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum eine umfassende Werkschau des Künstlers Hans Weigand. Während im Landesmuseum sein neues, begehbares Panoramarundgemälde mit rund 30 Meter Umfang zu sehen sein wird, zeigt die Galerie im Taxispalais eine Reihe von Werkkomplexen aus dem vielseitigen Œuvre des Künstlers. Weigand konzipiert unter anderem eine große, begehbare Installation mit interaktiven Computeranimationen. Weiters ist eine Auswahl seiner großformatigen Bilder zu sehen, in denen er Sujets aus der Medien- und Popkultur, wie Krieg, Liebe, die Großstadt oder auch die Welt der Surfer zu kaleidoskopischen Panoramen der Gegenwart verschmelzen lässt. Die Verschränkung unterschiedlicher gesellschaftlicher, kultureller und sozialer Bedeutungsebenen, die Weigands Bildfindungen auszeichnet, spiegelt sich auch in seinem formalen Ansatz des Collagierens und der Vermischung verschiedener Bildproduktionstechniken. So konfrontiert er gestische Malweisen spielerisch leicht mit hyperrealistischem, fotografischem Computerdruck und verschränkt Bezüge auf klassische Werke aus der Kunstgeschichte mit neuen Medien und populären Ästhetiken wie Fantasy, Psychedelik und Comic.

26. Juni bis 23. August 2009

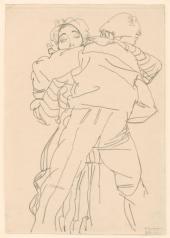

Österreichischer Grafikwettbewerb

Der alle zwei Jahre vom Land Tirol ausgeschriebene Österreichische Grafikwettbewerb zählt zu den traditionsreichsten und begehrtesten Kunstwettbewerben in Österreich. Dabei werden von einer internationalen Jury bis zu 13 Preise vergeben. Die Ausstellung und der Katalog zum Wettbewerb präsentieren die ausgezeichneten Arbeiten. Der Wettbewerb ist offen für alle Künstler(innen) aus Österreich und Südtirol und bietet insbesondere für die jüngere Generation die Möglichkeit, sich in einem umfassenden Vergleich zu beweisen. In der Rückschau wird deutlich, dass viele später in Österreich etablierte Künstler(innen) unter den Preisträger(inne)n aufscheinen, wie Oswald Oberhuber, Maria Lassnig, Arnulf Rainer, Ernst Caramelle oder Elke Krystufek. Die Früherkennung wichtiger Künstlerpersönlichkeiten gilt als eines der wesentlichen Qualitätskriterien des Österreichischen Grafikwettbewerbs, der über die Jahre hinweg zu einer wichtigen „Institution“ in der österreichischen Kunstszene geworden ist.

5. bis 20. September 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Kunst in der Natur – das Tageslichtmuseum

Lichtdurchflutet liegt das schneeweiße Bauwerk an der weltberühmten Lichtentaler Allee als direkter Nachbar der vor rund 100 Jahren erbauten Staatlichen Kunsthalle. Das Wechselspiel der Blickachsen von der Natur zur Kunst und aus dem Museum zurück in die Lichtentaler Allee übt eine große Faszination aus.

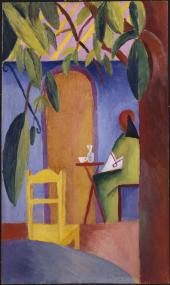

Nicht weniger attraktiv als die Architektur ist das Ausstellungsprogramm 2009 des noch jungen Museumshauses. Noch bis 14. Juni 2009 zeigt das Museum Frieder Burda Die Künstler der Kaiser: von Dürer bis Tizian, von Rubens bis Velázquez. Mit dieser Ausstellung wird erstmals in Deutschland ein Querschnitt der Habsburger Sammlerdynastie von Kaiser Maximilian I. bis Maria Theresia beleuchtet. Ab 27. Juni bis 11. Oktober 2009 widmet sich das Museum dem „Blauen Reiter“, einer der bedeutendsten Künstlervereinigungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Zu sehen sind Meisterwerke aus der Städtischen Galerie im Lenbachhaus München, darunter das Blaue Pferd von Franz Marc. Den Abschluss des Jahres bildet vom 24. Oktober 2009 bis 31. Januar 2010 die große Retrospektive Georg Baselitz. Malerei und Plastik mit Gemälden und Skulpturen aus renommierten Privatsammlungen.

Richard Meier, der unter anderem mit dem Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main, dem Getty Center in Los Angeles und dem Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona bereits mehrere viel beachtete Museumsbauten errichtet hat, vergleicht den Bau mit einer „großen Villa“. Für den Architekten entstand an der berühmten Baden-Badener Lichtentaler Allee ein „Juwel im Park“. Das Museum besticht durch seine klare Struktur sowie den Einsatz von Licht und Glas. Es eröffnet sich eine wechselweise Beziehung von innen nach außen, von der Kunst in die Natur und von der grünen Allee hinein in die Welt der Kunst. So entstand ein sehr anspruchsvolles „Tageslichtmuseum“.

Bauherrin ist die Stiftung Frieder Burda, die 1998 vom Baden-Badener Kunstmäzen gegründet wurde. Wichtigstes Ziel der Stiftung ist es, die international renommierte Sammlung auf Dauer der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro wurden in vollem Umfang von der Stiftung Frieder Burda getragen. Öffentliche Mittel kamen nicht zum Einsatz. Dies gilt auch für den laufenden Betrieb des neuen Museums.

Beim Aufsichtspersonal hat sich das Museum Frieder Burda für die WWS-Strube-Unternehmensgruppe entschieden. Der Dienstleister mit Sitz in Lingen stellt das professionelle Aufsichtspersonal. Das Leitmotiv von Strube: Besucher werden wie Gäste behandelt.

Die Sammlung Frieder Burda hat ihre Wurzeln im Expressionismus und umfasst heute mehr als 800 Gemälde, Skulpturen und Arbeiten auf Papier. Schwerpunkte sind die klassische Moderne und die zeitgenössische Kunst. Die Sammlung besitzt mit insgesamt acht Werken einen überzeugenden Werkkomplex des späten Picasso.

Amerikanische Künstler des abstrakten Expressionismus begründeten den Ruhm der New Yorker Schule. Neben Gemälden von Adolph Gottlieb, Willem de Kooning, Jackson Pollock und Mark Rothko enthält die Sammlung ein Hauptwerk von Clyfford Still – eine Seltenheit in der europäischen Museumslandschaft. Herausragend dokumentiert die Sammlung eine Auswahl deutscher Kunst der Nachkriegszeit. Die wichtigsten und umfangreichsten Werkkomplexe bewahrt die Sammlung von Gerhard Richter, Sigmar Polke und Arnulf Rainer.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Berggasse 19

Ausstellung über die Entstehung der Psychoanalyse

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Kunst im 20. Jahrhundert

Seit der Eröffnung des neuen Franz-Marc-Museums 2008 haben bereits mehr als 80000 Gäste das neue Haus oberhalb des Kochelsees besucht. Die Intimität der Räume, die Qualität der Sammlung, der dialogische Ansatz ihrer Präsentation und die Verbindung von Kunst und Natur in der überwältigenden Landschaft Oberbayerns werden von den Besuchern besonders geschätzt.

Bis zum Beginn von Umbau und Erweiterung wurden im Franz-Marc-Museum mehr als 150 Werke aus dem Nachlass Franz Marcs gezeigt, der durch Leihgaben aus Privat- und Museumsbesitz, durch Neuerwerbungen sowie durch Dokumente zum Leben des Malers ergänzt wurde.

Das neue Museum enthält über diese Bestände hinaus die bedeutende Sammlung der Stiftung Etta und Otto Stangl. Im Kernbestand der neuen Sammlung, die auf den Wuppertaler Sammler und Mäzen Rudolf Ibach zurückgeht, ist neben der Kunst des „Blauen Reiters“ mit besonderem Schwerpunkt auf Franz Marc der „Brücke“-Expressionismus mit wichtigen Werken vertreten. Hinzu kommen herausragende Arbeiten Paul Klees sowie bedeutende Gemälde der Vertreter von „ZEN 49“, der Gruppe abstrakter Maler, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Galerie Stangl in München zusammenfand. Auch im neuen Museum steht Franz Marc im Zentrum. Seine Werke werden im Dialog mit jenen seiner Zeitgenossen und Künstlerfreunde präsentiert.

Ausstellung im Sommer 2009:

Der große Widerspruch – Franz Marc zwischen Delaunay und Rousseau

Im Kreis des „Blauen Reiters“, der deutschen Avantgardebewegung um Franz Marc und Wassily Kandinsky, ist das Interesse für Frankreich groß: Man reist nach Paris, trifft dort französische Malerkollegen und setzt sich mit aktuellen Tendenzen auseinander. Franz Marc lernte Robert Delaunay 1912 in Paris kennen und war fasziniert von den „Fensterbildern“, die er in seinem Atelier bewundern konnte. Delaunay inspirierte auch die Freunde Marcs vom „Blauen Reiter“, was auch im gleichnamigen Almanach, der 1912 in München erschien, mit vielen Abbildungen zum Ausdruck kam. Bei der Suche nach Grundlagen für eine „neue“ Kunst erweckte der große Naive Henri Rousseau ebenso tiefe Bewunderung und Faszination. Stand Robert Delaunay im Almanach Der Blaue Reiter für die große Abstraktion, so repräsentierte Rousseau die große Realistik. Der Spannungsbogen zwischen diesen beiden Polen ist Thema der Ausstellung, die sich damit auch einer wichtigen Episode des deutsch-französischen Dialogs im 20. Jahrhundert widmet.

Mit Werken von Robert Delaunay, Henri Rousseau, Franz Marc, Wassily Kandinsky, Alexej Jawlensky, Paul Klee, August Macke, Gabriele Münter, Adolf Erbslöh und anderen.

Zur Ausstellung erscheinen ein Katalog, herausgegeben von der Franz-Marc-Museumsgesellschaft, und ein Begleitheft in deutscher und französischer Sprache, herausgegeben vom Goethe-Institut Nancy, Frankreich. Begleitveranstaltungen zur Ausstellung finden in München und Kochel statt. Die Veranstaltungstermine finden Sie unter www.franz-marc-museum.de.

21. Juni bis 13. September 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Kunst aus 100 Jahren 1908–2008. Highlights der Daimler Kunst Sammlung

Der bis heute auf rund 1800 Werke von mehr als 600 Künstlern angewachsene Bestand erlaubt einen einmaligen Überblick über bedeutende Entwicklungen und Stile der internationalen Kunst des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Die Highlights der Daimler Kunst Sammlung konzentriert das Museum und Galerie im Prediger vom 15. Mai bis 13. September und zeigt dazu rund 100 Werke aus 100 Jahren. Das Spektrum reicht von der klassischen Moderne und Nachkriegsavantgarde über europäisches Zero und Minimalismus bis zu Auftragswerken und internationaler zeitgenössischer Kunst.

Klassische Moderne – von Josef Albers zur Nachkriegsavantgarde

Mit engem Bezug zum südwestdeutschen Raum liefert der Werkkomplex der klassischen Moderne ein hervorragendes Bild der Kunstentwicklung bis in die 1960er-Jahre. Stellvertretend dafür stehen in der Ausstellung Namen wie Josef Albers, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Adolf Fleischmann, Jean Arp und Richard Paul Lohse.

Europäisches Zero – Minimalismus in Europa und Amerika

Arbeiten von Heinz Mack, Herbert Oehm, Enrico Castellani und Dadamaino rich-

ten ein besonders Augenmerk auf Zero als europäische Bewegung. Die Verbindung einer europäischen strukturell-konstruktiven Malerei mit amerikanischen Tendenzen – Minimal Art, Farbfeldmalerei, Hard Edge, Op-Art – lassen beispielhaft Werke von Charlotte Posenenske, Franz Erhard Walther und Hanne Darboven ablesen. Als Referenzwerk reduktionistischer amerikanischer Malerei steht ein 1969 entstandenes Bild von Robert Ryman.

Internationale zeitgenössische Kunst

Aus gattungsübergreifenden Auffassungen speisen sich die Arbeiten so bedeutender Konzeptkünstler wie John M. Armleder und Gerwald Rockenschaub. In Neo-Geo-Bildern, Objekten und Skulpturen, Poster- und Videoarbeiten lassen sie den Stilkanon der Moderne aus der Distanz der Pop- und Fluxusgeneration gleichsam Revue passieren, kritisch die Utopien der Moderne reflektierend. Internationale Minimalismustendenzen werden weitergedacht, unter anderem im Werk von Liam Gillick, Gail Hastings und Mathieu Mercier. Substanzielle Recherchen im Bereich neuer Bildmedien betreiben Jane Alexander, Are You Meaning Company, Sylvie Fleury, Philippe Parreno, Andrea Fräser, Guy Tillim, Vincent Szarek und Heimo Zobernig, die alle mit herausragenden Werken vertreten sind.

Car-related – Auftragswerke

Werke der Pop-Art-Leitfigur Andy Warhol aus seiner Serie Cars und des New Yorker Künstlers Robert Longo aus der Reihe Cars From Above stehen ganz im Zeichen des Themas Automobil. Beide Werkgruppen entstanden aus Auftragsvergaben für die Daimler Kunst Sammlung und bilden Glanzpunkte der Präsentation. Die Arbeiten von Warhol und Longo ergänzen Skulpturen und Bildobjekte, deren lackglänzende Oberflächen an Design und Ästhetik des Automobils anknüpfen, sowie von Videoarbeiten mit Referenzen an das Automobil.

Tradition und Aktualität

In der Zusammenschau ermöglicht die Ausstellung nicht nur einen lebendigen und facettenreichen Blick auf klassische Traditionen abstrakter Kunst. Über eine Präsentation von Skulpturen und Videos führt sie mit den Themen Automobil, Readymade und neue Medien zu multimedialen Werken von Künstlern aus Australien, Brasilien, Japan, Südafrika und den USA und eröffnet ein Bild aktueller Diskussionen und Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst.

15. Mai bis 13. September 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Kinder, Krätze, Karitas. Waisenhausgeschichte in den Franckeschen Stiftungen

Mit dem Bau eines Waisenhauses legte der Theologe August Hermann Francke (1663–1727) den Grundstein für sein Lebenswerk. Was 1698 als Armen- und Waisenanstalt vor den Toren Halles begann, entwickelte sich innerhalb von 30 Jahren zu einer einzigartigen Schulstadt mit mehreren Schulen – für Waisen bis zum adeligen Zögling –, Druckerei, Buchhandlung, Apotheke, Handwerksbetrieben, Gärten, einem Krankenhaus sowie wissenschaftlichen Instituten. Die Schulstadt, deren pädagogische und religiöse Reformen den Ruf Halles durch ganz Europa und bis nach Übersee trugen, galt Zeitzeugen als das „neue Jerusalem“. Während ihrer Blütezeit lebten und arbeiteten hier bis zu 3000 Menschen.

Das bis heute erhalten gebliebene und weltweit einmalige Bauensemble der Franckeschen Stiftungen steht auf der Vorschlagsliste der UNESCO. Der Lindenhof mit dem längsten Fachwerkhaus Europas oder die beeindruckende Historische Bibliothek von 1728 faszinieren ebenso wie die barocke Kunst- und Naturalienkammer im ehemaligen Schlafsaal des Waisenhauses. Ursprünglich für den anschaulich-praktischen Schulunterricht angelegt, gehört sie zu den wenigen noch erhaltenen Vorläufern des modernen Museums und gilt als einzige vollständig erhaltene Kuriositätenkammer Europas, die den ganzen Wissenskosmos des 18. Jahrhunderts umfasst.

Eingebettet in die Geschichte der Waisenfürsorge vom Mittelalter bis zur Gegenwart, illustriert die Jahresausstellung im Historischen Waisenhaus mit über 400 Objekten die Kraft und Wirkungen der von Halle ausgehenden Reformen. Im Gegensatz zur gängigen Arbeitserziehung von Waisenkindern war der Alltag in Halle von christlicher Erziehung und einem aufgeklärten pädagogischen Konzept geprägt, sollten Franckes Schüler doch später dessen Ideen in die Welt tragen. Schon im 18. Jahrhundert wurden in Europa, Nordamerika oder Südindien Einrichtungen getreu dem berühmten halleschen Vorbild gegründet. Auch die Diakonie, die Realschule in Deutschland, die erste protestantische Mission und Millionen deutschsprachiger Volksbibeln haben ihren Ausgangspunkt in den Franckeschen Stiftungen.

Die Eröffnung der Jahresausstellung krönt ein ganz besonderes Ereignis: Georg Friedrich Händel gehörte zu den Förderern des 1739 gegründeten Foundling Hospital in London. Sein erstes Benefizkonzert für das Waisenhaus (in Anwesenheit des Prinzen und der Prinzessin von Wales) bot ein opulentes Programm mit Auszügen aus Werken, die heute zu den bekanntesten von Händel zählen, sowie das extra für diesen Anlass komponierte „Foundling Hospital Anthem“. Dieses außergewöhnliche Konzert erklingt in historischer Aufführungspraxis im Waisenhaus Franckes und in Händels Geburtsstadt Halle authentisch wieder.

Informationen

Kinder, Krätze, Karitas. Waisenhäuser in der frühen Neuzeit

Jahresausstellung 2009

17. Mai bis 4. Oktober 2009

Historisches Waisenhaus

Vorschau 2010

Gebaute Utopien. Jahresausstellung 2010

Mai bis Oktober 2010, Historisches Waisenhaus

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.