Tickets und Infos Wien Museum Karlsplatz Handschriften aus fünf Jahrhunderten. Autographen aus der Sammlung Otto Kallir

Das Gold der Steppe

Die Skythen und mit ihnen kulturell eng verwandte Völker prägten vom 8. bis zum 3. vorchristlichen Jahrhundert die Geschichte des eurasischen Steppengürtels. Zu allen Zeiten war dieses Gebiet der Korridor für den Transfer von Gütern und Ideen zwischen Europa und Asien.

Im Lauf des 3. Jahrhunderts vor Christus wurden die Skythen von den Sarmaten verdrängt, die später ein ähnliches Schicksal ereilen sollte, als sie im 4. Jahrhundert nach Christus den Hunnen weichen mussten.

Die Skythen wie auch die Sarmaten waren Reiternomaden, welche die Steppen von Sibirien bis zum Schwarzen Meer bevölkerten. Sie lebten in straff organisierten hierarchischen Gesellschaften und hatten eine hoch entwickelte Kultur – ihre kunstvolle Metallbearbeitung ist bis heute unerreicht, und auch die Faszination ihrer legendären Kampftaktik zu Pferd mit Pfeil und Bogen ist ungebrochen.

Die Berichte des griechischen Geschichtsschreiber Herodot aus dem 5. Jahrhundert vor Christus finden heute ihre archäologische Bestätigung in den monumentalen Grabhügeln, die man seit nahezu 300 Jahren in den Weiten der eurasischen Steppe entdeckt und erforscht. Die eindrucksvollste Hinterlassenschaft dieser Völker ist ihr Gold. Aus Gold schufen sie Meisterwerke von Weltrang. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen kostbare Grabbeigaben aus Gold und Silber, oft luxuriös mit Edelsteinen verziert, darunter Schmuckstücke, Gürtelschnallen, Prunkhauben, Zaumzeugbeschläge, Waffen und Gefäße, aber auch kunstvolle Keramiken.

Ermöglicht wurde diese groß angelegte Schau durch die Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum Wien. Die rund 200 kostbaren Objekte aus den Sammlungen der Eremitage in Sankt Petersburg und den historischen Museen in Kiew und Asow werden einen faszinierenden Eindruck von den Traditionen, vom Reichtum und von der Kunstfertigkeit dieser außerordentlichen Kulturen vermitteln.

26. April bis 26. Oktober 2009

Haus der Musik – das Klangmuseum

Das Haus der Musik ist Infotainment, Entertainment und Edutainment, es eröffnet unkonventionell und erlebnisorientiert neue Zugänge zur Musik und zu Klang- und Geräuschwelten. Das Haus der Musik vermittelt dem Besucher vollkommen neue Erfahrungen und Hörerlebnisse und weicht bewusst von der klassischen Musikvermittlung ab. Es ist ein modernes Museum, interaktiver Klangraum, Aufführungsort und Ort der Begegnung mit lebendiger Musik.

Das Haus der Musik befindet sich im ehemaligen Palais Erzherzog Carl in der Wiener Innenstadt und ist zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, denen hier ein eigenes Museum gewidmet ist.

Machen Sie eine musikalische Zeitreise zu den großen Meistern der Wiener Musiktradition, und erleben Sie die Welt von Mozart, Haydn, Beethoven, Strauß und anderen mehr. Erproben Sie Ihr musikalisches Talent am virtuellen Dirigentenpult, komponieren Sie Ihren eigenen Walzer, oder experimentieren Sie mit Klängen, Geräuschen und Instrumenten, wie es sie weltweit nur im Haus der Musik gibt.

Specials:

Die Haus-der-Musik-MemberCard

Ein Jahr lang um 27 Euro auf musikalische Entdeckungsreise gehen und Mitglied im Haus der Musik werden: MemberCard-Besitzer erhalten zudem um 50 Prozent ermäßigten Museumseintritt für eine Begleitperson, 10 Prozent Ermäßigung auf alle Produkte im Museumsshop sowie 10 Prozent Ermäßigung für das Mozarthaus Vienna. Ein besonderes Highlight: Für MemberCard-Besitzer ist der Eintritt zu den monatlich stattfindenden Live-on-Stage-Konzerten im Haus der Musik gratis!

Live on Stage – Music Nights

Einmal im Monat wird das Haus der Musik zur Konzertbühne und präsentiert Künstler in Kooperation mit der „Vienna Songwriting Association“. Der Ticketpreis für die Konzerte beträgt einheitlich 10 Euro und beinhaltet zusätzlich eine Eintrittskarte für die Ausstellungen im Klangmuseum.

Kinder im Haus der Musik

Das Haus der Musik bietet ein umfangreiches Kinderprogramm, von den beliebten Kinderkonzerten mit Marko Simsa und Bernhard Fibich über spezielle Kinderführungen bis zu einem Kinderclub, der eine Vielzahl von Vorteilen bietet.

Haydn-Konzertreihe

Im Haydn-Jubiläumsjahr 2009 bietet das Haus der Musik zusätzlich zu seiner Haydn-Ausstellung eine Konzertreihe im Innenhof mit ausgewählten Haydn-Werken bei freiem Eintritt.

Juni, Juli, August, jeden Samstag 15–16 Uhr

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Macht des Wortes & Macht des Bildes

Stift Sankt Paul: Macht des Wortes – Mönchtum im Spiegel Europas

Wörter sind Meilensteine der Geschichte. Sie können vernichten und aufbauen, bewegen und verändern. Und in ihnen spiegelt sich das Wissen vieler Epochen. Wissen ist Macht. So ist es, und so war es.

In Umberto Ecos Roman Der Name der Rose steht diese Welt des Wissens und der Bücher im Mittelpunkt einer Geschichte, die „unter die Haut“ geht.

Die Europaausstellung im Benediktinerstift Sankt Paul beleuchtet dieses Ringen um Wissen und Macht neu und versucht, alle Facetten aufzuzeigen – vom ältesten Buch Österreichs (Anfang 5. Jahrhundert) bis hin zu den verbotenen Manuskripten, die einer strengen Zensur unterlagen. Heute wird gezeigt, was im „finsteren“ Mittelalter verboten war.

Die Merseburger Zaubersprüche, zwei Zauberformeln, welche die einzigen erhaltenen Zeugen germanisch-heidnischer Religiosität in althochdeutscher Sprache sind, Die Geschichte des Lachens von Aristoteles oder alte irische Zauberformeln sind ebenso zu betrachten wie Prachtkodizes aus dem Vatikan. So bekommt der Besucher zu sehen, was vielen Generationen zuvor verwehrt war, und begibt sich auf die Spuren des Mönchtums im Spiegel Europas. Vieles, was unsere Geschichte prägte, hat seinen Ursprung im Mönchtum.

Viele beeindruckende Bauwerke entstanden, die heute noch das Mühen der Gottsuche als steingewordenes Credo darstellen. Neben herausragenden Werken der europäischen Buchkunst sind Kostbarkeiten des Kunsthandwerks und der Malerei zu sehen.

Namen wie Albrecht Dürer, Peter Paul Rubens, Tilman Riemenschneider und Anthonis van Dyck sind ebenso vertreten wie Ribera, Lucas Cranach oder Kremser Schmidt.

Eine atemberaubende Welt öffnet sich den Sinnen. Gewaltige Gewölbe, geheime Gänge und prachtvolle Säle bilden die Kulisse einer einmaligen Schau. Was in Ecos Roman als Fantasiegebilde entstand, ist in Sankt Paul durch die bauliche Adaptierung verschütteter Räume Wirklichkeit geworden. Ein Eldorado für den Bücherfan ist die neue Bibliothek in den uralten Gewölben unter den bisher bekannten Räumen des Klosters.

Kostbarkeiten der Gold- und Silberschmiede runden das Angebot für den Betrachter ab und sind Teil der über 1000 Exponate aus ganz Europa, die es auf einer riesigen Ausstellungsfläche zu bestaunen gibt.

Kristalldom

Die Inszenierung der Schöpfungstage und des Lebens des heiligen Benedikt durch Peter Hans Felzmann in einer atemberaubenden Kellerwelt versetzt den Besucher in Staunen und entführt ihn in eine andere Zeit. Der Kristalldom stellt sich als eines der Highlights der Europaausstellung dar und lädt im Planetarium zum Träumen ein und gebietet Ehrfurcht vor der Virtuosität der Architektur des Mittelalters.

Barockgarten und Kräutergarten

Wer jedoch dem Stress des Alltags entfliehen möchte, kann sich im historischen Barockgarten bei einer Tasse Kaffee im Gartenschlössl Belvedere erholen und den Ausblick und die Ruhe im „Paradies Kärntens“ genießen. Bestimmt ist gegen die Hektik dieser Zeit auch ein Kraut gewachsen, vielleicht findet man dieses sogar im neu angelegten Kräutergarten oder in einem der Tees, die in der eigenen Kräuterapotheke zum Verkauf angeboten werden.

Kinderprogramm

Nicht vergessen hat man im Stift Sankt Paul auf die kleinen Gäste. So begeben sich die Kinder gemeinsam mit dem Klosterkobold Muki auf Entdeckungsreise und können nach erfolgreicher Rätselrallye eine kleine Überraschung im Museumsshop abholen. Und während die Erwachsenen durch die spannende Ausstellung spazieren oder bei einem guten Gläschen Stiftswein im Restaurant entspannen, können sich die ganz Kleinen in der Kinderbetreuungsstätte vergnügen.

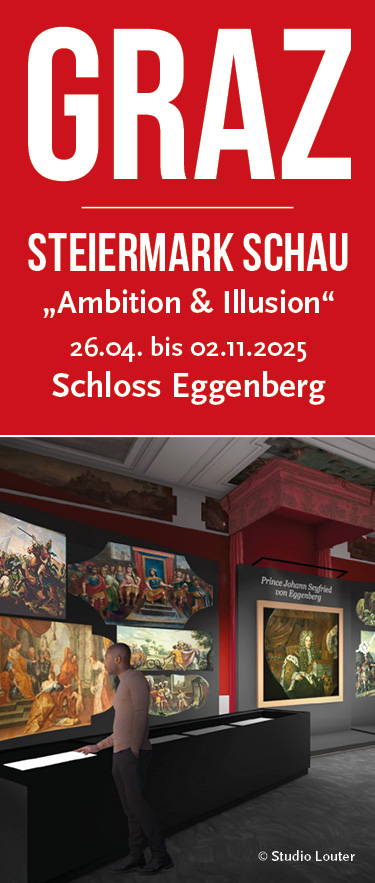

Macht des Bildes

Der „Macht des Wortes“ wird im Werner-Berg-Museum in Bleiburg die „Macht des Bildes“, die Fähigkeit der Bilder in der Erscheinung Sinn und Bedeutung zu schaffen, gegenübergestellt.

Der Besucher erfährt, wie große österreichische Künstler des

20. Jahrhunderts Visionen von Transzendenz und Göttlichkeit in ihren Bildern zu zeigen vermochten. Der Bogen der über 50 ausgewählten Künstler reicht von Albin Egger-Lienz, Alfred Kubin, Egon Schiele und Oskar Kokoschka über Anton Kolig, Herbert Boeckl, Max Weiler, und Arnulf Rainer bis zu Hermann Nitsch und Hubert Schmalix. Dabei erstaunt die enorme Vielfalt der Positionen, ist doch ebendiese Vielfalt einzelner Stimmen auch eine besondere Eigenschaft des vereinten Europa, in dem die Ausschließlichkeit eines Gottesbildes im Aufeinanderprallen der Religionen kaum mehr zu fordern ist. Die Fülle der ausgewählten Werke in den verschiedensten Techniken ergibt gleichzeitig einen eindrucksvollen Überblick über die Geschichte der österreichischen Moderne, deren Besonderheit und Eigenart im Kontext der Entwicklung der europäischen Kunst des 20. Jahrhunderts zur Darstellung kommt. Dabei zeigt sich in verblüffender Weise, wie sich alle Künstler – sei es im Zentrum, sei es am Rande ihres Werks – dem Thema des Göttlichen gestellt haben. Die vertretenen Positionen reichen von vielfältigen, keineswegs nur christlichen Zeichen des persönlichen Glaubens über das fantastisch Visionäre bis zum ketzerischen Sichwundreiben an einer alten, überbordenden barock-katholischen Bild- und Anschauungstradition. Wie haben die Künstler, jeder Einzelne von ihnen, Göttlichkeit erlebt? Dies wird zur zentralen Frage der Ausstellung.

Besondere Berücksichtigung erfährt dabei das im Museum sonst beheimatete Werk Werner Bergs. Erstmals zeigt der neue Skulpturengarten Meisterwerke zeitgenössischer Bildhauerkunst.

Tanzfestival

Beim Tanzfestival, in dem ein eigens für diesen Zweck geschaffenes Werk von Johann Kresnik und Karlheinz Miklin zur Uraufführung kommt, wird Bleiburg zum Zentrum aktuellster performativer Kunst.

Europafeste sowie kulinarische Kostbarkeiten veredeln das Angebot der Europaausstellung, die auf diesem Weg zwei Regionen miteinander verbindet und den Begriff Europa neu interpretiert.

26. April bis 8. November 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Zauber der Ferne. Imaginäre Reisen im 19. Jahrhundert

Die große, weite Welt hat die Menschen seit jeher fasziniert. Doch erst mit dem Kolonialismus, dem beginnenden Tourismus und der Reiseliteratur rückte die Ferne plötzlich in greifbare Nähe. Reisen blieb allerdings noch lange eine elitäre Angelegenheit.

Wie in London und Paris kam es in Wien zu einem Boom von Panoramen, Guckkästen, "optischen Zimmerreisen" und Bühnentricks. Wichtigstes „Reisebüro" war der Prater: In Präuschers Panopticum – einem Wachsfigurenkabinett – begegnete man einem „Kupfer-Indianer aus den Rocki-Bergen" und einem „Japaneser Preiskämpfer".

In der Ausstellung „Zauber der Ferne. Imaginäre Reisen im 19. Jahrhundert” sind Guckkästen mit den dazu gehörenden Stadtansichten, eine Laterna Magica für Nebelbildprojektionen, Kosmoramen, Dioramen und der Nachbau eines Kaiserpanoramas mit 25 Stereoskopen zu sehen. Dazu kommen Plakate, Bühnenbildmodelle und Ausschnitte aus frühen Reisefilmen: Eine bunte Revue der Schaulust, die Welt aus der Perspektive des 19. Jahrhunderts.

Veranstaltungsvorschau: Zauber der Ferne. Imaginäre Reisen im 19. Jahrhundert - Wien Museum Karlsplatz

Keine aktuellen Termine vorhanden!Jan Fabre. From the Cellar to the Attic. From the Feet to the Brain

Der Künstler, Theatermacher und Autor Jan Fabre wurde 1958 in Antwerpen geboren. In den späten Siebzigerjahren studierte er an der Königlichen Akademie der bildenden Kunst und am Städtischen Institut für angewandte Kunst in Antwerpen. Seine ersten Arbeiten stammen aus dieser Zeit. Das Werk von Jan Fabre umfasst Installationen, Skulpturen, Zeichnungen, Filme und Performances. Im Lauf der Jahre hat er ein beachtliches OEuvre geschaffen und internationale Anerkennung gefunden.

Veranstaltungsvorschau: Jan Fabre. From the Cellar to the Attic. From the Feet to the Brain - Kunsthaus Bregenz

Keine aktuellen Termine vorhanden!Hieronymus Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien

Hinter der Marke Löschenkohl verbirgt sich ein geschickter Kupferstecher, Verleger und frühindustrieller Unternehmer. Produziert wurde alles, was sich gut verkaufte:

In der Manier eines Sensationsreporters zeigte Löschenkohl das Geschehen am Hof ebenso wie Hinrichtungen oder Ereignisse der Tagespolitik. Mit drastischen Karikaturen verunglimpfte er Österreichs Feinde, mit Apotheosen der Aufklärung hofierte er Kaiser Joseph II.

Am bekanntesten blieben Silhouetten, mit denen Löschenkohl die Crème de la Crème der Wiener Gesellschaft porträtierte. Von Naturforscher Ignaz von Born bis zu Mozart und Haydn entkam ihm niemand. Der ideenreiche Verleger mit Geschäftssitz am vornehmen Kohlmarkt bot nicht nur Stiche an, sondern auch schmuckvolle Kalender, Fächer oder Knöpfe.

Seine von vielen Zeitgenossen heftig kritisierte Arbeit bewegt sich zwischen Kunst und Kommerz.

Veranstaltungsvorschau: Hieronymus Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien - Wien Museum Karlsplatz

Keine aktuellen Termine vorhanden!Handschriften aus fünf Jahrhunderten. Autographen aus der Sammlung Otto Kallir

Die Wienbibliothek im Rathaus durfte 2008 eine sehr wertvolle und in ihrer Zusammensetzung und Vielfalt einmalige Autographenkollektion als Geschenk empfangen:

Die Sammlung von Otto Kallir, des legendären Wiener Kunsthändlers, die vor allem wichtige Quellen der österreichischen Geschichte der Neuzeit, daneben aber auch literarische und musikalische Zeugnisse des 19. und 20. Jahrhunderts enthält, wird nun in einer Intervention im Wien Museum Karlsplatz mit fünfzig ausgewählten Exponaten vorgestellt.

Veranstaltungsvorschau: Handschriften aus fünf Jahrhunderten. Autographen aus der Sammlung Otto Kallir - Wien Museum Karlsplatz

Keine aktuellen Termine vorhanden!Malerei, Musik, Skulptur & Fotografie

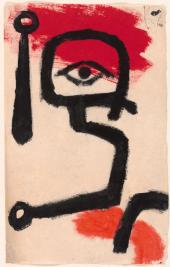

Paul Klee. Melodie/Rhythmus/Tanz

Paul Klees künstlerisches Leben stand immer auch im Zeichen der Musik: Er spielte ausgezeichnet Geige, war ein begeisterter Opern- und Konzertbesucher und schrieb scharfzüngige Musikkritiken. Lange Zeit schwankte er, ob er Maler oder Musiker werden wollte. Die Musik bezeichnete er in seinem Tagebuch als „Geliebte“, die Malerei aber als „ölriechende Pinselgöttin, die ich bloß umarme, weil sie eben meine Frau ist.“ Die Ausstellung Paul Klee. Melodie/ Rhythmus/Tanz thematisiert Klees Passion für die Musik und seine Auseinandersetzung mit der Musikalität, mit Melodie, Rhythmus, Polyphonie und Tanz. Sie vereint 200 Exponate, in denen Klee musikalische Aspekte strukturell oder thematisch umsetzt.

bis 1. Februar 2009

Karl Geiser. Fotografien

Karl Geiser (1898–1957), einer der bedeutendsten Schweizer Bildhauer des 20. Jahrhunderts, war auch ein obsessiver Fotograf. Mit der Kamera befreite er sich von den unerfüllbaren Ansprüchen, die ihn bei der Arbeit an den Skulpturen fast erdrückten. Seine Bilder zeigen einen intensiven, liebevollen Blick auf Menschen, fügen sich aber auch zu einer spontanen und berührenden Chronik seiner Gefühle. Die primär seiner Fotografien gewidmete Ausstellung wird ergänzt durch einige Skulpturen und eine Auswahl aus Geisers zeichnerischem und grafischem Werk.

8. November 2008 bis 8. Februar 2009

Balthasar Burkhard & Naoya Hatakeyama. Two Mountains

Two Mountains (Zwei Berge) ist ein künstlerisches Projekt, zu dem die beiden Fotografen, der Schweizer Balthasar Burkhard und der Japaner Naoya Hatakeyama eingeladen wurden. Sie befassten sich jeweils mit dem Blick auf die Bergwelt des anderen Landes und verknüpften so die Kriterien der Ansichtigkeit von Landschaft mit der jeweils individuellen fotografischen Bildsprache. Die beiden Werkskomplexe waren 2006 in Tokio in zwei aufeinanderfolgenden Ausstellungen präsentiert worden, das MdM Mönchsberg zeigt sie nun in einer direkten Gegenüberstellung.

8. November 2008 bis 8. Februar 2009

Das MdM Rupertinum zeigt die sensible Seite des Fotokünstlers Nobuyoshi Araki

Die Ausstellung Nobuyoshi Araki. Silent Wishes zeigt den jungen Araki und stellt diese Werke einer neuen Serie von 2006 gegenüber. Wie eine Klammer fungieren die ruhigen, stillen Bilder aus den 1970er Jahren und die aktuelle kontemplative Werkauswahl über das Gesamtschaffen des renommierten Künstlers hinweg: Der Blick richtet sich auf ruhige Interieurs, stille Szenen voll zarter erotischer Spannung, häusliches Ambiente und lineare Straßenzüge in einem Tokio jenseits der betriebsamen Business-Hektik. Das Herzstück der Ausstellung ist die Serie „My Wife Yoko“, welche die junge Frau des Künstlers auf der Hochzeitsreise, im eigenen Haus, bei Ausflügen beschreibt und umkreist.

Bis 11. Januar 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

„best before …“ – „zu verbrauchen bis …“

In der heutigen Zeit ist in unserer Gesellschaft der Konsum die „erste Bürgerspflicht“ und zur „leitenden Ideologie“ geworden. Vergessen die Aufrufe der 70er-Jahre zum Konsumverzicht, um der Selbstentfremdung durch den Konsumterror Einhalt zu gebieten. Selbst- und Fremdwahrnehmung funktionieren wieder vermehrt über den Kauf und Einsatz bestimmter Produkte, die „man haben muss“, und ihrer vermeintlichen Aura. Kunst und Konsum stehen dabei in einer Wechselbeziehung, nähern sich in ihrer Ästhetik einander an.

Die Ausstellung vereint acht Positio-nen vollkommen unterschiedlicher junger Künstler(innen) aus Deutschland, die diese Wechselbeziehung von Kunst und Konsum und die Allgegenwart von Konsum und Werbung sehr spielerisch und ironisch reflektieren und bewerben. Der Titel verweist augenzwinkernd darauf, dass die Aura, welche die Werbung suggeriert, von geringer Haltbarkeit sein kann, schnel-

ler Konsum ist angebracht („best before …“ – „zu verbrauchen bis …“).

Die Künstler(innen): Stephanie Guse, Hans Kotter, Heike Weber, Walter Eul, Jörg Koch, Michael Nitsche, Ulrik Happy Dannenberg, Ralf Edelmann.

bis 18. Januar 2009

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

Wissenschaft, Kunst und Kultur

Mit dem Archäologischen Park Magdalensberg in Pischeldorf, dem Römermuseum Teurnia in Sankt Peter in Holz und dem Botanischen Garten mit dem Bota-nikzentrum auf dem Kreuzbergl verfügt das Landesmuseum Kärnten zudem über drei bedeutungsvolle und sehenswerte Außenstellen. Außerdem werden der Wappensaal im Klagenfurter Landhaus, das Archäologische Museum Globasnitz/Hemmaberg sowie das Freilichtmuseum Maria Saal, das älteste Museum seiner Art in Österreich, wissenschaftlich betreut.

Kärntner Landesbibliothek

Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Herausgabe der Landesbibliografie sowie die Sammlung, Erschließung und Bewahrung aller in Kärnten erschienenen Medienwerke.

Die wichtigsten Fachgebiete:

• Geschichte, Politik, Verwaltung

• klassische Archäologie und andere Altertumswissenschaften

• Ur- und Frühgeschichte

• Volkskunde

• bildende Kunst und Kunstgeschichte

• Geowissenschaften

• Biologie

Himmelssteine … von Meteoriten, Kometen und Sternschnuppen

Wenn Sie glauben, Besuch aus dem Weltall gibt es nur in Science-Fiction-Romanen, dann wird die aktuelle Themenausstellung im Landesmuseum Kärnten Sie überraschen! Gewiss haben Sie schon des Öfteren Sternschnuppen am Nachthimmel beobachtet und sich beim Anblick dieser flüchtigen Leuchtspur etwas gewünscht. Auch die Bilder einiger berühmter Kometen sind Ihnen sicherlich im Gedächtnis. Aber direkt auf die Erdoberfläche stürzende Brocken aus Stein oder Metall, Meteoriten, sind viel seltener. Trotzdem geistern immer wieder Berichte über angebliche Meteoritenfälle und -funde durch die Medien, die viele Menschen dazu animieren, nach „außerirdischen“ Gesteinen Ausschau zu halten. Auch die Wissenschaft schenkt den „Himmelssteinen“ große Aufmerksamkeit. Lange Zeit waren sie die einzigen direkten Zeugen, die über die Zusammensetzung und Entwicklung anderer Himmelskörper, aber auch über den inneren Aufbau unserer eigenen Erde berichten konnten.

Was genau sind Meteoriten? Was passiert beim Aufprall dieser kosmischen Geschosse auf die Erdoberfläche? Welche unterschiedlichen Meteoritenklassen gibt es, und wie können sie von irdischem Gestein unterschieden werden? Dies sind nur einige Fragen, die in dieser Ausstellung geklärt werden.

bis 29. März 2009

Weitere Programm-Highlights

Führung durch die Themenausstellung Reineke Fuchs – Schlau im Bau

20. November 2008, 18 Uhr,

Landesmuseum Kärnten

Sonderpräsentation Zu Gast bei den norischen Königen von Waisenberg

noch bis 30. November 2008,

Landesmuseum Kärnten

Kuratorenführung durch die Themenausstellung Himmelssteine … von Meteoriten, Kometen und Sternschnuppen

11. Dezember 2008 und 29. Januar 2009, jeweils 18 Uhr, Landesmuseum Kärnten

„Mythos und Wahrheit: Der Stern von Bethlehem“. Vortrag von Prof. Manfred Posch

11. Dezember 2008, 19 Uhr,

Landesmuseum Kärnten

Adventskonzert – Besinnlichkeit und Harmonie zur Adventszeit, Advents-, Hirten- und Marienlieder aus Russland, Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich. Vokale und instrumentale Darbietungen auf Krummhörnern, Renaissanceblockflöten, Dudelsäcken, Drehleier, Schalmei und der historischen Tischorgel des LMK.

Mitwirkende: Männer-Oktett Suha und Ensemble Musica Claudiforensis.

17. Dezember 2008, 19.30 Uhr,

Landesmuseum Kärnten

Jahresausstellung

Karambolage 1809 – Kärnten

und der Franzosenkaiser

Der „Zusammenstoß“ Napoleons mit der Habsburgermonarchie im Jahr 1809 markierte viele Wendepunkte für Kärnten, Österreich und Napoleon selbst. Diese für Kärnten durch die Schlachten bei Malborghet und Predil eingeläuteten Umbrüche reichen von der Eingliederung Oberkärntens in die illyrischen Provinzen, der Sprengung der Klagenfurter Stadtmauer, der Hinrichtung des zum Kärnt-ner „Robin Hood“ stilisierten Briganten Krapfenbäck Simale bis hin zum Zusammenbruch der österreichischen Finanzen, der tief greifenden Änderung in der Politik der Habsburgermonarchie gegenüber Napoleon, die durch die Ablösung Stadions durch Metternich wohl auch das Ende des Franzosenkaisers ankündigte.

27. März bis 3. Dezember 2009

Eröffnung: 26. März 2009 um 19 Uhr

Landesmuseum Kärnten

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.

AnachB Routenplaner

AnachB Routenplaner

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.