Edvard Munch und das Unheimliche

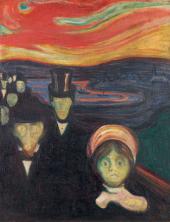

Munchs Werk ist von Liebe, Angst und Tod bestimmt. Die symbolbeladene Atmosphäre verleiht vielen seiner Werke eine unheimliche Komponente. Die Seelenzustände, die innere Zerrissenheit des Künstlers manifestieren sich in drastischen Bildfindungen, wie etwa in den Werken Angst oder Das Geschrei. Die Tragik in der sexuellen Beziehung wird im Bild Der Vampyr deutlich. Die Frau mit roten Haaren wie Schlangen saugt dem „männlichen Opfer“ das Blut aus. Weitere Höhepunkte der Ausstellung sind die Werke des Belgiers James Ensor mit seinen visionären Bilderfindungen oder Schlüsselwerke des Symbolismus, wie jene von Arnold Böcklin, Gustave Moreau und Cuno Amiet (Triptychon Hoffnung und Tod).

Die Ausstellung Edvard Munch und das Unheimliche spannt einen Bogen vom späten 18. Jahrhundert (Piranesi, Goyas Caprichos) bis zum frühen 20. Jahrhundert. Sigmund Freud wird 1919 in seinem Aufsatz Das Unheimliche die sprachlichen, künstlerischen und psychologischen Assoziationen untersuchen, die mit diesem Begriff in Zusammenhang gebracht werden.

Motive, die uns beunruhigen, die schreckliche Vorkommnisse, Martyrien, den Tod oder Teufel zeigen, waren in der europäischen Bildtradition seit jeher vorhanden, man denke etwa an Albrecht Dürers Ritter, Tod und Teufel oder die symbolgeladenen Phantasien des Hieronymus Bosch. Die berühmten, 1745 bis 1750 entstandenen Carceri Piranesis bedrücken im 18. Jahrhundert durch die Stimmung des Unheimlichen und Unzugänglichen. Goyas berühmte Radierung Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer (um 1799) ist ein Schritt in ein neues Denken, 100 Jahre später, 1900, schreibt Sigmund Freud das epochale Werk Die Traumdeutung. Nach den meisterhaften Zyklen Goyas um 1800 sind vor allem die Werke der Symbolisten in Deutschland, Frankreich, Belgien und Italien durchdrungen von unheimlichen Ideen. Am Ende dieser Reihe stehen die Künstler Edvard Munch, James Ensor und Alfred Kubin, deren Werke ihre eigenen übersteigerten Ängste und Seelenzustände in künstlerisch vollendeter Form dargestellt haben. Bisweilen erscheint, etwa bei Munch, das Bild zunächst nicht unheimlich, aber hintergründig ist das Beunruhigende spürbar, aus dem heraus es geschaffen wurde. Munch und andere waren fähig, das Verborgene sichtbar zu machen.

Egon Schiele hat in seinen frühen expressionistischen Jahren, 1911 und 1912, eine Reihe von beunruhigenden, mystischen Bildern geschaffen, wie zum Beispiel die Offenbarung, Tote Stadt, die Selbstseher und die Eremiten, ein moderner Totentanz.

Die Ausstellung gibt einen tief greifenden Einblick in die seelischen Abgründe der künstlerischen Vorstellungswelten. Die „Visionen des Unsichtbaren“ entführen in die Welt der (Alb-)Träume und Geister, in die Sphäre des Okkulten. Die Darstellungen der Ängste erzählen von Tod, Verlust, Sexualität oder auch vom „Bösen“. Die „Symbole des Unterbewussten“ werden hinter Masken entdeckt, am Ende und am Beginn von Treppen, in Spiegeln oder in unergründlichen Wasseroberflächen. Die Macht der geheimen, unvorstellbaren Geschichten faszinierte die Künstler in vielerlei Hinsicht. Ein wiederkehrendes Thema ist auch „das unheimliche Heim“: Verunsicherung, Angst und Gefahr brechen ein in das scheinbar Sichere, Vertraute der heimischen Umgebung. Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählen neben den Werken Munchs (unter anderem Angst [Abends auf der Karl Johan Gate], Die Pubertät, Das kranke Mädchen, die Madonna, Selbstporträt in der Hölle) jene des Belgiers James Ensor, Bilder von Arnold Böcklin und Gustave Moreau oder Cuno Amiets Triptychon Hoffnung und Tod, ein Schlüsselwerk des Symbolismus.

Die Querverbindungen zur Literatur der Zeit zeigen sich unter anderem in der Rezeption Edgar Allan Poes bei Ensor und Kubin oder in den Illustrationen Félicien Rops’ zu Les Diaboliques von Jules Barbey d’Aurevilly. Faszinierend sind die zu Georges Rodenbachs Roman Brügge, die tote Stadt entstandenen Arbeiten von Fernand Khnopff oder Georges Minne.

Ein weiteres Highlight aus Norwegen:

Aksel Waldemar Johannessen (1880–1922), ein Expressionist aus Norwegen

Das Leopold Museum widmet dem wiederentdeckten norwegischen Maler Aksel Waldemar Johannessen (1880–1922) einen repräsentativen Überblick. Rund 40 Gemälde zeigen zum ersten Mal die Hauptwerke des Künstlers in Wien. Die Kunstwerke wurden von Prof. Rudolf Leopold persönlich für die Ausstellung ausgesucht.

bis 11. Januar 2010

Ausstellungsvorschau:

Bambus, Blech und Kalebassen – das andere Spielzeug. Sammlung Fritz Trupp

In dieser Ausstellung werden über 300 Stücke der einzigartigen Spielzeugsammlung des österreichischen Ethnologen Dr. Fritz Trupp gezeigt. Die Exponate stammen aus Afrika, Asien und Lateinamerika und wurden von Kindern aus Alltagsmaterialien für den eigenen Bedarf hergestellt.

20. November 2009 bis 3. Februar 2010

Waber retrospektiv und Weggefährten.

„Linde tröstet Schubert“

Die Schau zeigt nicht nur die wichtigsten Arbeiten der international anerkannten Grafikerin und Malerin Linde Waber (geboren 1940), sondern bietet auch ein reichhaltiges Rahmenprogramm, bei dem die Weggefährten Wabers aktiv mitgestalten! Malerfreunde werden mit Bildern vertreten sein, Literaten schreiben für den Katalog, Schauspieler, Musiker und Filmemacher werden allwöchentlich das reichhaltige und enorm vielseitige Rahmenprogramm bestreiten.

12. Februar bis 24. Mai 2010

Informationen

Leopold Museum

Museumsplatz 1, A-1070 Wien

Tel. (+43-1) 525 70-0

täglich außer Di 10–18 Uhr, Do 10–21 Uhr

[email protected]

www.leopoldmuseum.org

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.