Kostbares en miniature & Verspieltes im Wien Museum

Schätze aus den Sammlungen des Wien Museums, präsentiert mit strikter Spielregel: Kein Exponat ist größer als 10 Zentimeter. Das betrifft Breite, Höhe, Tiefe und Durchmesser. Lupen sind vorhanden in dieser etwas anderen Ausstellung des Hauses auf dem Karlsplatz.

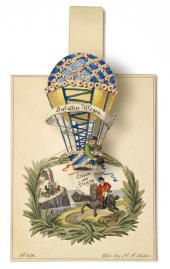

Ein Festival der Schaulust, ein Parcours des Entdeckens und Staunens, der zur Feinjustierung des Blicks einlädt. Im Biedermeier trieb man die Kunst der Miniaturisierung ans Limit – „Finger-Calenderl“, Miniaturbilder oder eine Pendeluhr in Fingerhutgröße zeugen von Virtuosität auf kleinstem Raum. Aber es gibt auch handfeste funktionelle Gründe, warum Dinge klein sind: Das gilt für Babyutensilien ebenso wie für Reiseteleskop oder Riechfläschchen. In Zeiten der Illegalität mussten auch politische Flugzettel klein sein.

Der Begriff „Wertvolles“ bezieht sich im Wien Museum nicht nur auf exquisite Kleinkunstwerke, sondern auch auf Zeitdokumente aus dem Alltag wie einen 50-Heller-Kassenschein aus dem Jahr 1920 „zur Linderung der Kleingeldnot“. An Kuriosem mangelt es nicht: Kaiserin Elisabeths Schuhknöpfler wird ebenso aus dem Depot geholt wie kleine, oft befremdliche Erinnerungsstücke an den Tod großer Meister: Holzsplitter von Schuberts Sarg, ein Stück von Beethovens Sterbekleid oder Zähne von Hugo Wolf. Die scheinbar absurde Einschränkung auf Bilder und Gegenstände unter 10 Zentimetern ist auch ein Kommentar zum Sammeln und Ordnen in einem Museum. Jedes System ist mutwillig, egal, ob chronologisch, alphabetisch, nach Inventarnummer oder nach Größe.

Noch bis 2. April ist im Wien Museum außerdem die viel gelobte Ausstellung Spiele der Stadt. Glück, Gewinn und Zeitvertreib zu sehen. Sie begibt sich auf die Suche nach den Spielräumen Wiens, von den Salons des 18. Jahrhunderts bis zu den heutigen Automatenhallen. Welche Spiele werden wo und von wem gespielt? Wie verändern sich die Spiele, und wie verändert sich der öffentliche Raum, der spielerisch erobert und genutzt wird? Deutlich werden soziale Differenzen: Im Café werden andere Spiele gespielt als im Wirtshaus, im bürgerlichen Wohnzimmer andere als in der Arbeiterwohnung.

Von klassischen Gesellschaftsspielen wie Tarock oder Schach erzählt die Ausstellung ebenso wie von der Rummymode der 20er-Jahre („Die Emmy spielt Rummy“) oder vergessenen Spielen wie „Glocke und Hammer“ oder dem Hasardspiel „Farao“. Ein Kapitel gilt Gassenspielen wie „Anmäuerln“ oder Reifentreiben und den öffentlichen Spielplätzen. Groß ist das Spektrum von Brett- und Kartenspielen in der Museumssammlung: Straßenbahn-Spiel, Wienerwald-Spiel, Veduten-Tarock, Zauberspiele, aber auch Erziehungsspiele für Knaben und Mädchen wie „Lohn und Strafe“ und politische Propagandaspiele.

Auch Raritäten sind zu sehen: die Tarockschatulle von Johann Strauß, ein Stadtspiel von Kol Moser oder Selbsterfundenes von Arnold Schönberg. Im Kapitel zum falschen und illegalen Spiel, bei dem Glück Suchende „gerupft“ werden, findet man gezinkte Karten, manipulierte Würfel und Erinnerungen eines Polizisten an das legendäre Stoßspiel der Gürtelstrizzis.

Unter 10. Wertvolles en miniature

bis 26. Mai 2013

Spiele der Stadt. Glück, Gewinn und Zeitvertreib

bis 2. April 2013

Informationen

www.wienmuseum.at

Leserkommentare

Zum Kommentieren kostenfrei registrieren oder anmelden.